天文學家猜測,木衛三之所以擁有與其星體大小不相稱的強大磁場,是因為木星所產生的強大潮汐效應,不斷拉伸擠壓星體,物質相互摩擦後加熱熔化含鐵核心,並產生對流驅動磁場,但是對於詳細的運作過程其實並不瞭解。近期研究團隊為了證實目前所認可的核心動力學模型之一:「鐵雪」理論,是否為真,發展出一套新的實驗,試圖觀察並驗證此模型的正確性與可能性。

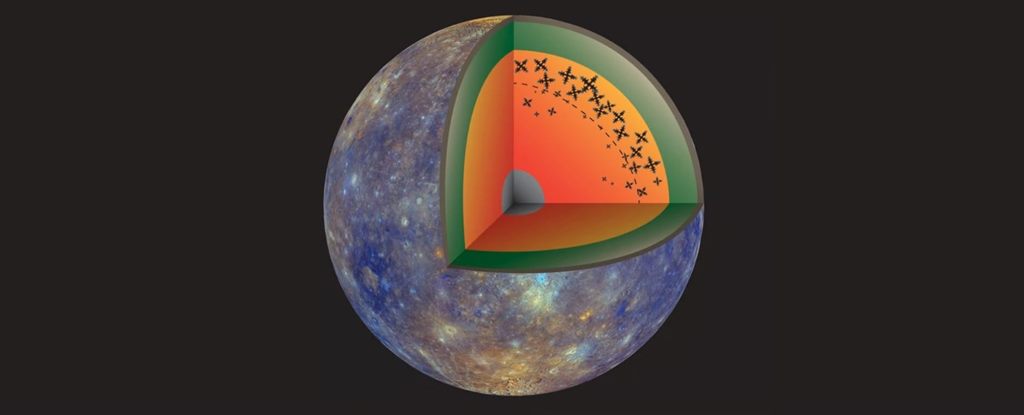

鐵雪理論類似於在液態鐵質核心環境內的「大氣模型」,液態鐵在核心外層與地函交界處冷卻,形成鐵質的「雪花」結晶之後,向內逐漸落下熔化後回中心。換句話說,木衛三的核心是顆受到木星引力的搖晃和攪拌的液態金屬鐵雪球。

圖說:木衛三核心的鐵雪理論示意圖,液態鐵在核心外層與地函交界處冷卻產生鐵的「雪花結晶」,落向中心時攪動液態鐵,產生強大且不斷變動的磁場。圖片來源:Science Alert

為了證實上述說法的可能性,研究團隊設計了新的實驗來進行驗證。他們在一缸水的底部注入一層鹹水,代表木衛三的地函,表層注入一層淡水,代表木衛三的中心處。由於冰晶的密度比水低,但是鐵結晶的密度比液態鐵高。所以就可由密度比較高的鹹水代表與外核外層接觸的地函,密度低的淡水代表中心處。接下來將鹹水層降溫,團隊觀察到下層與鹹水交界處開始形成雪花冰晶,但並不是穩定地產生,而是到達過冷狀態,也就是降溫至冰點以下時,就會突然出現一團雪花向上浮起,然後暫停一段時間,直到鹹水層附近的溫度再次降至冰點以下,才會再釋放出另一團雪花。

這種具有週期性,但是零星出現且位置不固定的過程,對星體的磁場產生重大影響。木衛三的鐵雪結晶團會間歇性地出現,並分佈在整個核心的不同地方。結果將是產生一個不斷變化和變動的磁場,隨著時間推移,磁場會增強、減弱和改變形狀。科學家們推論,這種核心對流與產生磁場的方式,很可能會普遍地出現在所有較小星體的核心,包括體積稍大一些且擁有熔融金屬核心的小行星、月球、水星,甚至火星等。至於地球這類較大星體的核心,由於包含不同金屬成分的密度分層,所以地核中的金屬往往會在密度分層的交界處凝固,並在往側向飄移時熔化。而從地核最外側直接落向中心,並不屬於主要的對流模式。(編輯/蔡承穎)

資料來源:Science Alert

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2024/01/06 18:31:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。