天文學家利用太空望遠鏡,已經發現超過5,200個以上的系外行星系統。運用最新的觀測技術,科學家可以直接測量行星與主星之間的距離、軌道週期,並運用這些資訊來協助辨別這顆行星是否位於宜居帶之內。雖然在太陽系內,可以利用觀察行星表面是否出現液體反射太陽的閃光,來確認液態海洋的存在。但由於這些閃光十分微弱,並不適合用來探測遙遠的系外行星。所以到目前為止,還是沒有一種方法可以直接確認岩石質的系外行星地表,是否存在著液態水海洋,這也意味著它是否真正屬於一顆宜居行星。

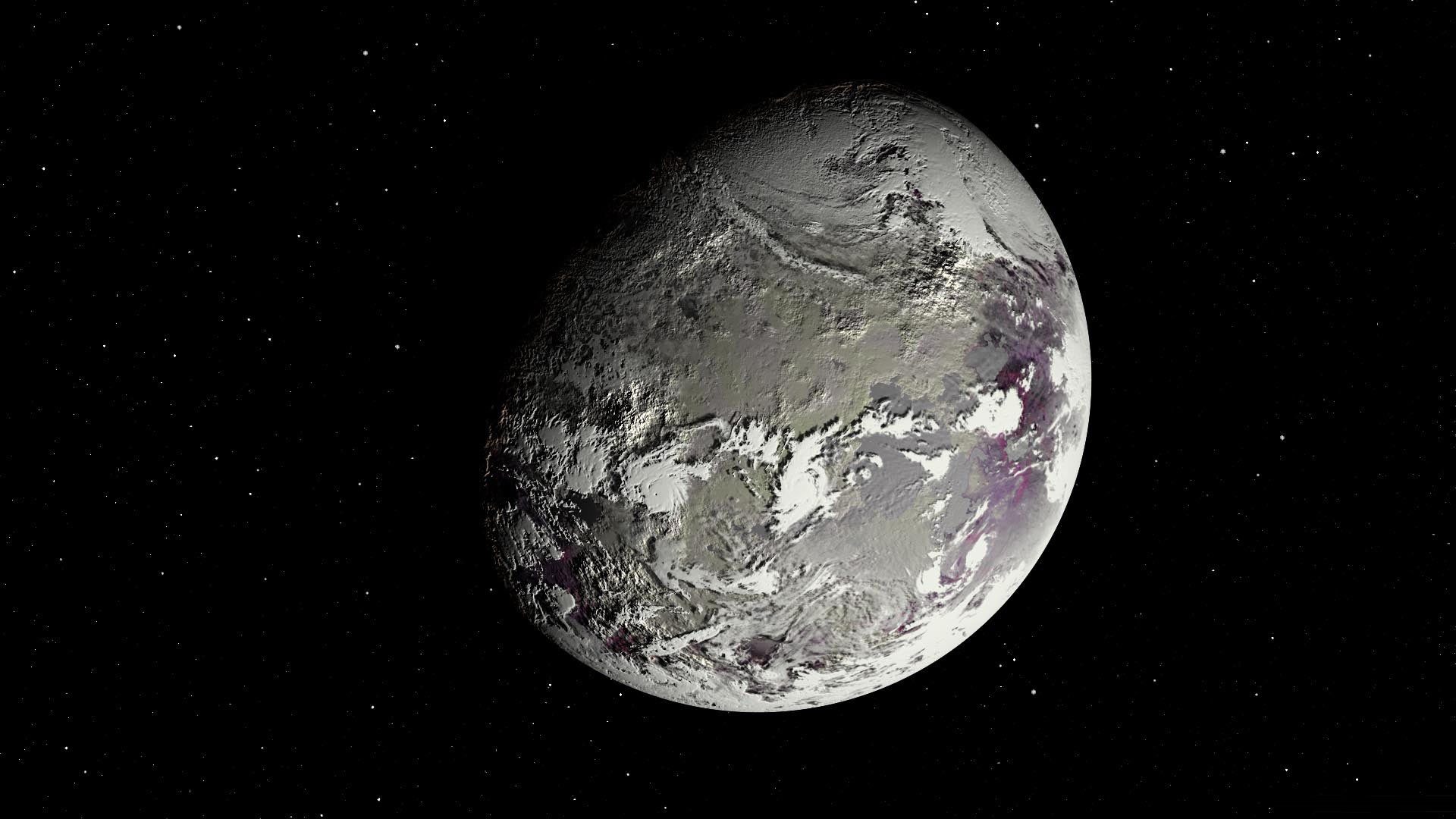

圖說:藝術家筆下的系外岩石質行星Ross-508b。天文學家可以比較同一行星系統中,數顆岩石質行星大氣的二氧化碳含量。若其中一顆行星二氧化碳明顯較少,或許就可以判別行星表面存在廣闊的液態水海洋。圖片來源:Sci News。

直到近期,研究團隊參考探測金星、地球、火星這3顆太陽系行星的經驗,發展出一種探測岩石質系外行星上海洋的方法。金星、地球和火星在本質上其實十分相似,因為這3顆星球都具有岩石質地表,並且位於相對溫暖的區域內,但卻只有地球擁有廣闊的液態水海洋。科學家也注意到這一點,並進一步研究發現,相對於金星、火星的演化過程來說,地球從某段時期開始,大氣中的二氧化碳含量明顯減少,並持續維持至今。因此研究人員推論,這些二氧化碳應該是大量溶於海洋之中,並且進入地球的水迴圈過程。

數億年來,地球上的海洋吸收了大量的二氧化碳,幾乎相當於今天金星大氣中的二氧化碳總量。因此如果與鄰近的行星相比較,這種全球性的氣候變遷效應,會讓地球大氣中的二氧化碳含量與金星、火星相較之下,明顯少了許多。換句話來說,若在系外行星系統中發現多個岩石質行星擁有大氣層,學者們就可以繼續測量其二氧化碳含量,看看其中一顆行星的二氧化碳含量是否明顯低於其他行星,就可以藉此判別表面上是否存在大量液態水,以及是否為宜居行星。

然而判別是否屬於移居行星只是第一步,接下來就要確認其上是否有生命存在。在地球上,植物和一些微生物會藉由行光合作用,吸收二氧化碳並釋出氧氣,若氧氣對流至高空,受太陽光照射就會發生反應形成臭氧。因此若發現行星大氣中的二氧化碳含量減少,且同步出現臭氧,或許就可以判別這顆岩石質行星上存在著較高階層的生物,並且遍佈整顆行星。天文學家們認為,藉由採用這種新模式,未來尋找系外行星生命的腳步將會加快許多。(編輯/蔡承穎)

資料來源:Sci News。

論文連結:Nature Astronomy。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2023/12/30 14:12:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。