一般認為核彈可以摧毀較小的小行星,但對於較大的小行星只會把它炸成碎片,而這些碎片仍然會威脅到我們的星球,甚至可能使事情變得更糟。但對即將到來的小行星使用核彈真的是個壞主意嗎?如果有正確的技術,核彈可能被用作偏轉小行星的裝置。

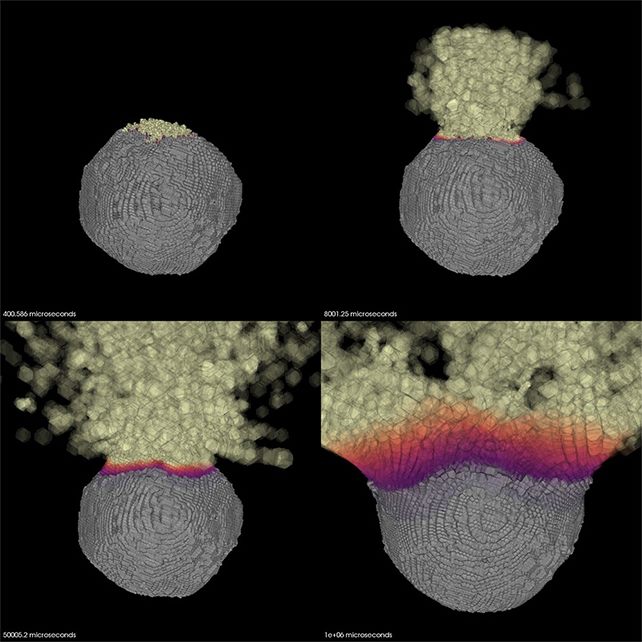

圖說:美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學家開發的一種建模工具顯示了一顆近地小行星表面附近引爆核裝置後被分解的過程。(資料來源:Mary Burkey提供)

美國勞倫斯利佛摩國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL)的研究人員創造了一種建模工具,可以模擬在小行星表面上方引爆核裝置時可能發生的情況。該工具有助於提高對核爆輻射如何與小行星表面相互作用的理解。這種爆炸技術稱為核燒蝕(nuclear ablation),爆炸的輻射會蒸發小行星表面的一部分,並產生爆炸推力和速度改變。

LLNL的研究員Mary Burkey提到,如果有足夠的預警時間,我們可以發射一個核裝置,把它送到數百萬公里外的正向地球靠近的小行星上。然後引爆這個裝置,可讓小行星偏轉,不但可保持它的完整,並提供一個可控的推力,讓它遠離地球,或者可以破壞小行星,把它分解成快速移動的小碎片,也會使它錯開地球。

多虧了「雙小行星改道測試」(DART)任務,科學家已經瞭解如何讓一顆危險的小行星改變軌道。DART任務是故意將一個撞擊器撞向一顆小行星,以改變它的軌道。這個新模型被稱為X 射線能量沉積模型(X-ray energy deposition model),它為研究人員提供了建立在DART上獲得的見解,同時探索核燒蝕如何成為撞擊任務的可行替代方案。

LLNL行星防禦專案負責人Megan Bruck Syal表示,雖然我們一生中發生大規模小行星撞擊的可能性很低,但潛在的後果可能是毀滅性的。該研究團隊的論文已發表於《行星科學期刊》上。(編譯/吳典諺)

資料來源:Science Alert

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2023/12/26 15:22:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。