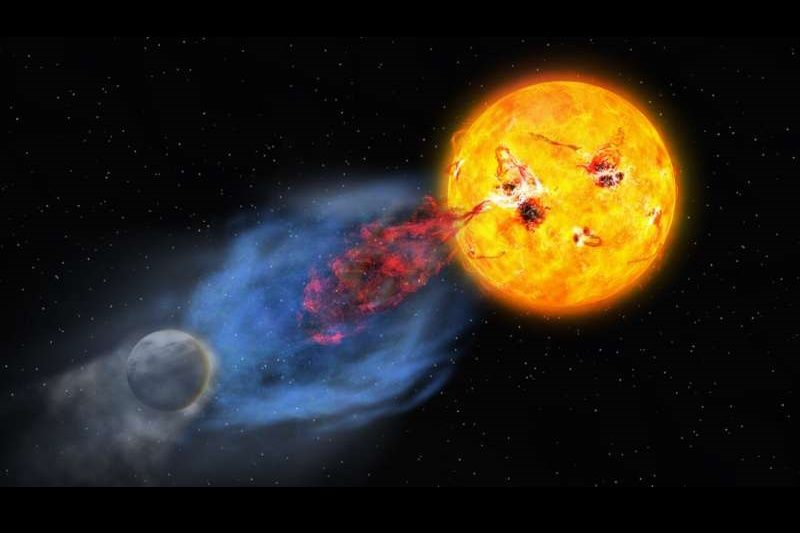

藝術家所想像的年輕太陽發射出不同溫度的日冕物質拋射過程,圖中較熱較快的拋射物以藍色顯示,較冷較慢的拋射物以紅色顯示。(圖片來源:日本國立天文臺)

太陽經常向太空噴射大量的電漿,我們稱之為日冕物質拋射(CME)。它通常與被稱為耀斑的亮度暴增現象同時發生,有時足以擾亂地球磁層,甚至是破壞現代電網。然而,年輕時候的太陽是否比現在更加狂暴呢?一組由京都大學的學者行方宏介領軍的國際團隊,透過觀測試圖解開這個謎團,相關研究於近期發布在《自然》上。

過去科學家認為年輕時候的太陽活動比現在更加活躍,當時的CME可能對地球、火星和金星的早期環境造成了嚴重影響,甚至影響了地球上生命的出現和演化。儘管我們無法回到過去,但科學家仍試圖透過研究與太陽類似的恆星來瞭解太陽的過去。然而,宇宙中其他年輕類太陽恆星的CME到底和太陽有多相似,目前尚不清楚。為瞭解決這個問題,一個由京都大學的名方康介等學者組成的國際研究團隊,試圖檢驗年輕的類太陽恆星是否會產生類似太陽的CME。

團隊結合了哈伯太空望遠鏡的紫外線觀測資料,以及日本、韓國的地面望遠鏡光學觀測資料。他們的目標是年輕類太陽恆星「天龍座EK星」。哈伯望遠鏡觀測了對高溫電漿敏感的遠紫外線發射線,而三臺地面望遠鏡則同時觀測了氫的「Hα線」藉此追蹤較冷的電漿活動。

觀測結果首次證實了天龍座EK星發射出不同溫度的CME。研究團隊發現,溫度高達10萬K的高溫電漿以每秒300至550公里的速度噴射而出,大約10分鐘後,溫度約為1萬K的較冷氣體以每秒70公里的速度噴射而出。熱電漿攜帶的能量比冷電漿大得多,意味著過去頻繁發生的強CME可能驅動強烈的衝擊波和高能粒子,進而侵蝕或改變行星早期的大氣層狀態。

理論和實驗研究支援強CME和高能量粒子在觸發生物分子生成和溫室氣體方面具有關鍵作用,而生物分子和溫室氣體對於早期行星是否會有生命出現及維持問題相當重要。因此,這項發現對於理解行星的適居性、地球乃至其他地方生命出現的條件具有重大意義。(編譯/王彥翔)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-11-01T16:31:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。