一項實驗性技術成功修復了NASA朱諾號(Juno)上的相機,提供了能幫助其他在高輻射環境中運作的太空系統的寶貴經驗。

NASA環繞木星執行的朱諾號任務團隊於2023年12月執行了一項深空微操作,修復了其JunoCam相機,目的是捕捉木星衛星木衛一的影像。JunoCam是一臺彩色可見光相機,該相機的光學元件安裝在鈦金屬牆的輻射防護艙外,這個防護艙專門用來保護朱諾號其他科學儀器中的敏感電子元件。這個安裝位置極具挑戰性,因為朱諾號的飛行路線會穿越太陽系內最強烈的行星輻射區域。雖然任務設計人員對JunoCam能夠應付前8次的木星環繞任務充滿信心,但沒有人能確定這套儀器能持續運作多久。

在朱諾號的前34次環繞任務中,JunoCam運作一切正常,持續傳回可供科學研究使用的影像。但在第47次軌道飛行中,攝影機開始出現輻射損傷的徵兆。到了第56次,幾乎所有影像都已損壞至無法使用。

圖說:這張由JunoCam拍攝的影像中可見的顆粒與水平條紋,顯示相機受到輻射損傷。該影像拍攝於 2023年11月22日,畫面呈現的是木星北極區域的一個環狀氣旋。Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

遠距微觀修復

雖然任務團隊知道問題與輻射有關,但要從數億公里外精確判斷哪個零件受損極為困難。種種線索指向電壓調節器故障,這個零件對JunoCam的電力供應至關重要。在可行選項不多的情況下,團隊轉而嘗試「退火處理」(annealing),即對材料加熱一段時間後再緩慢冷卻。雖然這個過程尚未完全被理解,但其理論是透過加熱可減少材料內部的缺陷。Malin Space Science Systems公司(開發與操作JunoCam的公司)成員表示,「退火有時能在微觀層級上改變像矽這樣的材料,但不確定這是否能修復損傷。我們下達指令,讓 JunoCam唯一的加熱器將相機升溫至攝氏25度,這遠高於其正常操作溫度。」

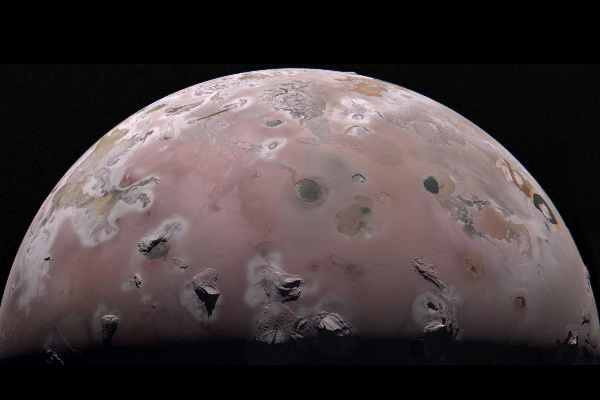

退火處理完成後不久,JunoCam在接下來數次軌道中重新拍攝出清晰影像。然而,朱諾號的飛行路徑持續深入木星輻射核心地帶。到了第55次軌道飛行,影像又開始出現問題。團隊成員嘗試了不同的影像處理方式來改善品質,但是距離與木衛一的近距離接觸只剩幾週時間。時間急迫,最終他們把JunoCam的加熱器溫度開到最大,看看更激烈的退火能否挽救零件。在進行退火處理的第一週,回傳至地球的測試影像幾乎沒有改善,但隨著與木衛一接近的日子逼近,影像品質開始明顯提升。到了 2023年12月30日,當朱諾號以僅1,500公里的距離掠過這顆火山活躍的衛星時,拍攝出的影像幾乎恢復到當初發射時的水準,清晰展現了木衛一北極區域的地貌:山塊從平原中陡峭突起,覆蓋著二氧化硫霜,還揭示了過去未被記錄的大型火山與熔岩。

圖說:2023年12月30日,NASA朱諾號太空船第57次近距離飛掠木星時,JunoCam攝影機拍攝了火山衛星木衛一(Io)北極區域的影像。為了及時修復攝影機因輻射造成的損傷,任務團隊採用了一種稱為退火(annealing)的技術,使得本張影像得以成功捕捉。Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Gerald Eichstädt

測試極限

截至目前,這艘由太陽能驅動的太空船已繞行木星74次。在最近的第74次軌道飛行期間,影像再次出現雜訊。自首次在JunoCam嘗試退火處理以來,朱諾號團隊也將該技術應用至其他儀器與工程子系統上。朱諾號正在教導我們如何建構與維護耐輻射的太空船,這些經驗對繞地球執行的衛星也將受益匪淺,也將對其他NASA任務有所助益。(編譯/王庭萱)

資料來源:NASA

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-23T10:31:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。