參宿四,這顆夜空中最亮的紅超巨星,終於被發現不再孤單!天文學家利用位於夏威夷的北雙子星望遠鏡(Gemini North telescope),首次直接拍攝到一顆緊貼著它的小伴星,這顆恆星暫時被命名為 Siwarha(阿拉伯語意為「她的手鐲」)。這項觀測成就不僅解開了困擾人類數千年的「參宿四亮度之謎」,也為其他變光紅超巨星的研究帶來了全新線索。

這顆新發現的恆星是一顆小而微弱的伴星,繞行參宿四的距離極近。雖然探測極為困難,但它的存在與過去的理論預測吻合,這一發現標誌著重大突破。另一方面,這對雙星最令人驚訝的是它們的演化步調大相逕庭:參宿四已走向生命盡頭,而 Siwarha 還未踏上主序星階段,核心尚未開始氫核融合反應。雖然它們同時誕生,但由於質量差異,程序可說是各走極端。宇宙伴侶的多樣性,果然讓人嘆為觀止。

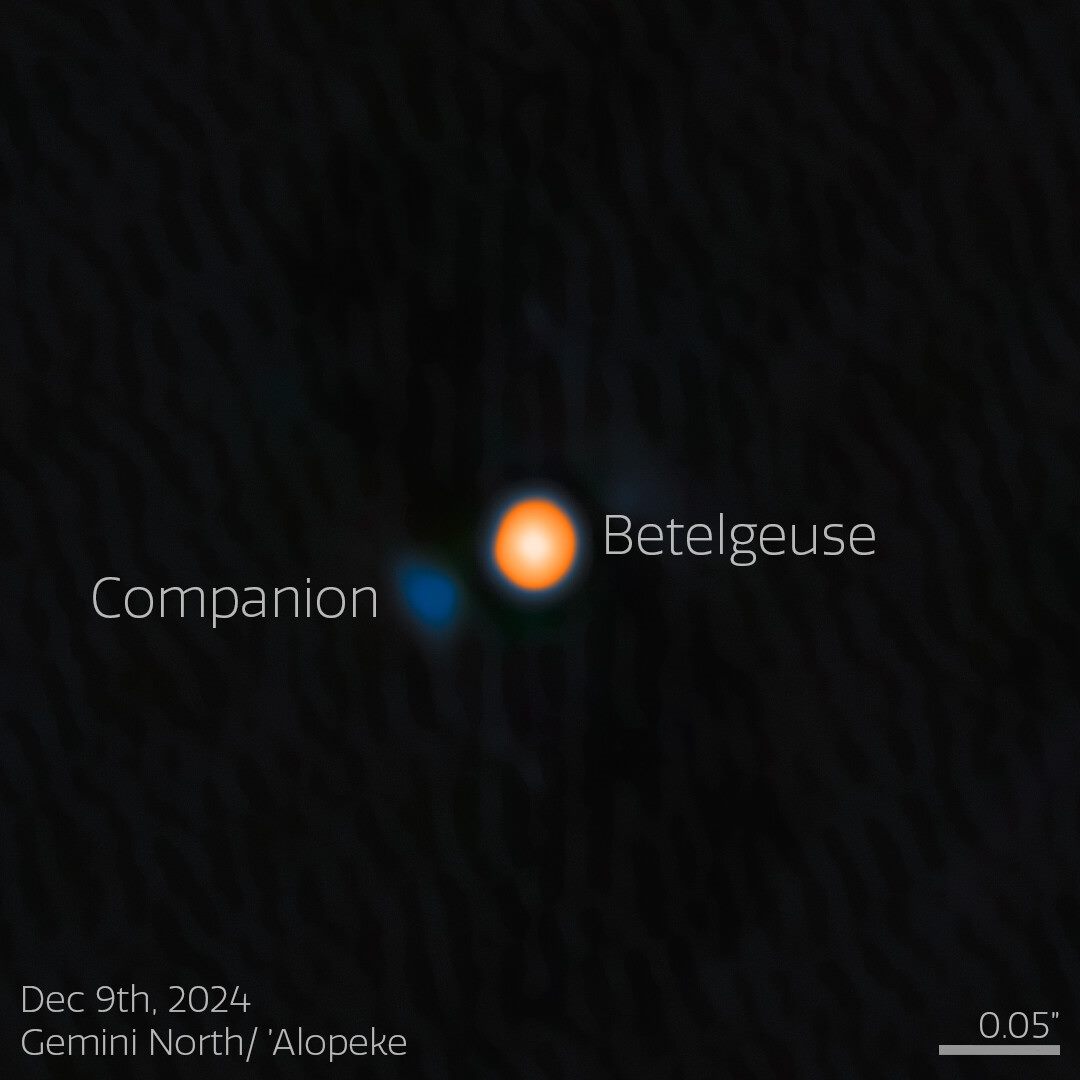

圖說:天文學家利用北雙子星(Gemini North)望遠鏡上的「Alopeke」儀器,首次直接拍攝到一顆以極緊密軌道繞行參宿四(Betelgeuse)的伴星(Companion)。

位於獵戶座肩膀位置的參宿四(Betelgeuse, α Ori)是夜空中最亮的恆星之一,也是距離地球最近的紅超巨星,約 548 光年遠,半徑約為太陽的 700 倍,質量高達 19 倍。儘管它的年齡僅有一千萬年(在天文學尺度上相當短暫),卻已邁入生命晚期,預計在未來 10 萬年內以壯觀的超新星爆炸結束生命。自古以來,參宿四都是肉眼可見的亮星,而它隨時間變化的亮度更早已引人注目。天文學家已知它主要的孤光便週期約為 400 天,另有一個較長的次要週期約為六年。

其中,2019 到 2020 年間,參宿四亮度曾急劇下降,這一事件被稱為「大變暗」(Great Dimming)。當時不少人懷疑這是超新星爆炸的前兆,但後來證實是因為參宿四拋射出一團巨大的塵埃雲,遮擋了部分光線。雖然「大變暗」的謎題已解開,但對參宿四的研究仍在持續。一些模型早已懷疑它的六年變光週期來自一顆伴星,然而哈伯太空望遠鏡與錢卓拉 X 射線天文臺一直未能找到證據。

如今,天文學家利用口徑 8.1 公尺的北雙子星望遠鏡及其卓越的集光能力,終於首次直接探測到這顆微弱伴星。透過分析伴星的光線,研究團隊發現它的光度在可見光下比參宿四暗六等,質量約為太陽的 1.5 倍,推測是一顆 A 型或 B 型的前主序星,是一顆尚未在核心開始氫核融合的高溫藍白色年輕恆星。參宿四與 Siwarha 可能同時誕生,但潮汐力將導致伴星最終被吞噬,科學家推測這場吞噬可能在一萬年內發生。Siwarha 甚至可能在參宿四爆炸成超新星時被摧毀。

這顆伴星距離參宿四極近,僅約 4 個天文單位(地球與太陽距離的 4 倍),還位於參宿四外層擴充套件的大氣之內,比木星離太陽更近。這是首次在紅超巨星周圍發現如此靠近的伴星。過去的研究甚至認為,這顆伴星幾乎不可能被直接成像。這次偵測幾乎已達到北雙子星望遠鏡高角解析成像的極限,但結果卻非常成功,也為未來類似觀測開啟了新的可能性。這一發現也為解釋其他紅超巨星多年尺度的亮度變化提供了關鍵線索。(編譯 / 段皓元)

資料來源:NOIRLab

相關影片:

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-22T12:48:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。