- 天文學家確認參宿四有伴星

- 如何探測系外行星周圍的磁場

- 這顆恆星在黑洞中倖存下來並再次返回

- 超新星資料暗示暗能量可能隨著時間的推移而變化

- 古老的原始星系證實了大霹靂

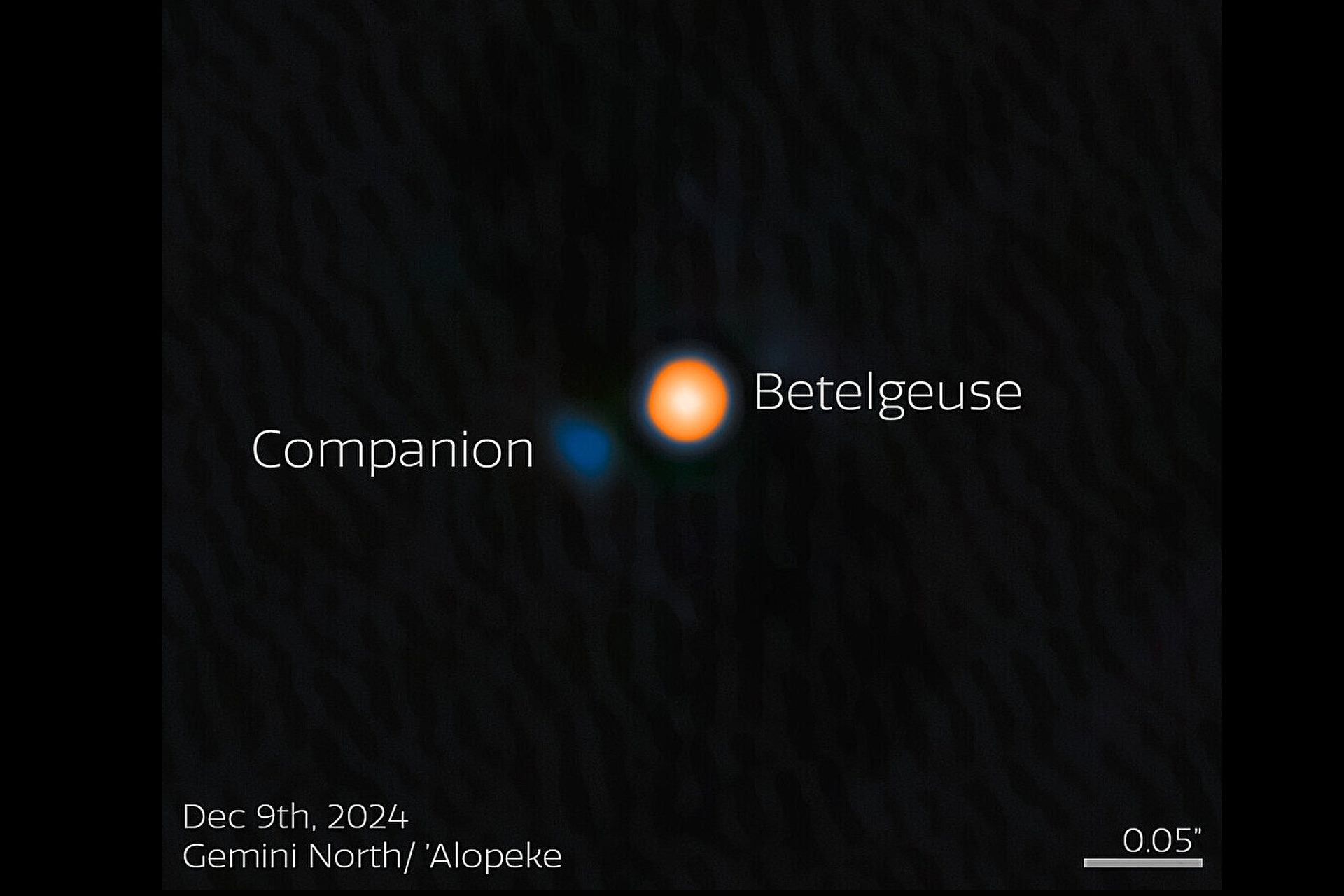

天文學家確認參宿四有伴星 原文 圖說:參宿四及其伴星

圖說:參宿四及其伴星

圖片來源:International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA. Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab)

- 天文學家利用雙子座北望遠鏡確認參宿四(Betelgeuse)附近存在一顆長伴星,解決了其亮度變化之謎。

- 參宿四亮度會隨著時間而變化,主要變化週期約為 400 天,而較長的次要變化週期約為6年。

- 科學家指出參宿四的亮度變化與伴星有關,這顆伴星質量約1.5倍太陽質量,比參宿四暗六個星等,可能為A或B型前主序星,執行於參宿四的大氣內,伴星軌道影響參宿四大氣,導致亮度波動。

- 高解析度斑點成像技術直接探測到伴星,揭示其與參宿四的關係,提供了研究光變紅超巨星物理機制的線索。

- 參宿四為夜空中最亮的紅超巨星之一,半徑約太陽的700倍,2019-2020年的「大黯淡」事件(由塵埃雲引起)引發科學團隊關注。

如何探測系外行星周圍的磁場 原文

- 行星磁場對保護大氣、維持宜居性至關重要,無強磁場的行星可能如火星般荒涼,或如木星般產生巨大風暴。 行星磁場的檢測方法包括直接檢測和間接檢測。

- 直接檢測是利用漢勒(Hanle)效應與塞曼(Zeeman)效應,觀測行星大氣透過恆星光時的偏振變化,測量磁場強度與方向,適用於較大且靠近恆星的行星。

- 間接檢測是觀測行星與恆星磁場互動作用引起的恆星表面「熱點」,適用於距離其主恆星足夠近並位於阿爾芬表面(Alfvén surface)範圍內的行星。

- 目前對行星磁場的瞭解僅限於太陽系八大行星,研究團隊希望宜居世界觀測站(HWO)等未來任務收集更多資料以瞭解我們自己系統之外的行星磁場。

這顆恆星在黑洞中倖存下來並再次返回 原文

- 研究團隊觀測到一顆名為AT 2022dbl的恆星,與超大質量黑洞(SMBH)近距離接觸後倖存,並在兩年後再次返回,引發兩次幾乎相同的爆發。

- 傳統潮汐破壞事件(TDE)假設恆星在與黑洞的強大引力互動作用後會被完全摧毀,但這次觀測顯示部分潮汐破壞(partial TDE)可能發生,恆星僅損失部分物質並繼續繞行黑洞。

- 科學家將研究2026年是否能探測到第三次爆發,如果探測到第三次爆發,可能意味著第二次爆發也是恆星的部分被破壞。

- 研究團隊提出,未來可透過持續觀測類似事件,驗證部分潮汐破壞模型,並探索黑洞與恆星互動作用的新機制,此發現改變了對黑洞的理解,顯示重複爆發可能更常見。

超新星資料暗示暗能量可能隨著時間的推移而變化 原文

- 國際超新星宇宙學計畫(Supernova Cosmology Project, SCP)建立有史以來最大的Ia型超新星標準化資料集「Union3」,包含2087顆超新星,來自不同望遠鏡的統一分析,增進暗能量測量精度。

- 1998年,約50顆Ia型超新星的觀測顯示宇宙加速膨脹,揭示暗能量存在,Union3資料分析暗示暗能量可能隨時間變化,挑戰愛因斯坦宇宙常數假設。

- 研究結果顯示暗能量密度可能非恆定,與暗能量光譜儀(DESI)及暗能量調查(DES)其他獨立分析一致,但證據尚未足以確認暗能量弱化。

- Vera C. Rubin天文臺及未來的Nancy Grace Roman太空望遠鏡預計將新增數十萬顆超新星資料,若暗能量隨時間變化,可能指向新物理學,影響宇宙命運預測。

古老的原始星系證實了大霹靂 原文

- 天文學家利用韋伯太空望遠鏡(JWST)發現名為AMORE6的星系,位於紅移z\=5.725,約為宇宙誕生後9至10億年,可能是首個Population III星系,驗證大霹靂理論。

- AMORE6未檢測到氧氣排放,顯示其金屬量極低,擁有近乎純淨的星際介質。

- 該星系呈現低星質量和極緊實的形態,顯示在純淨環境中進行大規模恆星形成,但這個星系又不像JWST發現的一些早期星系那麼古老。

- 透過引力透鏡效應,JWST觀測到AMORE6的Hβ譜線,但無氧氣[OIII]譜線,確認其低金屬量特性。

- 此發現支援大霹靂宇宙模型,但需進一步研究以確認結果並理解其在早期宇宙中的形成機制。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-22T12:41:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。