根據《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society》和《Geophysical Research Letters》期刊發表的兩篇新論文,天王星釋放的能量比從太陽接收的能量多出約15%。

天王星和太陽系中的其他行星不同,它幾乎「側躺」自轉,這意味著它的兩極之一會連續迎向太陽長達42年,形成超長夏季,它的自轉方向也與金星以外的其他行星相反。航海家2號(Voyager 2)在1986年飛越天王星時獲得的資料也表明,該行星內部異常寒冷,這促使科學家重新思考整個太陽系行星形成和演化的基本理論。研究人員表示自從航海家2號飛越天王星以來,大家都認為天王星沒有內部熱源,但與其他巨行星相比,這很難理解。而這些結論完全僅取決於1986年的那一次近距離的觀測,這是問題的一部分。研究團隊透過先進電腦模擬並重新審視了數十年來的觀測資料,發現天王星確實會產生一些熱量。行星的內部熱量可以透過比較它從太陽接收到的能量,與它以反射光和釋放熱的形式釋放到太空中的能量來計算。

圖說:韋伯太空望遠鏡於2023年2月6日所拍攝的天王星影像。圖片來源:NASA、ESA、CSA、STScI

太陽系的其他巨行星,如土星、木星和海王星,其所釋放的熱量皆大於所接收的熱量,這表示多餘的熱量來自內部,其中大部分是45億年前形成行星的高能量過程所留下的。行星散發的熱量可以顯示其年齡,相對於從太陽吸收的熱量,行星釋放的熱量越少,就代表著行星的年齡越大。天王星與其他行星不同,因為它散發的熱量似乎與它接收的熱量一樣多,這意味著它自己沒有熱量,這讓科學家感到困惑。有些人推測,這顆行星或許比其他行星古老得多,而且已經完全冷卻下來;另一些人則認為,一次巨大的碰撞,可能就是導致天王星側翻的那次碰撞,釋放出天王星的所有熱量。

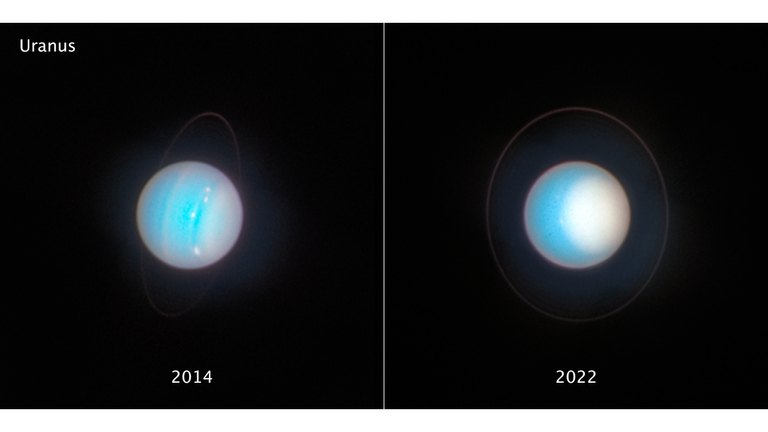

圖說:哈伯太空望遠鏡所拍攝的天王星影像。左圖為天王星在北半球春分點七年後,太陽照射在天王星赤道正上方。右圖拍攝於天王星夏至前六年,描繪了明亮而巨大的北極冠。圖片來源:NASA, ESA, STScI, A. Simon (NASA-GSFC), M. H. Wong (UC Berkeley), J. DePasquale (STScI)

但這些假設都不能讓科學家滿意,難道天王星真的沒有內熱嗎?研究團隊做了許多計算,結果發現天王星的反射率實際上比人們估計的還要高。為了確定天王星從太陽接收的能量有多少?反射陽光及散發的熱量有多少?他們需要估算出該行星從各個角度反射的光總量,我們需要看到向兩側散射的光線,而不只是直射回來的光線。為了對天王星的能量預算進行迄今為止最準確的估計,科學家開發了一套電腦模型,該模型匯集了數十年來從地面和太空望遠鏡(包括哈伯太空望遠鏡和位於夏威夷的紅外線望遠鏡設施)觀測到的有關天王星大氣的所有已知訊息。也包含了關於行星霧氣、雲層和季節變化的資訊,這些都會影響陽光的反射和熱量的散逸。研究結果顯示天王星釋放的能量比它從太陽接收的能量多約15%,這個數字與第二項研究的估計值相似。這些研究顯示天王星本身也有熱量,儘管仍遠低於鄰近的海王星,海王星所釋放的能量是天王星所接收能量的兩倍以上。研究人員表示現在我們必須瞭解天王星殘留的熱量意味著什麼,並對其進行更好的測量。(編譯/趙瑞青)

資料來源:NASA

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-21T11:28:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。