- 探測岩石系外行星的大氣

- 恆星正在分解其幼年行星

- 活躍星系核噴流中發現不同的變異模式

- 太空天氣監測任務Vigil

- 海王星外天體的顏色可能與古代恆星的掠過有關

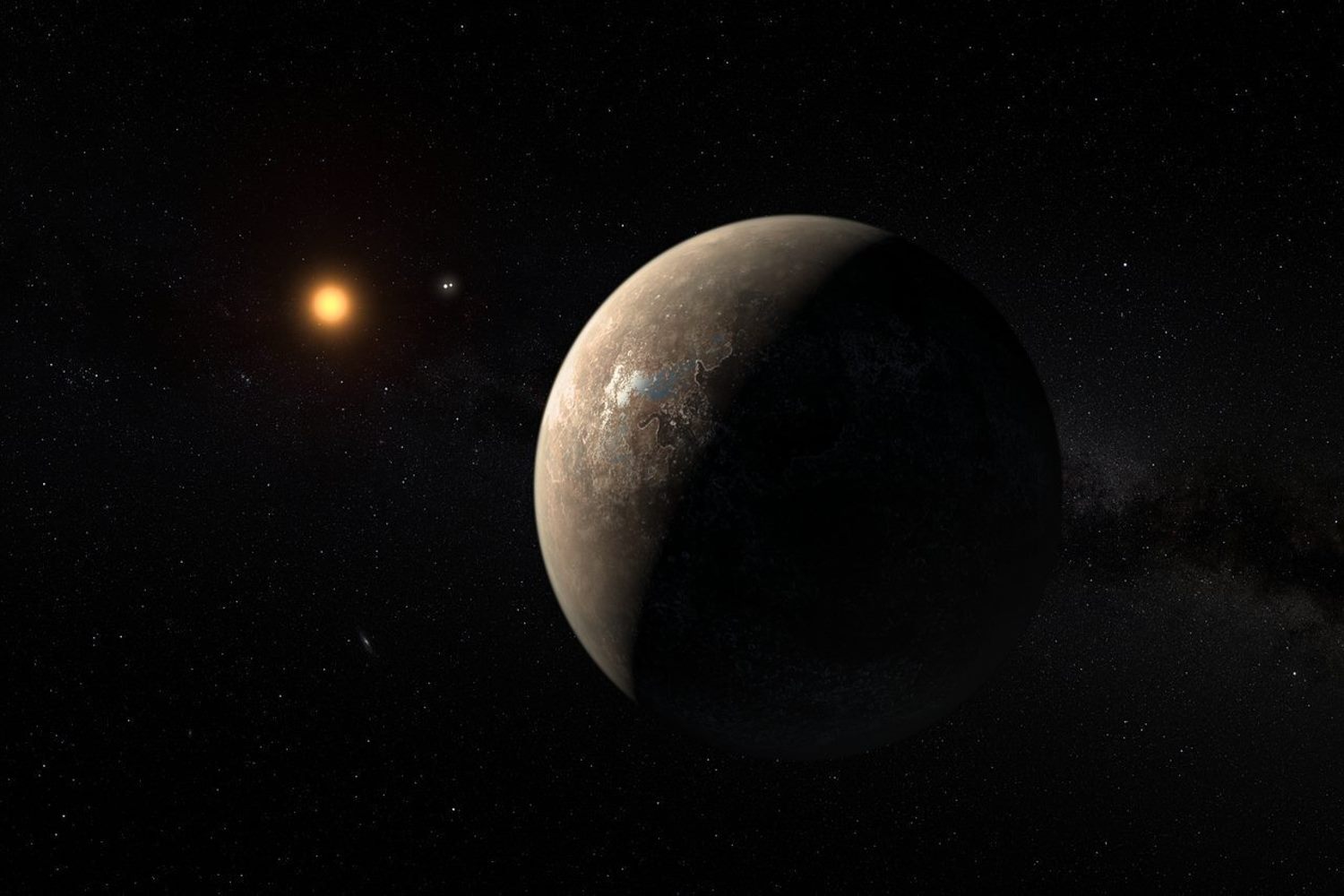

探測岩石系外行星的大氣 原文 圖說:藝術家描繪的比鄰星b,它是距離地球最近的巖質系外行星

圖說:藝術家描繪的比鄰星b,它是距離地球最近的巖質系外行星

圖片來源:ESO/M. Kornmesser

- 韋伯太空望遠鏡(JWST)的系外行星研究從發現轉向特徵分析,聚焦於探索銀河系內可能宜居的岩石行星,儘管目前尚未明確確認任何岩石行星的大氣。

- 已發現超過4400顆系外行星,但僅217顆確認為岩石行星,因其體積小、靠近母恆星,觀測大氣極具挑戰。

- JWST利用高精度紅外光學與光譜儀,取得岩石行星光譜,並測量約六顆行星的熱輻射(最低能測量出 100°C)。

- 根據「宇宙海岸線」的概念框架,質量較大的行星和暴露於輻射較低的行星更有可能保留大氣層。

- 地球大氣層中最大的光譜特徵是二氧化碳 ,它跨越了大約五個尺度的高度。

- 團隊建議建立一個新框架,以提高識別岩石行星大氣層的精度,五級高度挑戰的目標是達到探測類地大氣特徵所需的測量精度。

恆星正在分解其幼年行星 原文

- 大多數行星透過引力作用穩定繞行其母恆星,但部分行星因過於靠近母恆星而導致大氣被剝離。

- 天文學家發現一顆年僅800萬年的木星大小系外行星TOI-1227b,位於330光年外,繞M型矮星執行。其母恆星的強烈X射線輻射導致行星大氣快速流失。

- 研究顯示,TOI-1227b的大氣流失速率約為1012 g/s,預計在10億年內可能完全喪失大氣,成為無大氣的岩石核心。

- 研究團隊透過分析確認X射線輻射對TOI-1227b的劇烈影響,揭示了行星與母恆星間的動態互動作用,特別是年輕行星如何因恆星輻射而演化,提供了研究系外行星族群及其命運的重要線索。

活躍星系核噴流中發現不同的變異模式 原文

- 研究團隊研究星系核(AGN)噴流的變異機制,揭示其光學變異特性,研究成果發表於《The Astrophysical Journal Supplement Series》。

- AGN是宇宙中最具能量的天體,釋放大量能量並擁有強大的相對論性噴流。其變異行為有助於理解黑洞引擎及周圍環境的物理過程。

- 研究利用茲威基瞬態設施(Zwicky Transient Facility, ZTF)的光學觀測資料,結合阻尼隨機遊走(DRW)模型,研究結果表明,單一 DRW 模型無法完全解釋在這些 AGN 中觀察到的不同變異行為,揭示其變異時間尺度與黑洞質量及噴流功率的關聯,高效吸積與低效吸積AGN呈現不同關係。

- 高效吸積AGN的的變異可能源於標準吸積盤的紫外發射區,與噴流內衝擊波的加速度直接相關。

- AGN噴流活動變異的起源可能與超大質量黑洞或噴流內部現象有關。

太空天氣監測任務Vigil 原文

- 歐洲太空總署(ESA)的Vigil太空天氣監測任務將於2031年發射,旨在從拉格朗日點L5監測太陽活動,提供太空天氣預警,保護地球上的衛星、通訊和電力系統。

- 太陽風、閃焰和日冕物質拋射(CME)可能引發地磁風暴,影響GPS、電力網和航空安全。Vigil探測器將提供比現有監測系統更早的預警,縮短應對時間。

- Vigil探測器位於L5點,能從側面觀測太陽,監測即將朝地球方向的CME,並追蹤太陽風的傳播,提前預警,Vigil探測器與NASA的太空天氣任務協同工作,結合拉格朗日點L1和L5資料,構建全球太空天氣預報網。

海王星外天體的顏色可能與古代恆星的掠過有關 原文

- 天文學家利用海王星外天體(TNOs)追蹤太陽系早期歷史,這些天體位於海王星外軌道,儲存原始天體特徵。

- 研究海王星外天體(TNOs),如冥王星和古柏帶天體,它們提供太陽系形成與演化的線索。

- 研究顯示部分TNOs可能來自太陽系早期動態不穩定時期,受行星遷移影響,軌道分佈呈現多樣性。

- 使用地面望遠鏡與太空觀測資料,分析TNOs的軌道、組成與表面特性,推測其起源與演化,研究表明TNO 不尋常的軌道和顏色可能是恆星飛越的結果。

- 維拉•魯賓天文臺 (Vera Rubin Observatory)的時空遺產調查(LSST)啟動後將使已知 TNO 的數量增加 10 倍,這些資料有助於科學家對 TNO 種群有更深入的瞭解。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-20T07:28:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。