獵戶座大星雲、昴宿星團與畢宿星團是冬季夜空中最為人所知的深空天體。儘管他們位在相鄰的星座,但距離和年齡都不相同,恐怕從沒有人想過這三個天體居然會是親戚!

一項由伊朗佔詹基礎科學高等研究院和波昂大學的天文物理學家團隊,利用電腦模擬重建三個天體的演化過程,並認為三個天體來自同一起源。相關研究刊於最新一期的《皇家天文學會月刊》。

獵戶座星雲團(ONC)是銀河系中最年輕、最活躍的恆星形成區域之一,估計其僅有250萬年歷史,距離地球約1350光年。它包含數千顆年輕恆星,周圍還有它們形成時殘留的雲氣。相較之下,昴宿星團(M45)大約有1億年的歷史,而畢宿星團則大約有7億年的歷史。

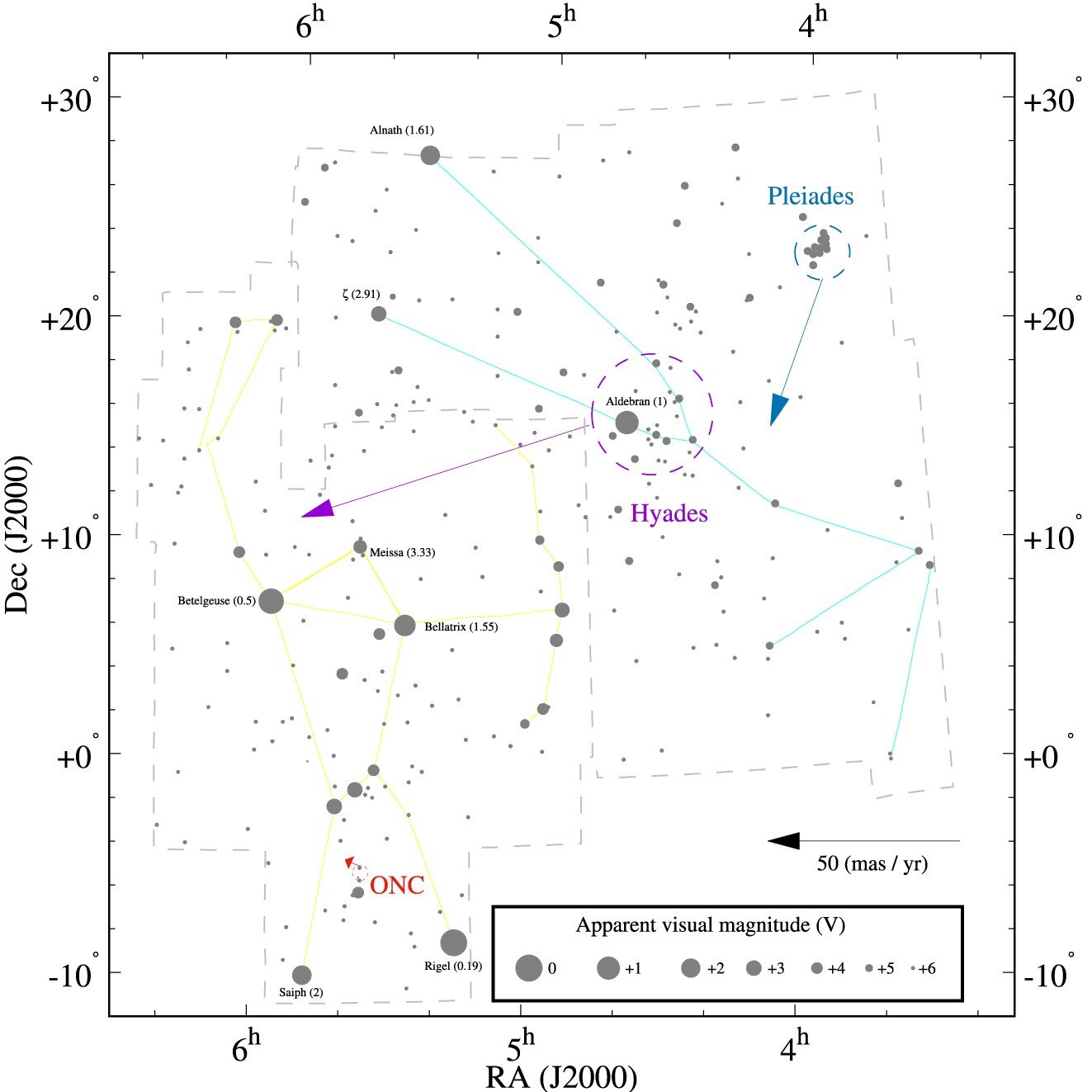

獵戶座星雲團、昴宿星團及畢宿星團的自行運動速率及方向。

參與研究的波昂大學Pavel Kroupa博士表示,他們利用高精度的恆星動力學計算回溯,這三個星團均源自同一起源。而我們現在所看到的三個天體的模樣,就好像是一團星雲在不同演化時期的樣貌。為了確定緻密的星雲是如何在幾億年內演化成昴宿星團、畢宿星團這樣的疏散星團,伊朗佔詹基礎科學高等研究院研究員Ghasem Safaei博士領導的團隊利用電腦模擬技術,重建星團的生命週期。

藉由電腦模擬,研究人員追蹤、計算恆星之間不同作用力、恆星團的生命週期,從一開始富含氣體的環境,到星團逐漸膨脹和衰老,直到失去周圍環境中的氣體和恆星。模擬結果顯示獵戶座星雲團、昴宿星團和畢宿星團在其生命不同階段的大小、結構和目前觀測到的特徵非常吻合。像獵戶座星雲團這樣的星團在經歷了類似昴宿星團的中間階段之後,可能會失去高達85%的恆星,但仍保留著類似畢宿星團的結構。

這項研究不僅為星團的生命週期提供了更多線索,也展示了現代理論模擬與實際觀測結果的完美結合。這將為理解其他星團的起源,以及為完善恆星及其環境演化模型開闢新的可能性。(編譯/王彥翔)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-19T20:28:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。