國際研究團隊首次確定了太陽以外的恆星周圍開始形成行星的時刻,他們利用阿塔卡瑪大型毫米/次毫米波陣列(ALMA)和韋伯太空望遠鏡,觀測到初生行星形成物質——剛開始凝固的熱礦物的形成過程。這是人類首次觀察到行星系統形成的早期階段,並為我們探索自身太陽系的起源提供全新視角。我們首次確定了行星圍繞太陽以外的恆星開始形成的最早時刻,研究人員表示此現象就像太陽系嬰兒時期的照片,我們看到的這個系統,就像我們的太陽系剛開始形成的樣子。

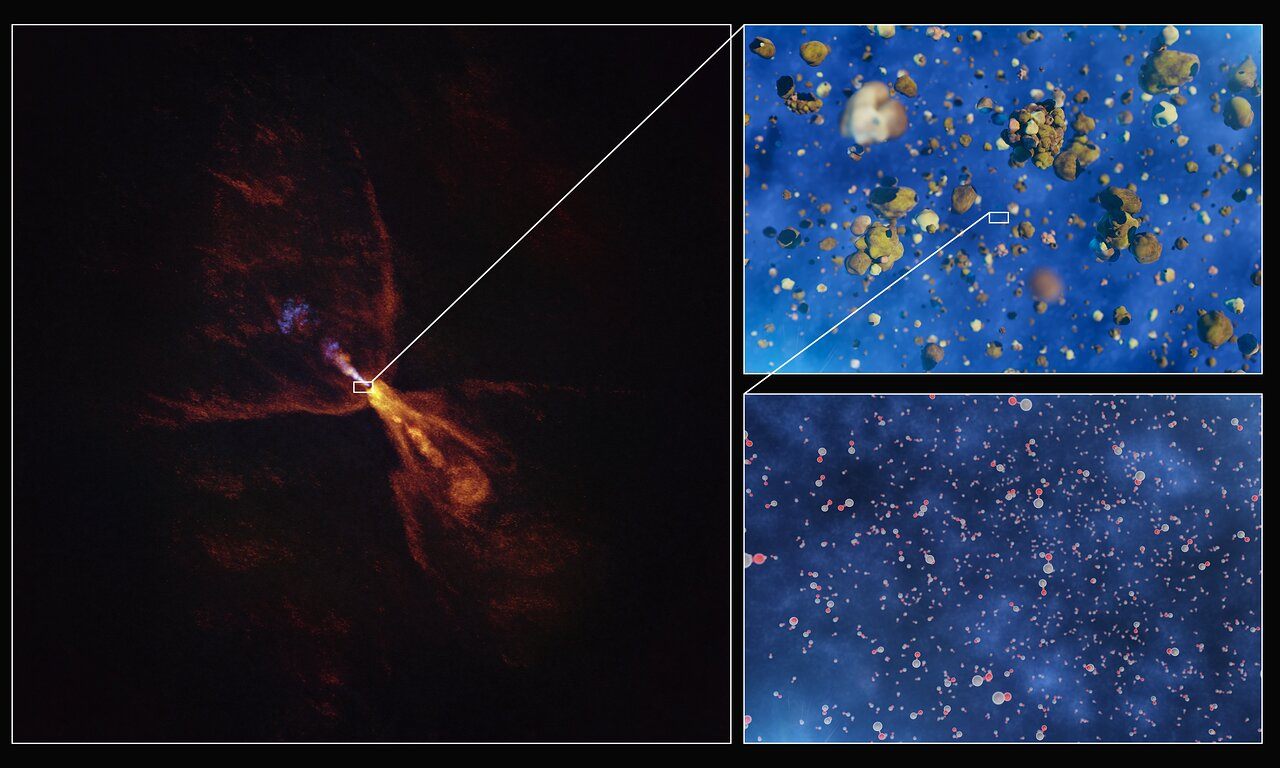

圖說:這些影象展示了HOPS-315幼星周圍的熱氣體如何凝結成固體礦物。左側影像由ALMA所拍攝,右側兩幅插圖為藝術家筆下所呈現對SiO凝結成固體矽酸鹽的想像。圖片來源:ESO/L. Calçada/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

這顆誕生中的行星系統圍繞著一顆名為HOPS 315的原恆星運轉,HOPS 315距離我們約1,300光年,與新生的太陽類似。在這種幼年恆星周圍,天文學家通常會看到氣體和塵埃的圓盤,稱為原行星盤,也就是新行星的誕生地。過去雖已觀測到一些內含如木星般巨行星的年輕圓盤,但研究人員表示我們一直知道行星最初固態物質,一定是在更早的時期形成的。

在太陽系中,最早在地球目前繞太陽位置附近凝結的固體物質被發現藏在古老的隕石中。天文學家對這些原始岩石進行年代測定,以確定太陽系形成的起始時間。這些隕石富含一氧化矽 (SiO) 的晶體礦物,可以在年輕行星盤的極高溫度下凝結。隨著時間的推移,這些新凝結的固體會結合在一起,隨著它們的體積和質量的增加,為行星的形成播下了種子。太陽系中第一批幾千公尺大小的行星,最終發展成像地球或木星核心這樣的行星,正是在這些晶體礦物凝結後形成的。天文學家在新的發現中,找到了這些熱礦物在HOPS-315周圍的圓盤中開始凝結的證據。他們的研究結果顯示,SiO以氣態存在於這顆寶寶恆星周圍,也存在於這些結晶礦物中,這表示它才剛開始凝固。研究人員表示這個過程從未在原行星盤,甚至在我們太陽系以外的任何地方出現過。

圖說:這張ALMA拍攝的影像顯示了從新生恆星HOPS-315噴出的SiO噴流。藍色噴流表示正向著我們移動,紅色噴流則在遠離我們。韋伯的觀測顯示,SiO噴流的移動速度約為每秒10公里。然而,在這張影像中看到的SiO噴流移動速度卻快了約10倍,這表示慢速移動的SiO必定是位於恆星周圍的一個小區域,其大小相當於太陽周圍的小行星帶,但由於這塊區域太小,而無法在這張圖片中看到。此外,在ALMA所看到的噴流中,所量測的氣態SiO豐度也比預期的要低。由於噴射氣流的成分應該與噴射氣流所來自的圓盤成分相似,這表示圓盤中的部分氣態氧化矽正在凝結成固態物質。圖片來源:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

這些礦物最初是韋伯太空望遠鏡發現,為了找出這些訊號的確切來源,研究團隊利用ALMA對該系統進行了觀測。透過這些資料,研究團隊確定了這些化學訊號是來自恆星周圍圓盤的一個小區域,該區域相當於我們小行星帶繞太陽的軌道。因此,HOPS 315 的原行星盤成為研究我們自身宇宙歷史的最佳對照,這個系統是我們所知最適合探查太陽系形成過程的案例之一,也為天文學家提供一個研究早期行星形成的新機會,不僅可以讓我們瞭解太陽系是如何形成,也突顯了韋伯和ALMA在太空方面的綜合實力。相關研究成果發表於《Nature》期刊上。(編譯/趙瑞青)

資料來源:ESO

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-18T14:27:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。