- 星系團 Abell 3558 有一個奇特的迷你暈

- 遙遠的原星系團中隱藏著一個演化程度高的核心

- 在季節性霜凍融化期間,火星表面可能會形成液態鹽水

- 天文學家首次見證了新太陽系的曙光

- 昴星團望遠鏡在外太陽系發現“化石”

星系團 Abell 3558 有一個奇特的迷你暈 原文

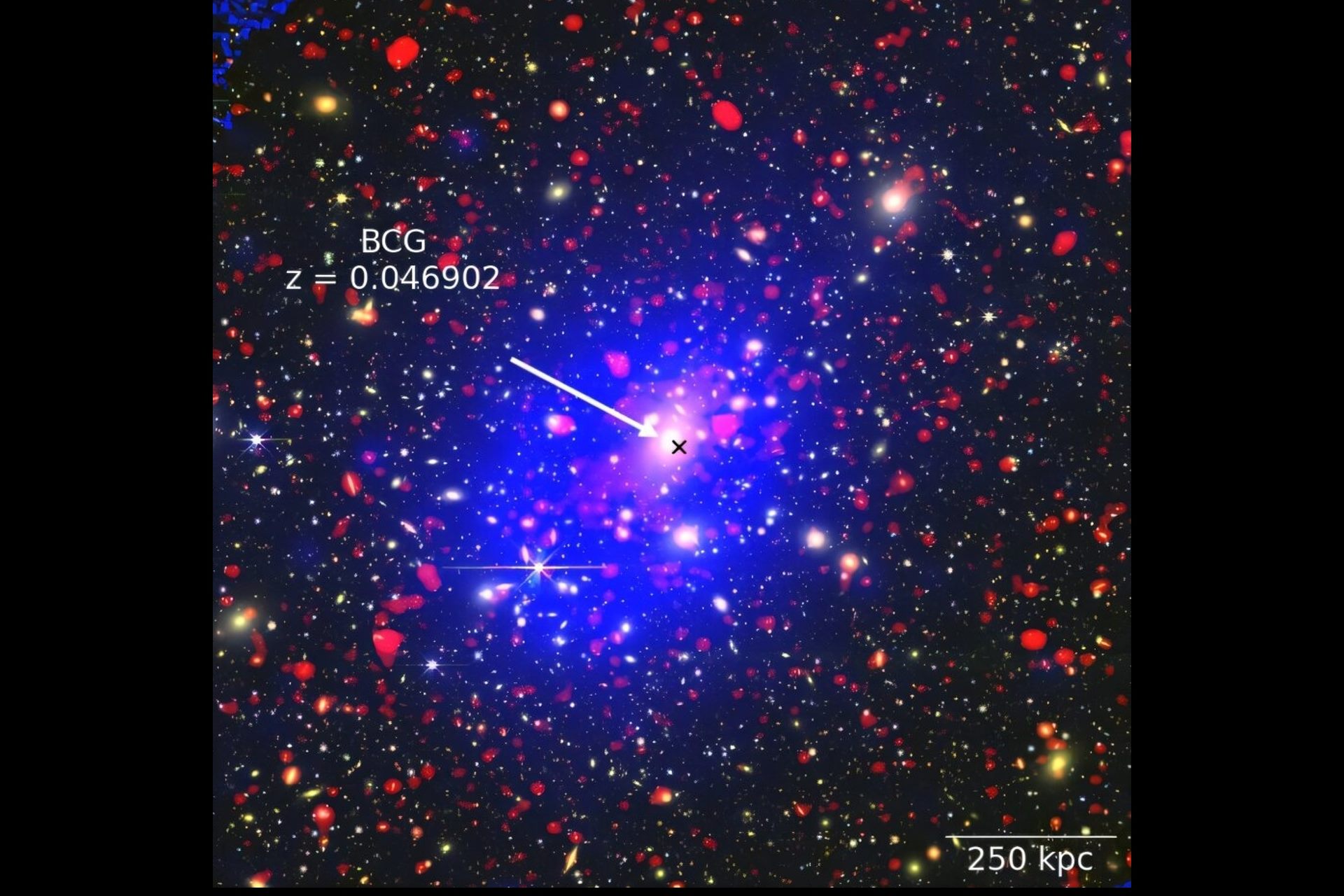

圖說:Abell 3558 環境的合成影象

圖說:Abell 3558 環境的合成影象

圖片來源:arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.07549

- 研究團隊利用多波段無線電觀測,研究紅移值約0.047星系團Abell 3558,其質量約為1.48*1015太陽質量,具有高強度的X射線輻射。

- 觀測發現Abell 3558中心存在一特殊迷你暈(mini-halo),其無線電發射區域最大尺度約180萬光年,較先前認知更為擴充套件。

- Abell 3558 中的迷你暈結構受核心冷鋒的限制,可能由氣體晃動產生的湍流提供動力。

- 迷你暈主要存在於具有冷核的動態系統中,沒有發生重大合併事件,它們的起源仍不確定,目前猜測它們的動力來源與氣體晃動或活躍星系核(AGN)反饋過程所引起的湍流有關。

遙遠的原星系團中隱藏著一個演化程度高的核心 原文

- 研究團隊利用韋伯太空望遠鏡(JWST)對遙遠的原星系團A2744-z7p9OD進行深層高解析度成像,探索宇宙早期星系演化。

- A2744-z7p9OD紅移值約7.9,於大霹靂後約6.5億年後的時期出現,是早期宇宙中的星系團前身。

- 原星系團核心由大質量、含塵埃的星系組成,顯示星形成活動已趨緩;外圍則由年輕星系構成,正經歷活躍的星暴。

- 研究核心星系光譜特性(如Balmer break與紫外線光譜斜率等),核心星系展現較強的演化程度。

- 該研究揭示早期宇宙中星系團核心的快速成熟,挑戰傳統星系演化模型,提供宇宙結構形成的關鍵線索。

在季節性霜凍融化期間,火星表面可能會形成液態鹽水 原文

- 火星極端低溫與乾燥環境使液態水難以存在,液態水是宜居性的關鍵條件,研究聚焦於高鹽濃度的鹽水(brines)可能在火星表面形成。

- 研究團隊利用海盜2號登陸點的氣象資料結合電腦建模,分析霜凍融化期間的鹽水形成條件。

- 研究顯示,在火星晚冬至早春的短暫時期,霜凍融化可形成暫態鹽水,特別是在海盜2號登陸點觀測到的霜凍區域。

- 鹽水形成與季節性霜凍週期高度相關,這些短暫液態水可能影響火星宜居性研究,指引未來天體生物學探索。

天文學家首次見證了新太陽系的曙光 原文

- 天文學家首次觀測到太陽系外行星形成的初始階段,捕捉到新行星系統誕生的「時間零點」。

- 這個新生的行星系統是在 HOPS-315 周圍出現的,HOPS-315是一顆“原”恆星,距離我們大約1,300光年,類似於新生的太陽,擁有類似太陽的氣體盤,類似太陽系早期狀態。

- 研究團隊利用阿塔卡馬大型毫米/次毫米陣列(ALMA)與詹韋伯太空望遠鏡(JWST),探測行星形成初期的固態物質。 在HOPS-315的氣體盤中檢測到凝結的固體顆粒(SiO結晶礦物等),顯示行星形成的早期徵兆。

- 該研究提供研究行星形成過程的罕見機會,有助於理解太陽系起源及行星系統的演化機制。

昴星團望遠鏡在外太陽系發現“化石” 原文

- 日本昴星望遠鏡(Subaru Telescope)發現一顆位於冥王星外的小天體,暫名2023 KQ14,隸屬於罕見的「塞德諾伊德」(sednoid)族群,為已知第四顆此類天體,此發現來自「外太陽系形成:冰凍遺跡」(FOSSIL)計畫。

- 2023 KQ14的軌道極為細長,近日點約66天文單位,遠日點達438天文單位,軌道週期約3998年,過去45億年軌道穩定,顯示其為太陽系初期的「化石」。

- 該天體的獨特軌道顯示外太陽系的複雜性,挑戰第九行星假說,儘管它目前的軌道與其他 sednoids 的軌道不同,但模擬表明它們的軌道在大約42億年前是非常相似,暗示其軌道可能在古代受到某些重大事件的影響。

- 研究團隊期望透過更多發現,揭示太陽系形成與演化的完整歷史,並探索第九行星是否存在及其可能位置。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-18T11:34:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。