天文學家在分析詹姆斯・韋伯太空望遠鏡的資料時,發現一個罕見天體,命名為「無限星系」(Infinity Galaxy)。這個系統是由兩個盤狀星系碰撞所形成,結構呈現兩個緊密的核心,各自被環狀結構包圍,外觀酷似數學符號「∞」,因此得名。無限星系距離地球約 83 億光年,位於宇宙的中早期階段。而在這個星系中,天文學家可能首次捕捉到一顆超大質量黑洞正在形成的過程,並指出這顆黑洞並非來自恆星坍縮,而是直接由氣體雲塌縮而成。這項發現支援「重種子」理論,有助解釋為何在宇宙形成後不到十億年內,已經出現質量龐大的黑洞。

在這個由兩個星系合併而成的系統中,研究團隊在兩個星系核之間觀測到一顆活躍的超大質量黑洞。這顆黑洞不位於任一星系核中,而是嵌在中心的氣體區域,這種位置極為罕見。來自其他天文望遠鏡的觀測結果皆指出,該黑洞正大量吸積物質並釋出高能輻射,顯示其正處於快速成長階段。研究人員推測,這可能是首度觀測到由氣體雲直接塌縮形成的黑洞。

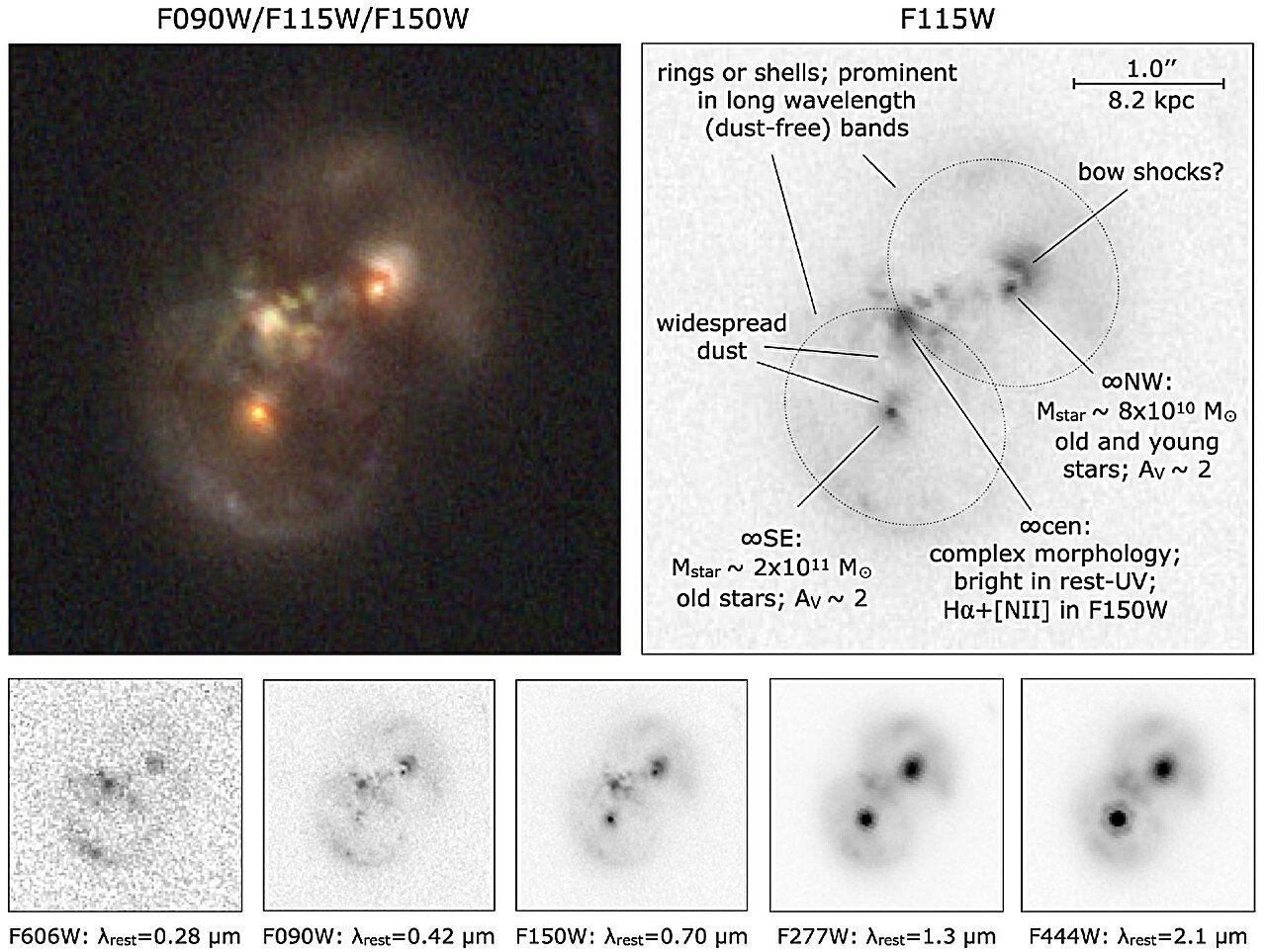

圖說:「無限星系」(Infinity Galaxy)是由兩個盤狀星系正面碰撞形成的系統,影像顯示其核心結構、塵埃分佈與恆星性質。左上為韋伯太空望遠鏡三個濾鏡(F090W/F115W/F150W)合成的彩色影像,可見明亮的星系核與周圍環狀結構。右上為 F115W 單濾鏡影像,標示出多項特徵:

- ∞NW(northwest nucleus):西北側星系核,恆星質量約為 8×10¹⁰ 太陽質量(Mstar ~ 8×10¹⁰ M☉),包含老年與年輕恆星(old and young stars),視覺消光指數約為 2(AV ~ 2)

- ∞SE(southeast nucleus):東南側星系核,恆星質量約為 2×10¹¹ 太陽質量(Mstar ~ 2×10¹¹ M☉),以老年恆星為主(old stars),AV ~ 2

- ∞cen(central region):兩核之間的中心區域,具有複雜結構(complex morphology),在紫外波段(rest-UV)中明亮,並可見氫 Hα 與 氮 [N II] 發射線

- 可見大範圍塵埃(widespread dust)與可能的弓形震波結構(bow shocks?)

- 外圍亦可見環或殼層結構(rings or shells),在不易受塵埃遮蔽的長波段中(dust-free bands)更為明顯

下方五幅為單一濾鏡下的觀測影像,從左至右分別為 F606W(λ_rest \= 0.28 μm)、F090W(0.42 μm)、F150W(0.70 μm)、F277W(1.3 μm)、F444W(2.1 μm),展示該系統在不同波段的樣貌。右上角比例尺標示 1 角秒(1.0″),相當於 8,200 秒差距(8.2 kpc)。

傳統的「輕種子」(light seeds)理論認為,黑洞起初來自恆星核心坍縮所形成的小黑洞,質量約為數十到數千個太陽質量,需經由長期合併才能演化為超大質量黑洞。然而,這樣的成長過程所需時間過長,無法解釋宇宙早期即出現的巨大黑洞。因此,也有「重種子」(heavy seeds)理論提出,在特殊條件下,大質量氣體雲可直接塌縮為黑洞,省略中間合併的過程,但這一機制尚缺乏觀測證據。無限星系可能提供了這種極端條件的例項。當兩個星系碰撞時,產生的氣體震波與壓縮作用可能足以觸發塌縮。這類情況雖在現今宇宙中極為罕見,但在早期宇宙中可能相當常見,有助解釋韋伯望遠鏡所觀測到的早期巨大黑洞來源。

為了判斷這顆黑洞是否就是在當地氣體中誕生的,研究團隊比對了黑洞與周圍氣體的移動速度,發現兩者相差不到每秒 50 公里,顯示其運動方向幾乎一致。因此,這顆黑洞很可能是由當地氣體形成,而非從其他星系逃逸過來,或只是偶然穿越的流亡黑洞。此外,研究也發現兩個星系核中各自亦擁有一顆活躍的超大質量黑洞,整個系統總共擁有三顆黑洞。

雖然尚無法完全排除其他可能性,但這項發現提供了極有力的觀測證據,支援「重種子」理論中黑洞可由氣體雲直接塌縮而成。未來觀測將進一步釐清這顆無限星系中新生黑洞的本質,以及它對宇宙早期黑洞形成理論所帶來的啟示。(編譯 / 段皓元)

資料來源:NASA; P. van Dokkum et al. 2025

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-16T15:35:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。