LIGO-Virgo-KAGRA(LVK)合作團隊透過LIGO重力波觀測站,偵測到有史以來質量最大的黑洞合併事件。這場強烈的合併產生了一個最終質量約為太陽質量225倍的黑洞。該訊號編號為GW231123,是於LVK的第四次觀測期中,於 2023年11月23日偵測到的。

LIGO(雷射干涉儀重力波觀測站)於2015年首度直接偵測到來自時空漣漪的重力波。當時的重力波來自兩個黑洞合併,合併後形成的黑洞質量約為太陽的62倍。這項訊號是由LIGO在美國的雙重探測器共同偵測到的。之後,LIGO與位於義大利的Virgo探測器及日本的KAGRA(神岡重力波探測器)合作,組成LVK團隊。這些探測器在第四次觀測期內共偵測到超過200次黑洞合併事件,從 2015年首次運作以來累計觀測到約300次。

破紀錄的系統

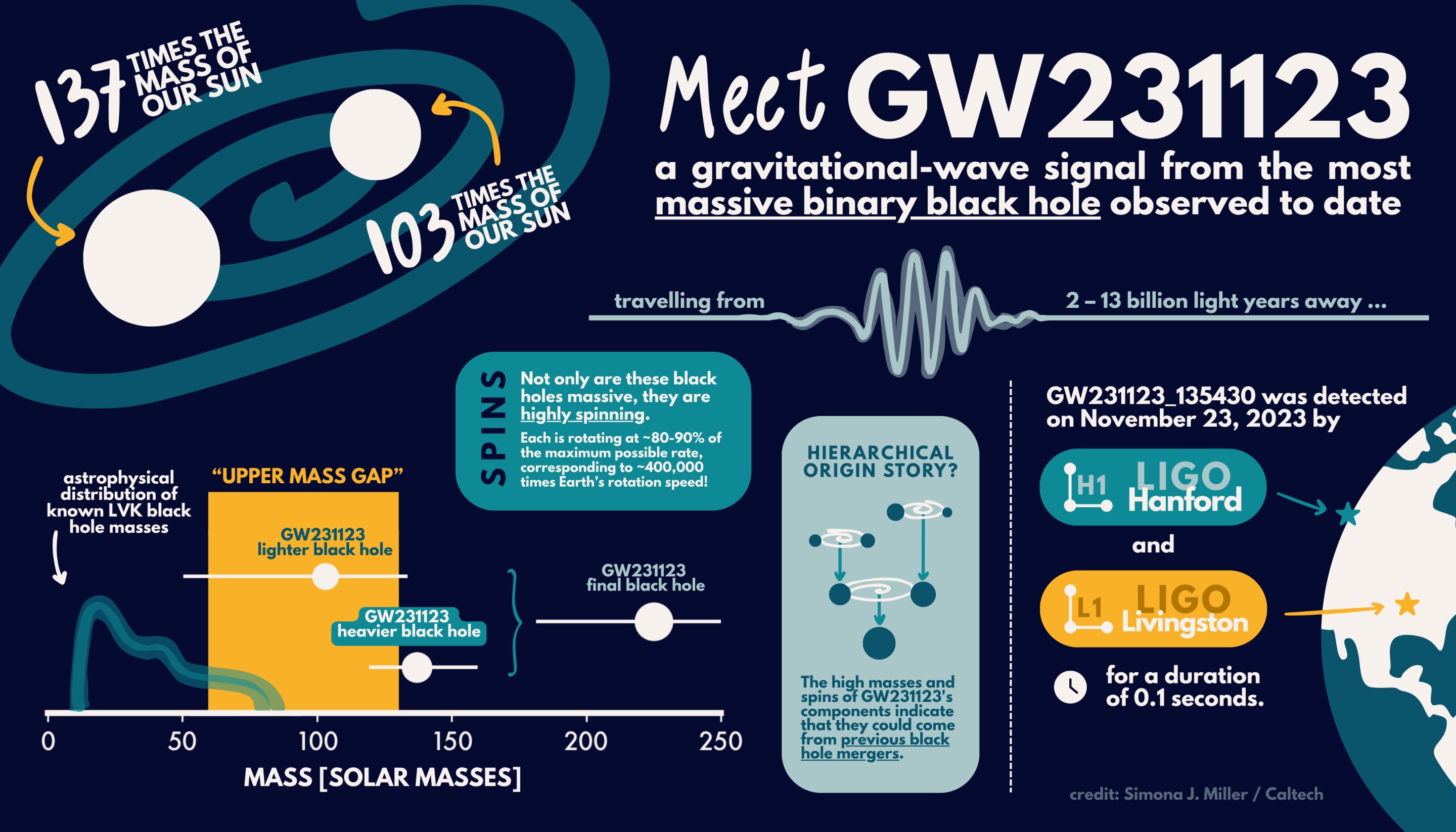

在GW231123事件之前,最巨大黑洞合併事件為GW190521,發生於2021 年,合併後總質量約為太陽的140倍。而GW231123事件由分別為太陽質量103倍與137倍的兩個黑洞合併,形成約225倍太陽質量的黑洞。

GW231123事件中的黑洞擁有極高質量與極快速的自轉,不僅挑戰重力波偵測技術的極限,也挑戰目前的理論模型。團隊指出,這樣高質量的黑洞在傳統的恆星演化模型中是不可能出現的,可能是這兩個黑洞本身就是由較小的黑洞合併而成。另一項發現為這兩個黑洞以接近愛因斯坦廣義相對論所允許的極限速度自轉,這使得訊號在建模與詮釋上變得更加困難。為了從訊號中取得準確資訊,研究人員使用了考慮高速自轉黑洞複雜動態的模型。

圖說:GW231123的資訊圖。GW231123是一個來自雙黑洞合併的重力波訊號,觀測結果顯示這對黑洞是目前質量最大的雙黑洞合併系統,由分別為太陽質量103倍與137倍的兩個黑洞合併,形成約225倍太陽質量的黑洞。這對黑洞不僅質量巨大,還自轉極快,各自以相當於地球自轉速度的約40萬倍的速度旋轉,自轉速率達到愛因斯坦廣義相對論所允許極限的80%~90%。高質量與高速旋轉的特徵顯示這對黑洞可能不是第一代恆星演化產生的,有可能來自之前黑洞合併事件的「再合併」產物,稱為階層式起源(Hierarchical Origin)。Credit: Simona J. Miller/Caltech

探索重力波天文學的極限

重力波探測器如LIGO、Virgo與KAGRA,是為了測量宇宙劇烈事件所造成的微小時空扭曲。第四次觀測期始於2023年5月,首半年(至2024年1月)的觀測結果預計將於今年夏季稍後公佈。GW231123事件將儀器與資料分析能力推向當前技術的極限,這是重力波天文學所能帶來知識潛力的強力證據,也展現出還有多少未知等待我們去發掘。

GW231123將於2025年7月14日至18日於英國舉行的「第24屆廣義相對論與引力國際會議(GR24)」與「第16屆愛德華多・阿瑪爾迪重力波會議」聯合會議中發表,用於偵測與研究GW231123的校準資料,將透過「重力波開放科學中心(GWOSC)」開放給其他研究人員進行分析。(編譯/王庭萱)

資料來源:Phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-14T10:02:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。