- AT 2022dbl的雙重潮汐撕裂事件

- 不同步雙星系統

- 從國際太空站丟出的紙飛機否能存活

- 垂死恆星的噴流揭示50年前的X射線之謎

- 地球在一個巨大的虛空中嗎?“大霹靂的聲音”暗示了哈伯張力的可能解決方案

AT 2022dbl的雙重潮汐撕裂事件 原文

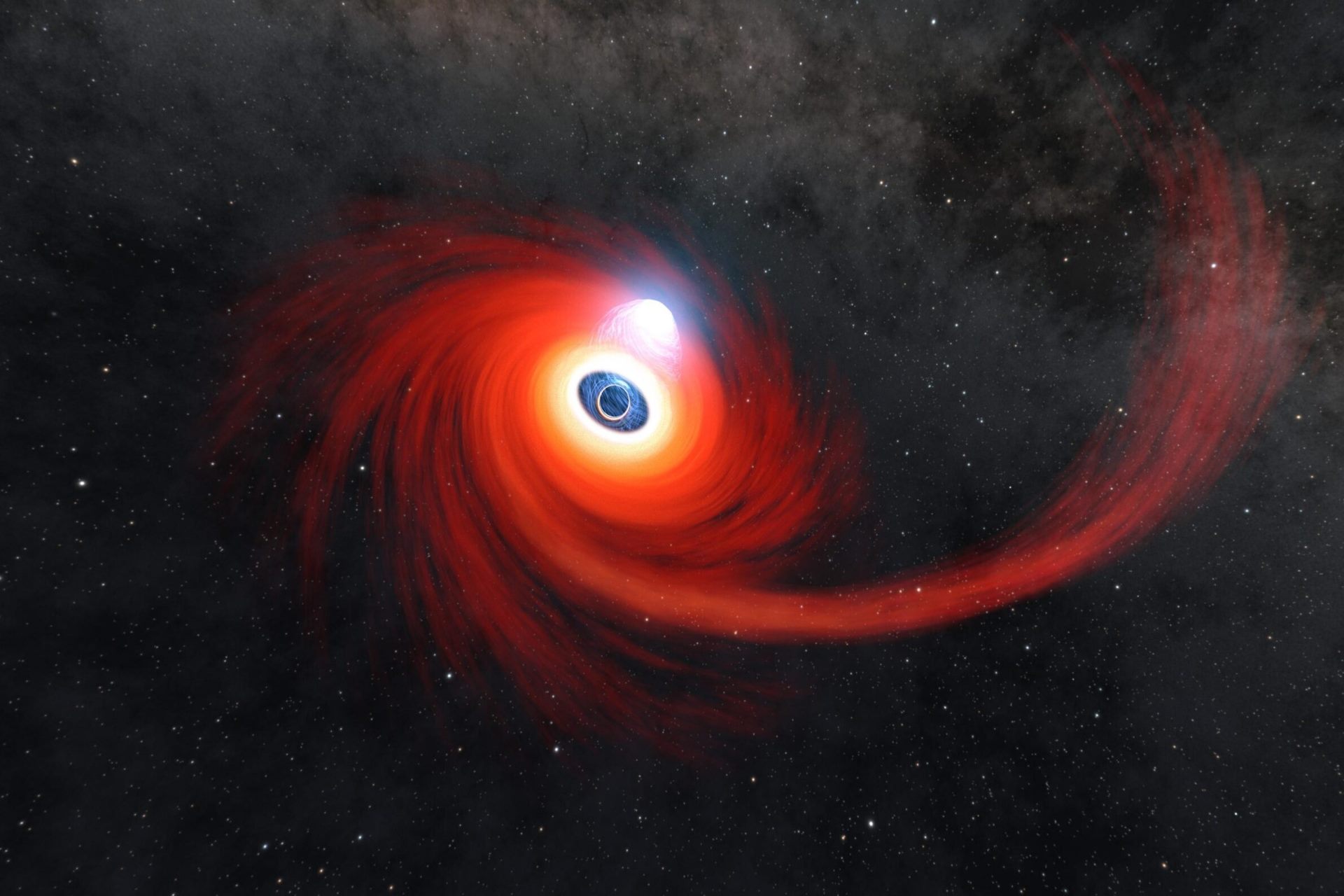

圖說:黑洞撕裂恆星的藝術家插圖

圖說:黑洞撕裂恆星的藝術家插圖

圖片來源:NASA/JPL-Caltech

- 潮汐撕裂事件(TDE)發生於恆星過於靠近超大質量黑洞,被其引力撕裂,形成吸積盤並釋放耀眼光芒。AT 2022dbl 是一起光學-紫外線TDE,於2022年被發現。

- AT 2022dbl 在首次耀發後約700天(約2年)出現幾乎相同的第二次爆發,挑戰傳統TDE理論,顯示其可能為部分撕裂事件(partial TDE)。

- 研究排除重力透鏡和獨立事件的可能性,推測兩次潮汐撕裂事件來自同一顆恆星,第一次爆發是部分恆星撕裂,只移除了部分物質,但沒有完全摧毀。第二次爆發可能是完全瓦解,也可能是另一次部分撕裂,但需要觀測2026年是否有第三次爆發才能證實這一點。

- 研究AT 2022dbl的雙重爆發光度、時間間隔及光譜特性支援部分撕裂模型,與傳統全撕裂事件不同。

- 此發現表明部分撕裂TDE可能比全撕裂更常見,促使科學家重新審視TDE的動態與輻射機制,有助於探究超大質量黑洞性質。

不同步雙星系統 原文

- 雙星系統HD 135344 AB:位於約440光年外的狼星座,包含兩顆年輕恆星A和B,彼此遠距繞行。A星為A型主序星,已無原行星盤;B星為F型主序星,仍保有原行星盤,顯示行星形成程序不同步。

- 研究團隊新發現行星HD 135344 Ab,透過SPHERE儀器直接成像,發現一顆年僅1200萬年的氣態巨行星,質量約木星10倍,繞A星公轉,軌道距離約為15-20個天文單位。

- A星已完成行星形成,B星仍在形成中,顯示雙星系統中行星盤壽命差異。此發現挑戰行星形成的同步性假設,揭示雙星系統的獨特動態。

- HD 135344 Ab位於雪線附近,該區域有利於巨行星形成,因水、氨等物質以固態存在,促進塵粒聚整合行星。此發現有助於理解雙星系統的行星形成機制。

從國際太空站丟出的紙飛機否能存活 原文

- 研究團隊模擬並測試從國際太空站(ISS,400公里高度)丟出A4紙摺成的紙飛機在大氣再入過程中的動態,探討其是否能存活。

- 紙飛機因低彈道係數,從低地球軌道快速衰減,約3.5天內進入大氣。在120公里以上稀薄大氣中,紙飛機能保持穩定飛行,但低於此高度,空氣密度增加導致失控翻滾。

- 研究團隊製作帶鋁尾的縮小版紙飛機,模擬再入條件,在東京大學的風洞中實驗,飛機鼻部彎曲,機翼與鼻部出現燒焦,短時間內未完全解體。

- 模擬與實驗顯示,紙飛機再入大氣時承受劇烈空氣動力加熱數分鐘後,最終將燃燒成為灰燼。

- 紙飛機的低質量與高表面積特性使其可作為低成本大氣密度探測器,適用於地球觀測或金星探測(如LEAVES實驗),因其在大氣中完全燃燒,減少太空垃圾。

垂死恆星的噴流揭示50年前的X射線之謎 原文

- 研究團隊研究快速X射線瞬變(FXT)的起源,揭示持續數秒至數小時的X射線閃光(FXT)可能來自垂死恆星的受困噴流(未能穿透垂死恆星外殼的噴流),解決了自1970年代以來的天文謎團。

- 2025年1月8日,愛因斯坦探測器捕捉到28億光年外的FXT(EP 250108a),顯示其與超新星SN 2025kg有關,噴流未能穿透星體外殼,與伽馬射線暴(GRB)不同。

- 研究團隊利用多波段望遠鏡(光學、紅外線等)快速追蹤FXT,分析顯示受困噴流加熱星體外殼,產生X射線,但未達GRB強度。

- 研究確認FXT由未成功穿透星體的噴流引起,顯示GRB失敗率高於成功率,挑戰對超新星爆炸機制的理解。

- 此發現連結FXT與GRB,揭示GRB失敗機制,提供研究超新星與高能輻射的新視角。

地球在一個巨大的虛空中嗎?“大霹靂的聲音”暗示了哈伯張力的可能解決方案 原文

- 天文學家提出,地球及銀河系可能位於一個約20億光年寬、密度比宇宙平均低20%的巨大空洞內,稱為「區域性空洞」,可能解釋宇宙膨脹速率的爭議(哈伯張力)。

- 哈伯常數測量顯示,宇宙區域性膨脹速率快於早期宇宙觀測,傳統宇宙學模型假設物質均勻分佈,無法解釋此差異,空洞假說提供新視角。

- 最新研究表明 ,來自早期宇宙的聲波,本質上是大霹靂的聲音,研究分析大霹靂後的聲波遺跡(重子聲學振盪,BAO),顯示空洞模型比無空洞模型更吻合觀測資料。

- 空洞假說與標準宇宙學模型衝突,因大尺度物質分佈應更均勻,未來需更多觀測驗證空洞的存在及其對宇宙膨脹的影響。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-14T08:55:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。