- 電波觀測發現漩渦星系 NGC 4527 中存在活躍星系核

- 使用 LSST計畫 尋找原初黑洞將是一項統計挑戰

- 揭示古老恆星年齡的方法

- 三合星系統與新星爆發

- 類星體S5 0716+714 的多波長觀測研究

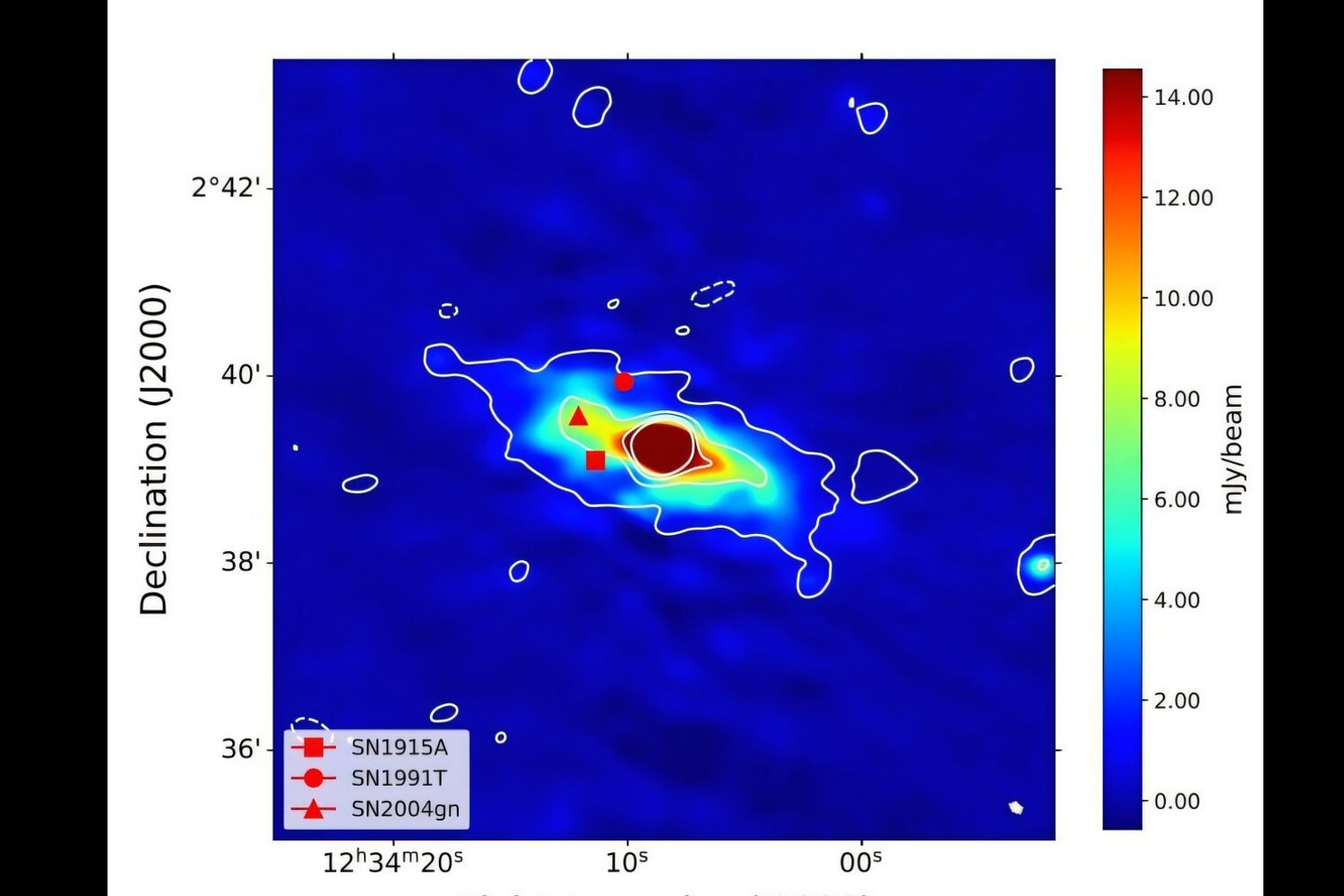

電波觀測發現漩渦星系 NGC 4527 中存在活躍星系核 原文 圖說:NGC 4527

圖說:NGC 4527

圖片來源:arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.02204

- 研究團隊利用升級後的巨型米波電波望遠鏡( upgraded Giant Metrewave Radio Telescope, uGMRT)對鄰近螺旋星系NGC 4527進行高解析度電波觀測。

- 觀測發現星系中心有三個緊密的電波源,其中一個具有非熱光譜特性,顯示存在活躍星系核(AGN)的證據。

- 研究確認NGC 4527擁有環繞中心的恆星形成環,伴隨多環芳香烴(PAH)破壞現象及近期檢測到的X射線,這些現象(非熱電波發射、PAH破壞、X射線)均指向活躍星系核的存在,與超大質量黑洞的活動相關。

- 研究團隊表示需進一步高解析度觀測以確認AGN的性質及其對星系演化的影響。

使用 LSST計畫尋找原初黑洞將是一項統計挑戰 原文

- 維拉魯賓天文臺的「時空遺跡巡天」(LSST)將於2025年11月開始,預計至少掃描十億顆恆星,持續十年。

- LSST的主要目標之一是探尋原初黑洞(PBHs)的證據,這些黑洞被認為是大爆炸後形成的暗物質候選者。

- 研究顯示,辨識PBHs的訊號是一項統計挑戰,因其訊號(微透鏡效應導致的星光亮度增加)可能與其他天文現象混淆,需精確的資料分析。

- 研究團隊將利用LSST的高解析度資料,探索PBHs的特性及其對暗物質的貢獻。

- 若能確認PBHs存在,將為早期宇宙物理學開啟新視窗,解釋暗物質的組成及星系形成機制。

揭示古老恆星年齡的方法 原文

- 研究團隊透過兩種獨立方法,成功測量一顆古老恆星的質量與年齡,這一結果標誌著我們可以確定古老恆星的年齡並將其用作活化石來研究銀河系的過去。

- 該團隊使用兩種獨立的方法分析了雙星系統 KIC 10001167 中的紅巨星,研究結合了恆星振盪學(asteroseismology)與雙星的軌道研究,兩種方法結果一致。

- 這顆恆星屬於銀河系早期形成的天體,其質量與年齡資料有助於揭示銀河系形成與演化的過程。

- 研究利用高精度觀測裝置,分析恆星內部振盪模式等,提供對古老恆星結構的深入理解。

- 此研究顯示多方法驗證在科學研究中的重要性,有助於驗證星系形成模型。

三合星系統與新星爆發 原文

- 研究顯示,某些白矮星系統可能因第三顆恆星的影響而導致新星爆發(novae),即白矮星從伴星吸取物質引發新星爆發。 白矮星若與伴星靠得夠近,會吸取其物質,當表面累積物質達臨界點時,觸發新星爆發。

- 研究指出,三合星系統的第三顆恆星的存在可能穩定或影響雙星系統的軌道,促使物質轉移,進而引發新星爆發。

- 天文學家利用模擬與觀測資料,確認三合星系統在新星形成中的潛在作用,並發現了新的三合系統案例。

- 此研究有助於理解新星爆發的形成機制,揭示複雜恆星系統如何影響宇宙中的新星爆發事件。

類星體S5 0716+714 的多波長觀測研究 原文

- 天文學家對類星體S5 0716+714進行多波段觀測,涵蓋光學、紫外線、X射線與伽馬射線。

- S5 0716+714 是天空中最亮且研究最廣泛的類星體之一,因為它在所有測量的能量帶中都具有極強的可變性 ,被歸類為中頻同步輻射峰值 BL Lac 型天體,在光學、無線電和伽馬射線波段表現出準週期振蕩 (QPO)。

- 觀察發現,在長期時間尺度及短期時間尺度上,S5 0716+714光變曲線的變動幅度降低,各個光學曲線彼此密切相關,沒有發現時間滯後。

- 研究指出,S5 0716+714 在所有時間尺度上都表現出低活動性。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-13T09:36:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。