- 流體望遠鏡可能會改變宜居世界的探索

- 3I/ATLAS可能是迄今為止發現的最古老彗星

- 銀河系的衛星星系可能比先前預測的要多

- 天文學家在「宇宙正午」發現最亮的星系

- 韋伯望遠鏡拍攝貓掌星雲的細節

流體望遠鏡可能會改變宜居世界的探索 原文

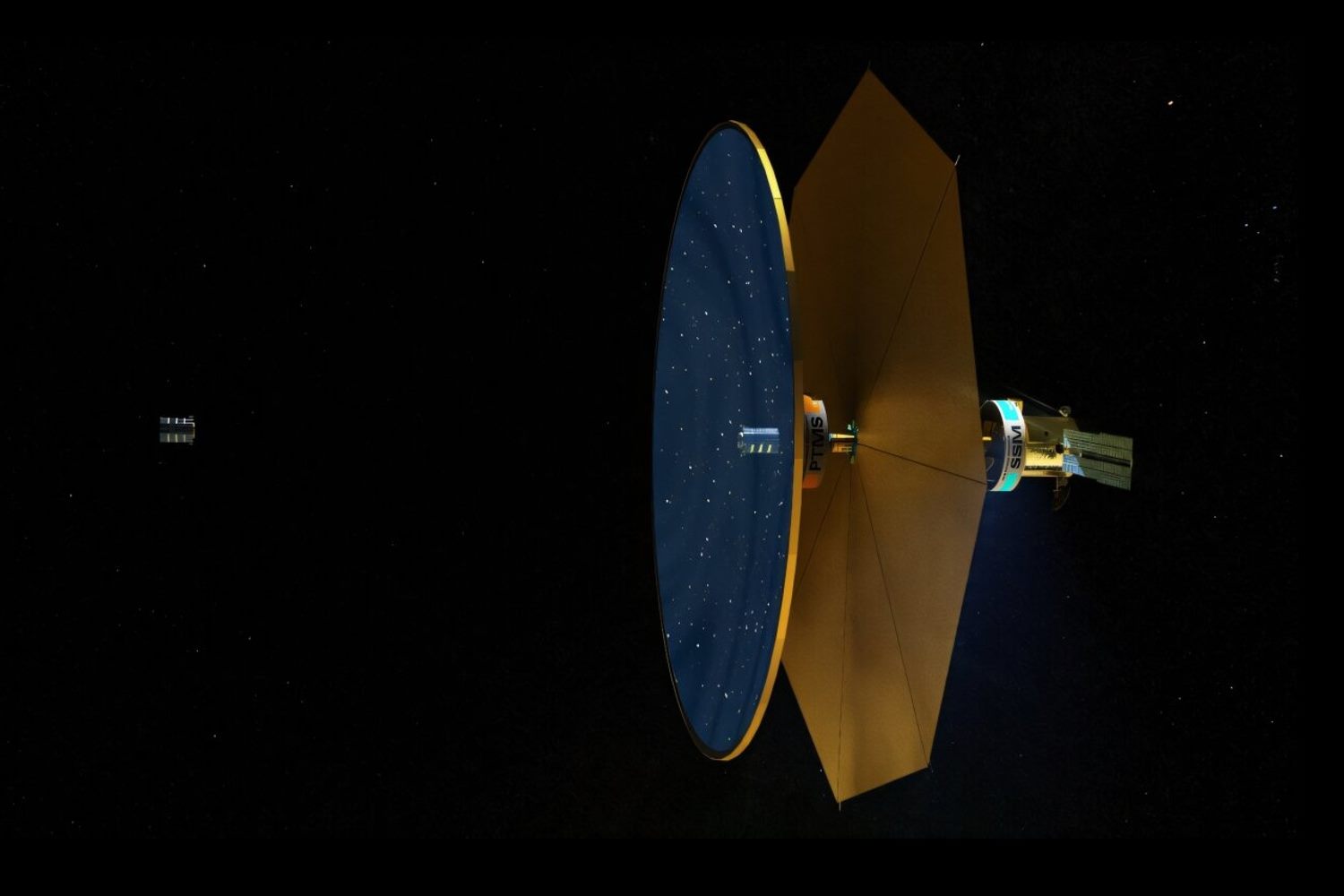

圖說:流體望遠鏡FLUTE概念圖

圖片來源:NASA,

- NASA與以色列理工學院合作開發「液態望遠鏡」(FLUTE),計畫打造直徑50公尺的液態鏡面太空望遠鏡,遠超韋伯望遠鏡直徑6.5公尺鏡面。

- 利用液態在微重力環境下的自然產生的球面特性,結合磁場控制液態金屬形成高精度反射面,取代傳統玻璃鏡面,降低製造與發射成本。

- 液態望遠鏡可以為不同的觀測任務重塑自身,糾正自身的光學像差,甚至從微隕石損傷中自我修復。

- 液態鏡面技術可大幅提升望遠鏡解析力,革新對系外行星的探索,幫助確認更多潛在宜居世界,技術若成功,可能應用於更大規模的太空望遠鏡,推動天文學進入新階段。

3I/ATLAS可能是迄今為止發現的最古老彗星 原文

- 2025年7月1日,ATLAS(小行星撞地警報系統)望遠鏡在智利發現第三個星際物體,命名為3I/ATLAS(或C/2025 N1),為繼2017年1I/ʻOumuamua和2019年2I/Borisov後的第三個已知星際來客。

- 研究表示,3I/ATLAS可能超過70億年,較太陽系(約46億年)更古老,可能是迄今觀測到的最古老彗星,來自銀河系「厚盤」區域,富含水冰。

- 該彗星以每小時137,000英里的速度從人馬座方向進入太陽系,預計2025年10月最接近太陽,屆時位於火星軌道內側,當它接近太陽時,陽光將加熱 3I/ATLAS 的表面並釋放出蒸汽和塵埃,從而產生發光的彗髮和彗尾。

- 3I/ATLAS提供研究星際物體及銀河化學的機會,可能揭示行星系統形成過程。

銀河系的衛星星系可能比先前預測的要多 原文

- 宇宙學家研究顯示,銀河系可能擁有比先前預測或觀測到的更多衛星星系,銀河系周圍可能有80個甚至多達100個衛星星系。

- 該研究基於 LCDM 模型,星系形成於稱為光暈的巨大暗物質團塊的中心,根據 LCDM 理論,銀河系伴星系應該比迄今為止科學家能夠觀察到的要多。

- 研究團隊結合最高解析度的超級電腦模擬與新型數學模型,預測存在未被發現的「孤兒星系」("orphan" galaxies),些孤兒星系因缺乏足夠恆星或氣體而難以被傳統觀測方法探測,可能廣泛存在於銀河系周圍。

- 新技術能模擬更細緻的星系形成過程,揭示了這些隱藏星系的存在,挑戰了傳統星系計數的認知。

天文學家在「宇宙正午」發現最亮的星系 原文

- 天文學家發現宇宙「宇宙正午」(Cosmic Noon,約100至110億年前)時期最亮的星系,命名為「大紅點」(Big Red Dot, BiRD)。

- 宇宙正午時期是宇宙中最活躍的階段,恆星形成與黑洞吞噬物質的速率達到頂峰,遠超之前或之後的時期,所觀察到的 LRD(Little Red Dot) 將為這段時間超大質量黑洞的形成提供關鍵見解。

- 利用先進望遠鏡與資料分析,研究團隊辨識出一極亮星系(極亮的LRD),並將這個最新的 LRD 稱為大紅點 (BiRD)。 此發現有助於瞭解宇宙早期星系形成與演化,特別是在恆星生成高峰期的物理過程。

韋伯望遠鏡拍攝貓掌星雲的細節 原文

- 慶祝韋伯太空望遠鏡(JWST)科學運作三週年,發布其拍攝的貓掌星雲(NGC 6334)紅外線影像,貓掌星雲位於天蠍座,距地球約5500光年,此圖由JWST的近紅外相機(NIRCam)拍攝,顯示恆星形成區的細節。

- 貓掌星雲影像展示星雲中恆星形成的活躍區域,包含由年輕恆星雕刻出的氣穴、絲狀結構及氣塵團塊,呈現藍色光芒形似貓掌的「趾豆」結構,因其獨特外觀而引人注目。

- JWST透過紅外線技術穿透塵埃,揭示宇宙早期星系、系外行星及恆星誕生等現象。

- 貓掌星雲是一個發射星雲,它的氣體被附近的恆星加熱電離而發光,天文學家研究星雲中的恆星形成區及磁場與絲狀結構的關係,星雲還包含質量高達3000倍太陽質量的星際塵埃團塊,NGC 6334 內部環境的多樣性有助於研究大質量恆星的演化。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-12T08:48:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。