- 韋伯望遠鏡揭示了多顆沃夫-瑞葉星周圍的長壽命塵埃殼

- 一種分析太陽黑子穩定性的新方法

- 英國提出歐洲首個太陽風暴監測器任務

- 球狀星團47 Tucanae

- 哈伯太空望遠鏡捕捉到恆星二人組

韋伯望遠鏡揭示了多顆沃夫-瑞葉星周圍的長壽命塵埃殼 原文

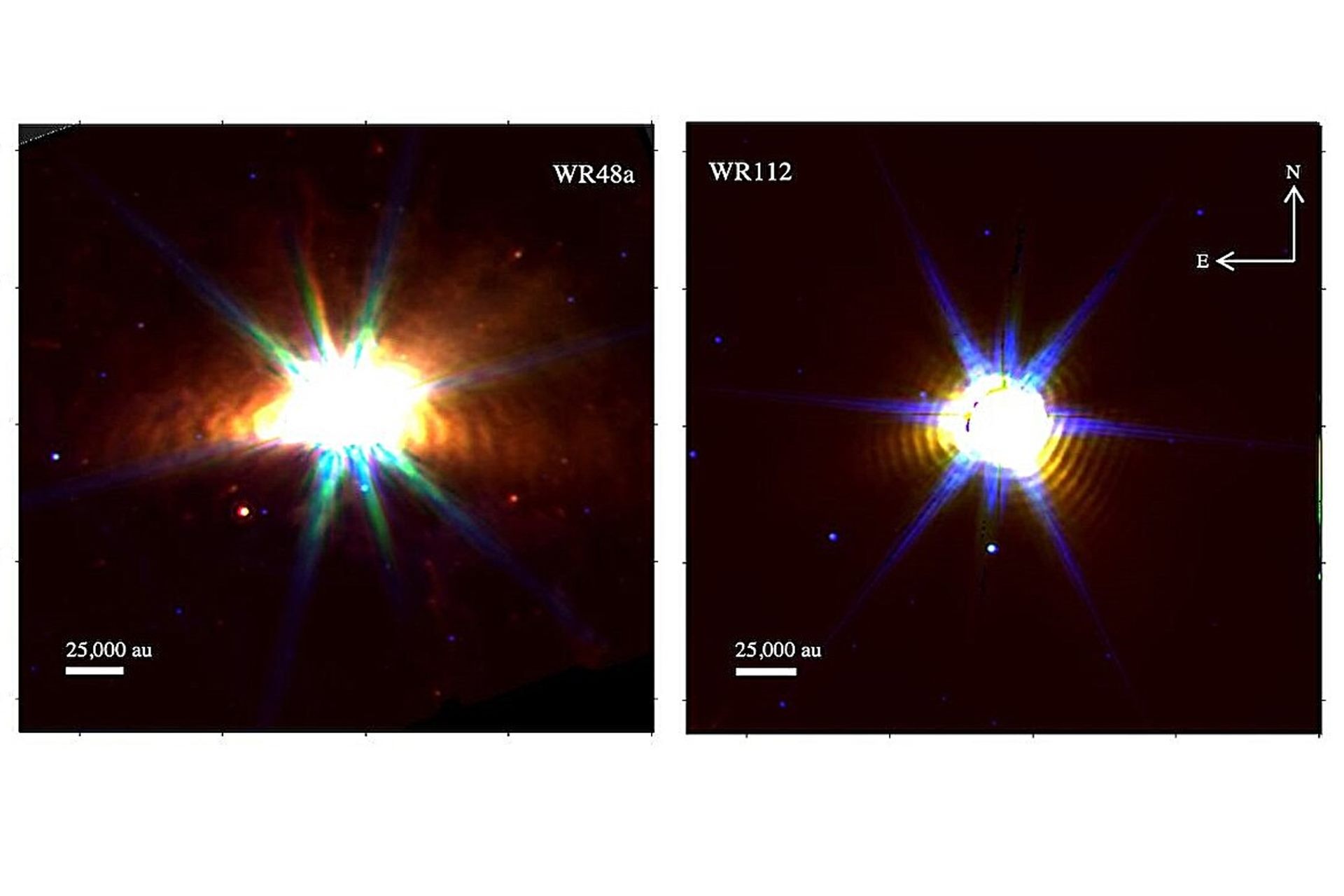

圖說:沃夫-瑞葉星周圍的塵埃殼

圖片來源:James Webb Space Telescope

- 韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測多顆沃夫-瑞葉星(Wolf-Rayet stars),揭示其周圍長期存在的塵埃殼,這些塵埃是形成恆星、行星甚至生命的關鍵原料,這些塵埃殼曾在沃夫-瑞葉星 WR-140 中被觀察到。

- 研究團隊利用韋伯望遠鏡的紅外線成像,捕捉沃夫-瑞葉星周圍塵埃殼的詳細結構,顯示其複雜的形態與分佈。

- 研究證實所觀察到沃夫-瑞葉星周圍的塵埃殼與圍繞 WR-140的塵埃殼類似,觀測表明,沃夫-瑞葉星產生的塵埃可以在惡劣的恆星環境中存活下來。

- 研究發現這些塵埃殼由恆星風驅動,顯示沃夫-瑞葉星如何透過強大恆星風塑造周圍環境,並影響星系的化學演化。

- 研究揭示宇宙塵埃的起源與組成,填補對沃夫-瑞葉星及其塵埃殼的認知,有助理解星系中物質迴圈與恆星演化過程。

一種分析太陽黑子穩定性的新方法 原文

- 太陽黑子是太陽表面強磁場區域,影響太空天氣,研究其穩定性有助預測太陽活動對地球的影響。

- 研究團隊開發一種電腦模擬方法,模擬太陽黑子內的磁場結構與穩定性,研究成果發表於《 天文學與天體物理學 》雜誌。

- 研究人員分析太陽發出的偏振光,分析表明太陽黑子內部的磁力由壓力補償而保持平衡,維持其結構,並探索黑子衰退的原因。

- 太陽黑子附近不穩定的磁配置會導致日冕物質拋射和太陽閃焰 ,尤其是在太陽黑子極大期。

- 模擬顯示黑子的穩定性取決於磁場強度與周圍電漿體的互動作用,揭示黑子生命週期的物理機制,有助於改進太陽活動預測模型。

英國提出歐洲首個太陽風暴監測器任務 原文

- 英國主導一項新衛星任務,計畫在近地軌道佈署自製科學儀器UK-ODESSI(UK-Orbital pathfinDEr for Space-borne Space-weather Instrumentation),有效載荷包括太陽日冕儀(SCOPE) 和高能粒子儀器 (HEPI),提升太空天氣觀測與預報能力,成為歐洲首個太陽風暴監測系統。

- 太陽活動引發的太空天氣事件,如日冕物質拋射可能幹擾衛星、GPS訊號與電力網,影響通訊與基礎設施安全。

- 該任務利用低成本小型衛星,搭載先進儀器,監測太陽風暴及其對地球的影響,提供更精準的太空天氣預報。

- SCOPE是目前歐洲唯一正在開發的用於太空天氣作的太陽日冕儀。日冕儀追蹤來自太陽的日冕物質拋射 (CME) 並預測它們到達地球的時間,可提前 15 小時預警。

- 此任務概念於2025年7月在英國杜倫舉行的皇家天文學會全國天文會議(NAM 2025)上提出。

球狀星團47 Tucanae 原文

- 47 Tucanae 是銀河系中第二亮的球狀星團,是數百萬顆恆星的家園。它的核心非常小但非常明亮,辨別核心中的單顆恆星並不容易。

- 天文學家利用位於智利的Vera C. Rubin天文臺,研究球狀星團47 Tucanae,探討其是否擁有中間質量黑洞、研究它是否是被銀河系吞噬的矮星系遺跡。

- Vera Rubin觀測臺搭載全球最大3200百萬畫素相機,進行「時空遺跡巡天計畫」(LSST),首次觀測分析47 Tucanae,辨識3576顆可能成員星,包括RR Lyrae變星與食雙星。

- 儘管星團內恆星密集,天文臺的ComCam影像與Gaia資料結合,揭示47 Tucanae中心恆星密集且光線飽和的結構,提供高解析度視角。

- 研究增進對球狀星團演化與結構的理解,可能確認中間質量黑洞的存在,並探索其與銀河系互動作用的歷史。

- Vera Rubin天文臺預計未來十年的觀測成果將提供大量天文資料,推動宇宙學研究。

哈伯太空望遠鏡捕捉到恆星二人組 原文

- 哈伯太空望遠鏡捕捉到了一顆明亮的變星 V 372 Orionis及其伴星。這對天體位於獵戶座星雲中,獵戶座星雲是巨大的恆星形成區域,距離地球約 1,450 光年。

- V 372 Orionis 是一種特殊型別的變星,被稱為 Orion Variable。這些年輕的恆星會經歷一些變化,導致光度的不規則變化。

- 獵戶座變星通常與彌散星雲有關,V 372 Orionis 也不例外,氣體和塵埃瀰漫在獵戶座星雲中。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-11T08:37:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。