美國太空總署在2022年執行的DART實驗任務成功撞上一個小行星衛星迪莫弗斯(Dimorphos)時,它不僅釋放出大量巨石,還成功改變了這顆小行星的軌道。不過,近期由馬裡蘭大學領導的天文學家團隊卻發現,雖然任務成功證明瞭撞擊可以改變小行星的路徑,但伴隨而生的巨石會在意想不到的方向產生力量,這可能會使未來的偏轉小行星的工作更加複雜。

雙小行星重定向測試(DART)是美國太空總署(NASA)和約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室(APL)共同合作的一項計畫,在2022年9月執行世界首次利用撞擊來改變小行星軌道的實驗。在DART撞擊前10天,天文學家從探測器釋放了由義大利製造的小型太空船LICIACube,讓天文學家可以近距離觀察撞擊的過程。馬裡蘭大學團隊透過這些影像追蹤撞擊後產生的104塊半徑從0.2公尺到3.6公尺不等的巨石,確定了這些巨石的位置和速度,測量出這些巨石以高達每秒52公尺的速度從迪莫弗斯飛離。

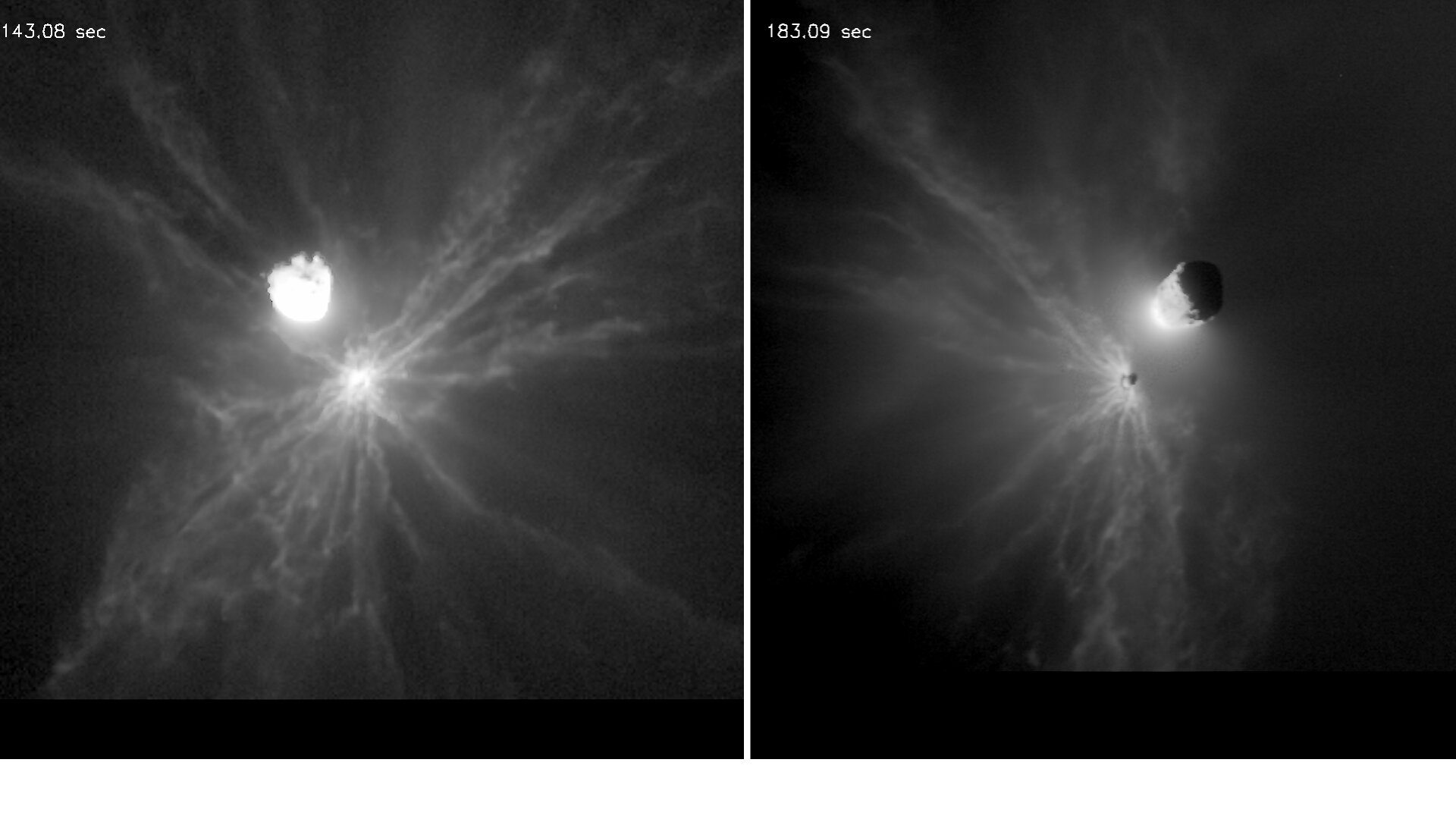

這些影像是伴隨DART的探測器LICIACube接近小行星系統的主星迪迪莫斯(畫面左上角)和遠離(畫面右上角)時拍攝的。LICIACube在撞擊發生幾分鐘後飛掠並拍攝撞擊成果。噴出物分佈成一個不對稱的塵埃錐體,錐體呈現出流狀和細絲狀,當中還有許多100多公尺大小的巨石被噴向特定的方向。圖片來源:NASA/DART/LICIACube。

研究團隊進一步發現,這些噴出的巨石們的動量高達DART撞擊器的三倍。這些巨石不僅產生幾乎與DART撞擊相同的衝擊力,他們四散的方向也明顯分為兩群。研究團隊認為,這些被拋出的巨石可能來自特定來源,或許是小行星上的一些較大巨石,它們在DART探測器主體撞擊地表之前就被太陽能板擊碎而飛濺出來。

由於DART撞擊產生的巨石的動量主要垂直於太空船的軌道,這意味著它可能使迪莫弗斯的軌道面傾斜一度以上,並導致小行星在太空中不規則地翻滾。這項研究結果說明瞭未來若欲再度以撞擊方式偏轉小行星的軌道,其表面地形與岩石分佈狀態,將可能對偏轉成果產生不可預期的變數。

透過LICIACube的多視角和特寫影像,DART團隊從中獲得了許多在地球上無法探測到的資料,成為未來規劃小行星偏轉任務時的重要參考。歐洲太空總署的「赫拉(Hera )」將於2026年抵達迪迪莫斯─迪莫弗斯系統,屆時或將提供天文學家更多資訊,以確保未來如果一顆小行星正向我們而來,我們能掌握好所有變數,做好萬全的準備。(編譯/王彥翔)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-10T14:27:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。