- 最年輕的玄武岩月球隕石填補了月球火山史上近10億年的空白

- DART 任務期間噴出的巨大石塊可能會使未來的小行星偏轉工作複雜化

- 從月球背面探查宇宙“黑暗時代”

- 太空中的人工日食可以揭示太陽的內部運作

- 天文學家研究脈衝星 PSR J1930+1852 及其脈衝星風星雲

最年輕的玄武岩月球隕石填補了月球火山史上近10億年的空白 原文

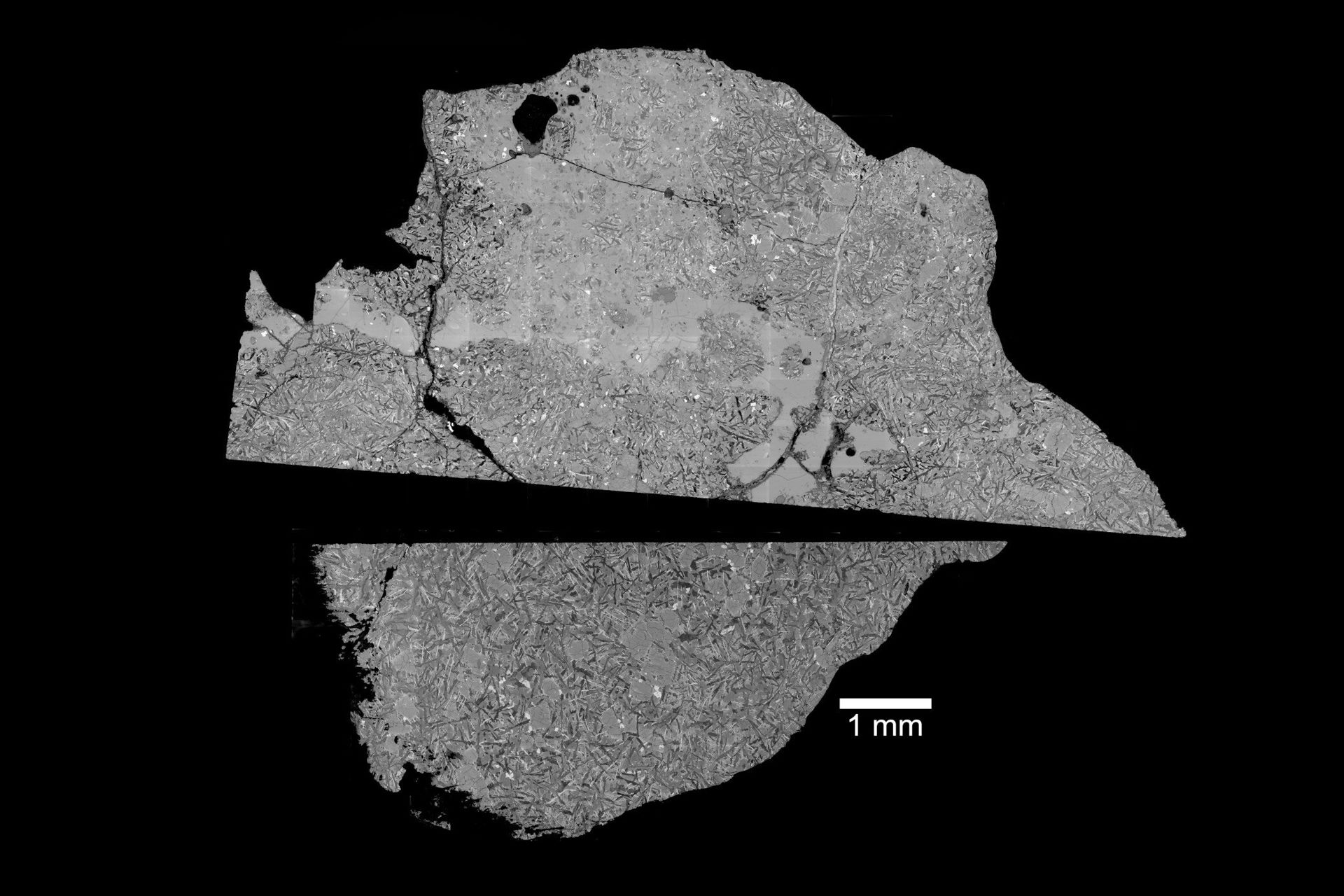

圖說:使用掃描電子顯微鏡獲得的月球隕石樣品影象

圖說:使用掃描電子顯微鏡獲得的月球隕石樣品影象

圖片來源:University of Manchester

- 2023年在非洲發現一塊311克的月球隕石,經分析為最年輕的月球玄武岩,填補了月球火山歷史近十億年的空白。 研究強調,該樣本來自月球表面任意地點,補充了對月球地質歷史的認知。

- 透過鉛同位素分析,確認該隕石形成於約23.5億年前,是地球上31塊已確認的月球玄武岩中最年輕的樣本。

- 隕石含有較大的橄欖石晶體,屬於橄欖石玄武岩,顯示獨特的化學成分,揭示月球火山活動的長期演化。

- 這塊隕石來自月球表面的撞擊噴出物,無需昂貴太空任務即可提供月球地質的關鍵線索,有助理解月球火山活動的歷史。

DART 任務期間噴出的巨大石塊可能會使未來的小行星偏轉工作複雜化 原文

- NASA於2022年9月執行雙小行星重定向測試(DART)任務,成功撞擊小行星迪莫弗斯(Dimorphos),改變其軌道,證明動能撞擊技術可作為行星防禦手段。

- 撞擊產生大量巨型石塊,總動量超過DART太空船的三倍,這些石塊以特定方向噴出,形成不對稱的塵埃錐,包含流線和細絲結構。

- 研究團隊指出這些石塊的噴射方向不可預測,對未來小行星偏轉任務構成挑戰,研究成果發表於《Planetary Science Journal》。

- DART的伴隨太空船LICIACube在撞擊後數分鐘拍攝到噴出物,顯示超過百塊半徑大小達0.2~3.6公尺的巨石,揭示撞擊後的複雜碎片場。

- 研究表明,撞擊可能引發小行星複雜的執行變化,需進一步研究以最佳化行星防禦策略,確保有效應對潛在的小行星威脅。

從月球背面探查宇宙“黑暗時代” 原文

- 天文學家計畫透過月球背面探測「宇宙黑暗時代」(Cosmic Dark Ages),捕捉宇宙早期氫原子發出的微弱無線電訊號,揭示宇宙黎明(Cosmic Dawn)的秘密。

- 地球上充斥大氣層及電子裝置的無線電幹擾,難以探測這些微弱訊號。月球背面因遮蔽地球噪音,提供理想的「靜默」觀測環境。

- 研究團隊提議發射小型太空船「CosmoCube」,搭載低頻無線電接收器,繞月軌道執行,利用月球背面遮擋地球幹擾,精準測量早期宇宙訊號。

- 黑暗時代是宇宙學的未知領域,提供關於結構形成、暗物質特性及早期宇宙演化的原始視角,有助解決哈伯張力等問題。

- 該計畫於2025年7月在英國舉行的皇家天文學會全國天文會議(NAM 2025)上提出,備受關注。

太空中的人工日食可以揭示太陽的內部運作 原文

- 研究團隊透過太空任務計畫模擬人造日全食,解析太陽內部運作,無需等待地球上罕見的日食天象,提供更長時間觀測太陽大氣的機會。

- 該計畫名為月球掩星任務 MESOM(Moon-Enabled Sun Occultation Mission),於太陽靠近月球軌道平面時,利用小型衛星(CubeSat)與月球陰影,創造長達48分鐘的日全食,捕捉太陽日冕的詳細資料。

- 人造日食可深入研究日冕物理現象,如太陽閃焰和日冕物質拋射(CME),這些現象是太空天氣的來源,可能影響地球通訊和電力系統。

- 該計畫於2025年5月提交至歐洲太空總署(ESA),若能付諸實施,MESOM將執行兩年,相當於80次地球日食的觀測量。

天文學家研究脈衝星 PSR J1930+1852及其脈衝星風星雲 原文

- 研究團隊利用NuSTAR和XMM-Newton太空望遠鏡觀測脈衝星PSR J1930+1852及其脈衝星風星雲( pulsar wind nebula, PWN),研究成果發表於《The Astrophysical Journal》。

- PWN是由高能脈衝星風提供動力,由帶電粒子組成的脈衝星風,與脈衝星周圍環境碰撞時(特別是與緩慢膨脹的超新星噴射物碰撞),會形成一個星雲,觀察表明一些 PWN 可能會產生尾部和突出射流形式的 X 射線結構。

- PSR J1930+1852是一顆年輕且高速旋轉的脈衝星,旋轉週期約137毫秒,G54.1+0.3 是由脈衝星 PSR J1930+1852 驅動的 PWN。

- X射線觀測顯示脈衝星風雲具有複雜結構,包括明亮的中央區域和延伸的噴流特徵,顯示高能粒子與磁場的互動作用。

- 研究提供了脈衝星風雲的物理特性資料,有助於理解脈衝星如何透過高速旋轉和強磁場釋放能量,影響周圍環境的演化。

- 結合NuSTAR及XMM-Newton太空望遠鏡資料,研究團隊成功解析脈衝星風星雲的結構與能譜特性,增進對其形成與演化的認識。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-10T09:13:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。