- 行星「鵝卵石」揭示的太陽系的誕生

- 導致行星形成的一種新的擺動方式

- “太空冰”不像以前認為的那麼像水

- 疏散星團中的 3D 分層結構

- 暗矮星可能暗示了暗物質的本質

行星「鵝卵石」揭示的太陽系的誕生 原文

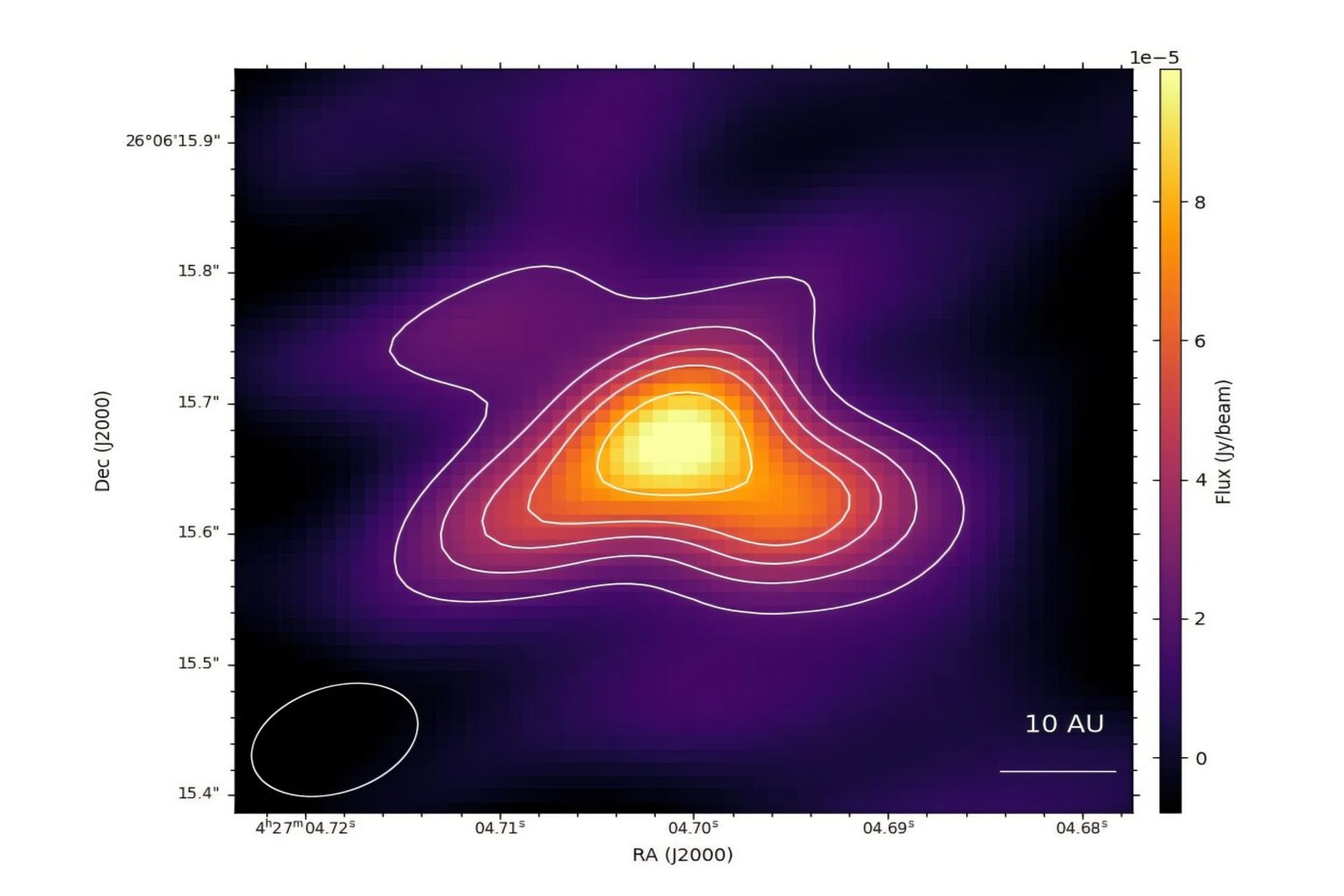

圖說:恆星 DG Tauri 周圍的傾斜圓盤結構

圖說:恆星 DG Tauri 周圍的傾斜圓盤結構

圖片來源:Hesterly, Drabek-Maunder, Greaves, Richards, et al/.

- 研究團隊透過觀測兩顆年輕恆星DG Tau和HL Tau的吸積盤,揭示類似太陽系的行星形成過程。

- 科學家利用e-MERLIN電波望遠鏡觀測,發現DG Tau和HL Tau的吸積盤中已形成釐米大小的「行星卵石」(pebbles),

- 這些行星卵石是行星形成的關鍵材料。DG Tau的盤面顯示卵石狀團塊已開始聚集,HL Tau的盤面同樣檢測到行星種子,顯示行星形成早期階段。

- 這些觀測填補了行星形成過程的資訊,證實吸積盤中卵石的早期存在,為理解行星如何從塵埃聚整合更大結構提供重要證據。

導致行星形成的一種新的擺動方式 原文

- 科學家透過實驗研究恆星的吸積盤(accretion disks)中的物質如何聚整合行星,驗證行星形成的物理過程。

- 研究使用巢狀旋轉圓筒模擬宇宙環境,確認電漿體中的不均勻擺動(wobble)會導致內部粒子向內漂移。這模擬了吸積盤中的物質聚集現象。

- 研究證實磁旋轉不穩定性(magnetorotational instability, MRI)是引發吸積盤內物質聚集、形成行星的關鍵機制。不均勻擺動促使粒子向中心移動,促進行星胚胎的形成。

- 這些發現增強了對行星形成過程的理解,特別是MRI在吸積盤中的作用。研究結果有助於解釋太陽系及其他星系中行星的形成。

“太空冰”不像以前認為的那麼像水 原文

- 研究團隊研究宇宙中最常見的低密度非晶冰(low-density amorphous ice),挑戰過去認為太空冰完全無序、類似液態水的假設。

- 研究顯示,太空冰並非完全無序,而是含有約20%約三奈米寬的微小晶體(略大於DNA鏈),嵌入80%無序結構中。這與地球上高度有序的結晶冰不同。

- 透過電腦模擬低密度非晶冰的結構,並與先前X射線繞射實驗資料比對,發現含微小晶體的模擬結果最吻合實際觀測。

- 低密度非晶冰存在於彗星、冰衛星及恆星與行星形成的塵埃雲中。研究表明,冰可「記憶」其先前結構,顯示部分有序性。

- 這項發現改變了對宇宙中冰結構的理解,有助於研究彗星、冰衛星及星際塵埃的形成與演化,深化對宇宙化學的認識。

疏散星團中的 3D 分層結構 原文

- 研究人員深入探討開放星團中三維層狀結構(3D layered structures)的形成機制,透過分析太陽系附近279個開放星團的資料,揭示其空間分層現象。

- 觀察結果顯示,成員少於約 100 顆恆星的星團,通常不具分層結構;超過 100 顆恆星的星團,容易出現層狀現象,且規模較大 。

- 研究利用N體模擬星團演化(N-body simulations),並結合實際觀測資料,分析星團內恆星數量與空間分層的關聯性。

- 研究發現,星團中恆星數量與三維層狀結構的形成有強烈相關性,恆星數量較多的星團更易形成明顯的空間分層,這與星團內部的引力相互作用和動力學演化有關。

- 研究還顯示大質量恆星和雙星系統在疏散星團結構演化中的作用,這些發現有助於理解開放星團的結構形成與演化機制,為天文學提供更精確的星團動力學模型,研究成果發表於《天文學與天體物理學》。

暗矮星可能暗示了暗物質的本質 原文

- 研究團隊首次提出「暗矮星」(dark dwarfs)概念,發表於《宇宙學與宇宙粒子物理學期刊》,並建議利用韋伯太空望遠鏡等現有工具進行觀測。

- 暗矮星這類亞恆星質量低(約太陽質量的 8%),不足以以核融合維持亮度,原本只會是棕矮星,但若位於銀河中心高暗物質密度區域,可捕捉並藉由暗物質相互湮滅產生能量而發光 。

- 若存在暗矮星,暗物質必須由自身具有強烈相互作用以產生可見物質的重粒子所組成(如 WIMP),軸子或超輕粒子無法提供足夠能量支援暗矮星存在。

- 暗矮星將保留若干 Lithium 7(鋰 7),而普通棕矮星因核融合作用會消耗鋰,因此鋰的富集可做為鑑別標記。

- 韋伯望遠鏡已具備檢測這類極冷天體的能力。另一方式是進行統計研究,搜尋銀河中心一群低溫、低質量天體,分析是否含暗矮星。

- 若找到暗矮星,將提供強力證據支援 WIMP 型別(或類 WIMP 行為的重粒子)為暗物質候選者;雖無法直接證明是 WIMP,但將暗物質組成推向重質、自湮滅的模型方向。

- 若未來偵測到暗矮星,將成為破解暗物質組成的重要關鍵。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-09T09:49:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。