- 探索星系中心是否有被拋射出來的恆星

- 暗能量證據可能會激發一種新的宇宙模型

- 系外行星宜居性統計分析發現了一個極具潛力的候選者

- 研究超新星殘骸 SNR J0450.4−7050

- 太空生長的肌肉組織在微重力環境下快速衰老

探索星系中心是否有被拋射出來的恆星 原文

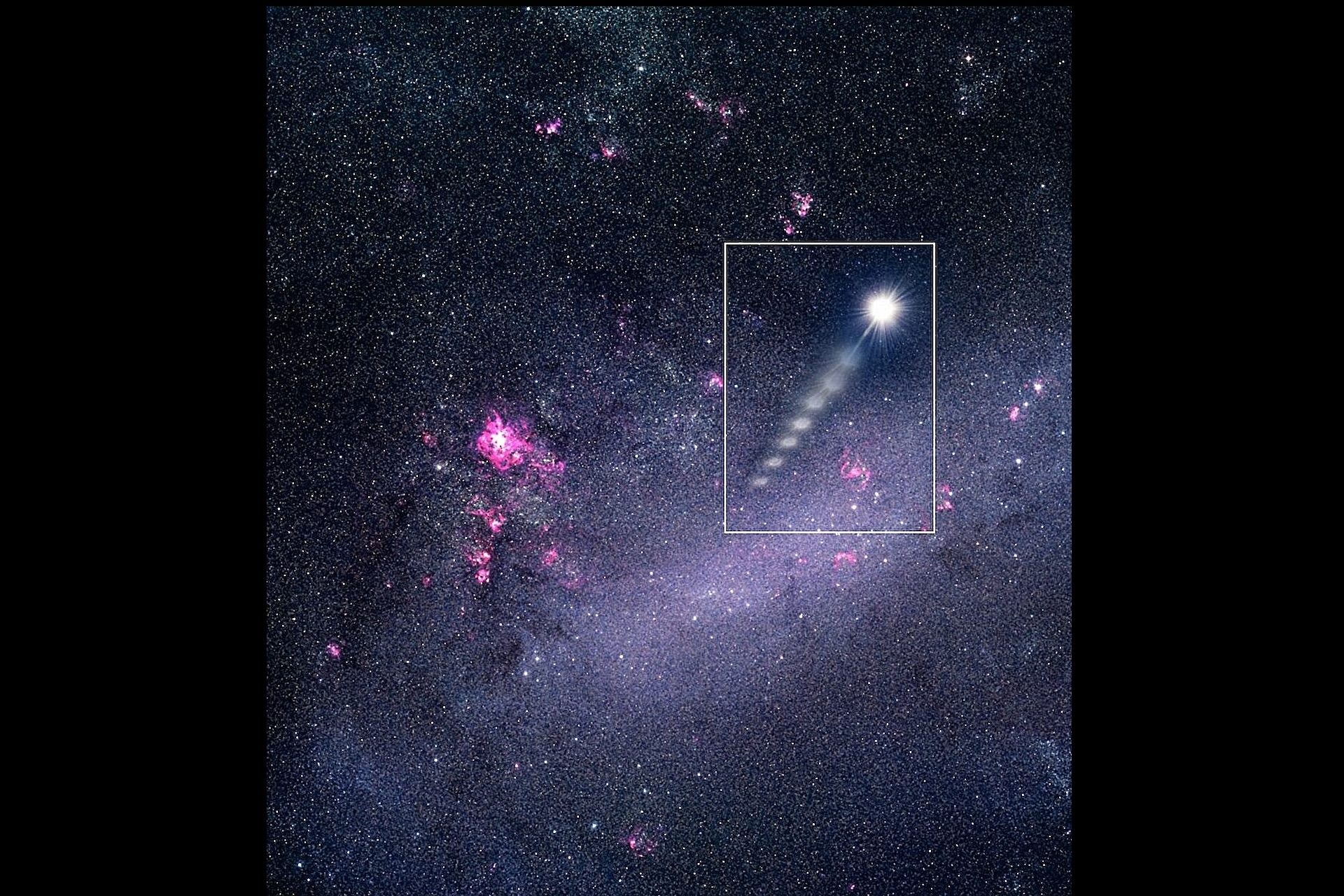

圖說:從星系中心噴出超高速恆星插圖

圖說:從星系中心噴出超高速恆星插圖

圖片來源:ESO

- 天文學家利用 DESI 和 Gaia 資料,尋找從星系中心(GC)被拋射出來的恆星,特別是速度較慢的恆星,以探索銀河系中心超大質量黑洞(Sgr A*)的合併歷史。

- 研究團隊過濾了速度和金屬量([Fe/H] ≳ 0)兩個引數,尋找在星系暈中具有高金屬量和低垂直角動量的恆星,這些特徵有助於識別從星系中心拋射出來的恆星。

- 目前沒有在銀河暈中發現來自 Sgr A* 合併的恆星,這一結果本身對於銀河中心特徵提供了重要資訊。

- 這項研究對於理解銀河中心超大質量黑洞的合併歷史和銀河的演化過程具有重要意義。

暗能量證據可能會激發一種新的宇宙模型 原文

- 研究團隊使用南極望遠鏡研究宇宙,釋出宇宙嬰兒期地圖(1/25天空),這些觀察加深了我們對暗能量本質和宇宙膨脹速度的理解。

- 當前宇宙學模型為 lambda-CDM 模型。如果宇宙只包含普通物質和暗物質,我們會預期宇宙中所有質的量的引力會減慢宇宙的膨脹。然而,1998 年天文學家測量到遙遠超新星的距離時發現,膨脹開始變得更快,而不是更慢。

- 科學家們引用暗能量 ,這是一種未知的東西,與物質不同,它幾乎像“反引力”一樣將宇宙推開,當今宇宙近70%由暗能量構成,雖然我們無法直接看到暗能量,但它決定了我們的宇宙如何膨脹及其最終命運。

- 南極望遠鏡是一臺10公尺長的望遠鏡,擁有16,000個探測毫米波長的探測器,位於南極洲的阿蒙森-斯科特南極站。

- 研究團隊收集了兩年多的資料,分析了這個覆蓋1/25天空的資料,以精確測量早期宇宙微波背景中物質分佈引起的溫度和偏振模式。

- 以往宇宙微波背景測量的標準是十多年前的普朗克衛星的資料,現今新的南極望遠鏡資料與來自阿塔卡馬宇宙學望遠鏡的資料相結合,提供一個新的標準。

系外行星宜居性統計分析發現了一個極具潛力的候選者 原文

- 研究團隊針對約 5700 顆已確認系外行星中的517顆進行統計分析,探索其適居性潛力。

- 利用八項關鍵指標(行星的半徑、溫度、照射通量、密度,恆星的溫度、半徑、質量及金屬量)進行交叉研究評估。

- 評估結果極佳候選者僅有3顆行星,即地球、Kepler 22 b及Kepler 538 b。

- Kepler 22 b與地球在溫度與光照量上頗為類似,為最具潛力候選者,將透過 JWST 等工具進行大氣成分觀測 。

- 研究指出目前發現的系外行星以大質量、短軌道為主,可能存在樣本選取偏差。

研究超新星遺跡SNR J0450.4−7050 原文

- 研究團隊使用澳洲平方公里陣列探路者(ASKAP)、南非 MeerKAT望遠鏡等觀測裝置,對大麥哲倫星系(LMC)中的超新星遺跡 SNR J0450.4−7050 進行多波段觀測,發現其規模遠超先前預期。

- 該超新星遺跡的實際尺寸為 489 × 264光年,大於先前估計的332 × 244光年,其內部呈現複雜的絲狀結構,具有明顯的內殼和外殼結構。

- 該遺跡具有異常高的電波亮度,並顯示出較平坦的非熱譜線特徵。

- 在氫α光譜中,觀測到明亮的外殼結構,顯示該遺跡主要由放射性衝擊波驅動。

- 研究指出該超新星遺跡可能是一個較老的、主要由放射性衝擊波主導的遺跡,其較高的衝擊壓縮比導致較平坦的非熱譜線特徵,並結合熱輻射一併發射。

- SNR J0450.4−7050異常的電波特徵和結構特徵為研究超新星遺跡的演化和衝擊波物理提供了新的視角。

太空生長的肌肉組織在微重力環境下快速衰老 原文

- 研究團隊為瞭解肌肉在微重力下的變化,取樣骨骼肌微組織並送往 ISS 國際太空站測試,微組織取自年輕、活躍的供體和年老、久坐不動的供體,除在微型實驗室中培養和監測外,還使用電刺激模擬運動。

- 微重力環境促成肌肉快速退化,年輕組織於太空中的收縮力與蛋白含量迅速下降,呈現加速的老化特徵。

- 年輕微組織在微重力下基因轉錄變動顯著,影響肌肉功能相關的細胞過程,但電刺激(模擬運動)能減緩部分退化變化。 模擬運動的電刺激技術可在太空中啟動肌肉收縮,具有預防微重力導致肌弱的潛力。

- 研究指出,太空中短時間(數週)可模擬地球上肌肉退化過程,有望縮短對肌少症的治療研究。

- 此研究可應用長期太空任務的肌力維護研究,也可延伸到地球上與肌肉退化相關的醫療應用。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-08T09:22:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。