雖然太空船能夠藉由恆星辨識方位,但要準確掌握其離開地球多遠、行經何處,通常仍需仰賴地面以電波進行精密追蹤。不過,NASA新視野號(New Horizons)任務團隊的成員利用這艘目前已距地超過88億公里的探測船,成功示範僅透過星野影像即可判定方向與位置的導航方法。

隨著太空船深入太空,從其所在位置所見的恆星位置會開始偏離地球所見的位置。一艘航行至銀河系深處的太空船可藉由這種因視差效應產生的偏移,來定位自己相對於鄰近恆星的位置。而新視野號已飛行至足夠遙遠的距離,得以首次真實示範星際導航的可行性。

自2006年發射以來,新視野號飛越冥王星與古柏帶天體Arrokoth,並將在未來十年間逐步脫離太陽系,進入星際空間。2020年,新視野號科學團隊同時從地球與太空中觀測並拍攝了鄰近恆星比鄰星(Proxima Centauri,距離地球4.2光年)與沃夫359(Wolf 359,距離7.86光年)周圍的星野。這項實驗生動呈現出新視野號從內太陽系飛往外太陽系時的視角變化。

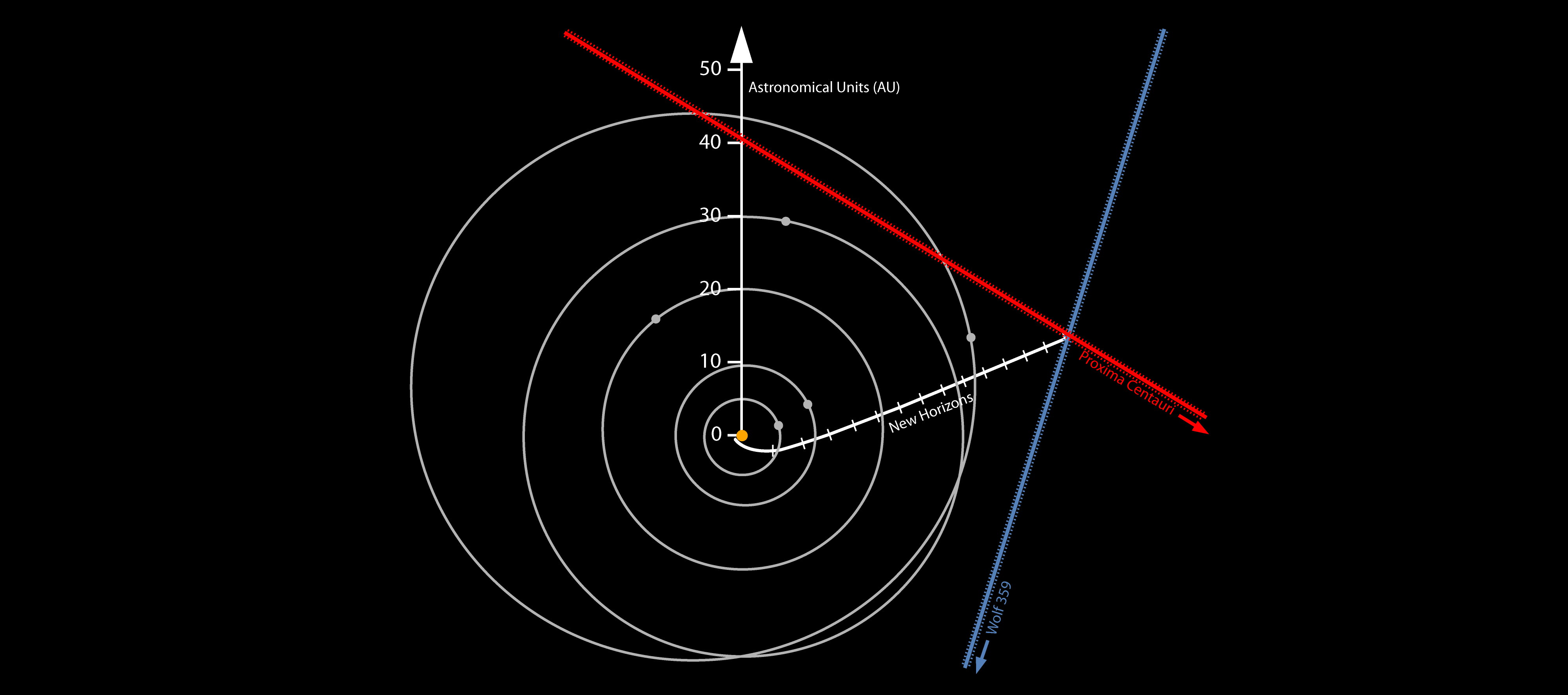

圖說:2020 年,新視野號科學團隊同時從新視野號與地球拍攝了鄰近恆星比鄰星周圍的星野影像。對這些影像中兩顆恆星精確位置的進一步分析,讓團隊成功推算出新視野號相對於鄰近恆星的三維空間位置。Credit: NASA/Johns Hopkins APL/SwRI

而針對2020年影像中兩顆恆星精確位置的更進一步分析,新視野號團隊成員及成功推算出新視野號相對於鄰近恆星的三維空間位置,精度達約660萬公里。本次星際導航示範的定位精度受限於長距離偵察相機(LORRI)的角解析度,該儀器原設計並非為高精度星位測量用途。根據星空影像估算的新視野號距離為地日距離的約47.1倍,與由深空網路(Deep Space Network, DSN)追蹤所得的46.9倍相差不大,其在天空中的方向誤差也僅略小於滿月大小的區域。未來若有搭載高解析導航相機的深空任務,使用相同技術應能大幅提升定位精度。

圖說:2020年4月23日,新視野號根據自身所拍攝的比鄰星與沃夫359星野影像,推算出的所在位置。

從新視野號所見,比鄰星與沃夫359的視位置相較於在地球所見的位置明顯偏移,這種現象源自於「視差效應」。新視野號所見的比鄰星位置,顯示它必定位於紅線上的某處;而沃夫359 所見的位置,則對應到藍線上的某點。這兩條線的「交會處」便指出了新視野號的估計位置。(實際上在三維空間中這兩條線並不真正相交,但彼此非常接近。)圖中的白線為新視野號自 2006 年發射以來,根據 NASA 深空網路(Deep Space Network, DSN)所追蹤的精確軌跡。軌道上的標記點表示自發射以來的年份。圖中亦標示出木星、土星、天王星、海王星與冥王星的軌道。距離單位為AU。Credit: NASA/Johns Hopkins APL/SwRI/Matthew Wallace

目前包括新視野號在內的多數行星際探測器,皆由NASA的深空網路負責追蹤,該系統由多座電波望遠鏡組成。科學家透過計算無線電訊號往返所需時間,能以極高精度計算探測器與地球間的距離。若同時由地球兩側的DNS進行觀測,亦可得知探測器的方向。新視野號這項開創性的導航實驗證明深空任務能利用搭載的成像系統自行導航,雖然這項技術尚不及NASA地面無線電追蹤的精度,但對於未來深入太陽系邊陲或前往星際空間的任務,將具有極高的實用價值。(編譯/王庭萱)

資料來源:New Horizons

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-07T10:35:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。