說到恆星形成的速率,並非所有星系都一樣。有些星系處於「熄滅」狀態,這意味著它們耗盡了恆星形成所需的原料,導致形成的新恆星非常少。有些星系如銀河系,則處於平均水準。但也有一些星系極為活躍,恆星形成速度非常快,因此被稱為星暴星系。

星暴星系會經歷明顯的恆星形成時期,每年可以形成數百甚至數千顆太陽質量的恆星。因此,它們極其明亮,在紅外線波段的亮度可達太陽數萬億倍。雪茄星系(M82)就是這些星暴星系之一,雖然由於塵埃的影響,它的極端亮度在可見光下並不明顯,但詹姆斯韋伯太空望遠鏡可以輕鬆地在紅外線下觀察到該星系的恆星形成。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡(JWST)利用其近紅外線相機(NIRCam)拍攝了這張M82星系的短波影像。其中一些明亮的點源是超級星團,其恆星數量可達10萬顆。天文學家利用這類影像中的資料來確定該星系的恆星形成率。圖片來源:NASA、ESA、CSA、STScI、A. Bolatto(UMD)

M82中的超級星團是此星系亮度增強的主要原因。某些超級星團擁有約10萬顆恆星,其中一些恆星的數量甚至比一些球狀星團還要多。星系需要充足的氣體才能成為星暴星系,而M82很可能透過與鄰近星系M81的引力互動作用獲得了氣體注入。這對星系大約花費1億年左右互相繞行一次。這些相互作用使M82變形為細長的雪茄形狀,並將M82外圍區域的氣體輸送到核心,為其恆星形成過程提供了原料。

天文學家對M82及其鄰居感興趣,因為它們就像一個觀察星系相互作用的實驗室。一篇2024年的論文利用多環芳烴(PAH)的輻射揭露了超新星爆發產生的複雜的細絲狀氣體和氣泡網路,同時也揭露了M82的星系外流。這些外流是星暴星系的另一個顯著特徵。

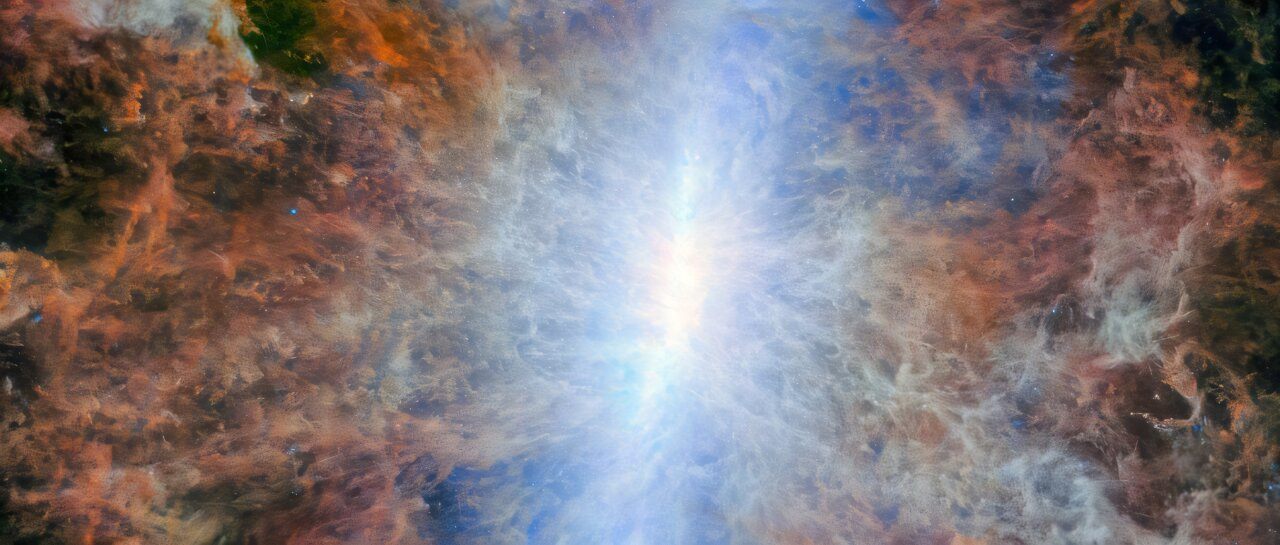

詹姆斯韋伯太空望遠鏡的影像也追蹤了多環芳烴 (PAH),它們顯示了M82星系的外流,也就是那些看起來像是從M82星系中心發出的細長的明亮條紋。多環芳烴對天文學家很重要,因為它們在中紅外線波段具有強烈的發射特性。它們與冷分子氣體密切相關,有助於追蹤氣體的運動。

詹姆斯韋伯太空望遠鏡的影像清楚顯示了來自星系中心的星系外流風。這些外流風是由大量大質量恆星的形成以及超新星爆炸所驅動的。圖片來源:ESA/Webb、NASA 和 CSA,A. Bolatto。授權:CC BY 4.0 INT

這些外流是因星系中的恆星形成活動所造成的。星暴活動產生了數千顆比太陽更熱、質量更大的恆星。這些恆星會產生強大的恆星風,驅散氣體。其中許多恆星會爆炸成為超新星,這也會驅散氣體。因此,星暴星系在其氣體供應消散之前,不會經歷超過1億年的極端恆星形成期。

然而,M82可能有所不同。由於未來與M81反覆發生引力相互作用,M82可能會經歷大量恆星形成和恆星熄滅的迴圈。天文學家認為這種情況在過去曾經發生過。估計在大約 6 億年前它曾經歷了一次星暴時期,而目前的星暴很可能是在大約 3,000 萬到 6,000 萬年前觸發的。

M82距離我們僅約1200萬光年,以星系來說算是距離我們相當近。因此,天文學家們十分關注這個星暴星系,已經利用哈伯和其他望遠鏡多次拍攝它的影像。M82在未來或許還會經歷更多星暴週期。但最終M82和M81會合併成一個星系。在遙遠的未來,這次合併很可能會引發一場大規模、混亂的星暴事件。最終,這場事件也會逐漸平息,最終形成的巨大星系將進入平靜狀態。(編譯/王彥翔)

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-06T16:30:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。