- 重新分析刻卜勒資料發現 KOI-134 系統中有兩顆行星

- X射線雙星SXP31.0中偵測到準週期振盪

- 哈伯觀測讓「失蹤」的球狀星團閃耀

- 史上第三個被證實的星際天體穿越太陽系(更新)

- 新視野號首次成功進行深空恆星導航測試

重新分析刻卜勒資料發現 KOI-134 系統中有兩顆行星 原文

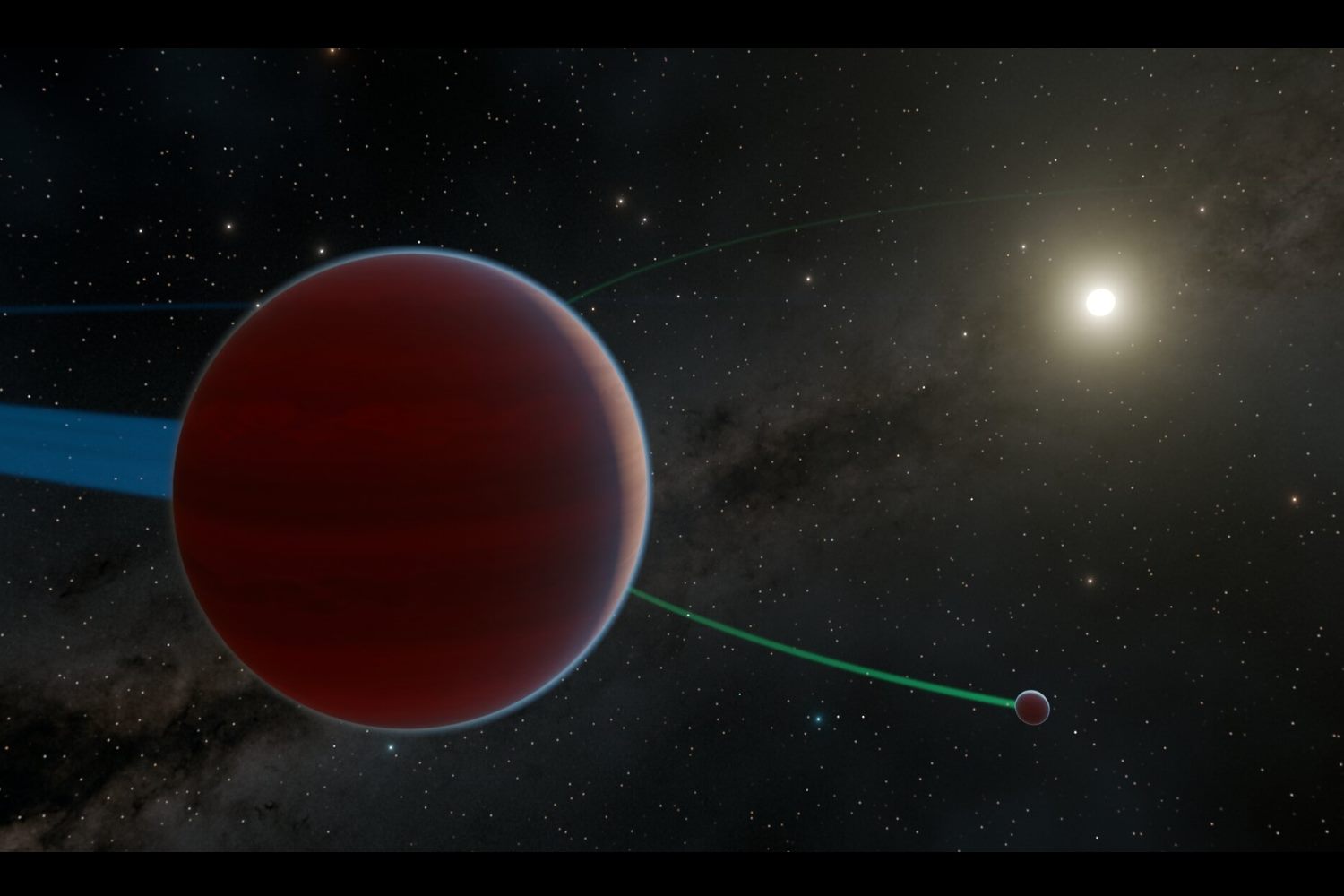

圖說:藝術家概念展示了KOI-134系統

圖說:藝術家概念展示了KOI-134系統

圖片來源: NASA / JPL-Caltech / K. Miller (Caltech/IPAC)

- 對刻卜勒舊資料的新調查顯示,一個曾經被認為沒有行星的行星系統實際上有兩顆行星,它們以獨特的方式在兩個不同的軌道平面上繞著恆星執行,其中一顆行星的凌日時間差異顯著,這是首次發現此類系統。

- KOI-134 b行星被確認為一顆溫暖木星,這顆行星此前未能確認的原因是它經歷了所謂的凌日時間變化(TTV),行星受到另一顆行星引力的推拉,導致行星凌日的時間會「提前」或「晚」多達 20 小時,由於這個變化如此顯著,這顆行星在最初的觀測中未能被證實。

- 此次發現還揭示了另一顆行星KOI-134 c,KOI-134 c是一顆比土星略小、距離其恆星更近的行星,其大小比KOI-134 b略小。

- KOI-134 c 先前未能被觀測到,因為它的軌道平面與 KOI-134 b 不同,且軌道傾斜,導致其無法凌星。這兩顆行星的軌道平面彼此相差約 15 度。

- 這兩顆行星之間存在著2比1的共振,KOI-134 b 的軌道週期約為 67 天,是KOI-134 c的公轉週期為 33-34 天。

- 這是首個已確認擁有「行星傾斜晃動」與共振組合的系統。

X射線雙星SXP31.0中偵測到準週期振盪 原文

- SXP31.0(正式名稱 XTE J0111.2−7317)是位於小麥哲倫雲的 Be/X 射線雙星系統,由一顆脈衝星與 B0.5–1Ve 型恆星組成,週期約 90.5 天 。

- 研究團隊對 SXP31.0 進行全頻段時序與能譜分析,觀測發現,它爆發時的光度異常明亮,使它成為研究高速率吸積的目標。

- 該系統爆發時亮度達到約 2.5 × 1038 erg/s,已典型中子星的愛丁頓極限,是 BeXRB 中極亮的事件。

- 觀測中成功偵測到頻率約為 0.8 mHz之 QPO,成為第四個被確認呈現毫赫低頻週期振盪的超愛丁頓極限脈衝星。

- QPO這類振盪被認為是由吸積盤與磁氣層互動作用引起,研究團隊指出,該 QPO 是瞬態性,在特定亮度下才會出現,高於或低於此亮度則不會被觀察到。

哈伯觀測讓「失蹤」的球狀星團閃耀 原文

- 哈伯太空望遠鏡首次對銀河系中先前未充分觀察的球狀星團 ESO 591 12(又稱 Palomar 8)進行高解析度成像,揭示大量紅藍恆星清晰分佈 。

- 影像中散佈的紅星與藍星顯示出不同溫度,紅色恆星為較冷、藍色為較熱,呈現星團內恆星多樣性 。

- 此影像屬於 “Hubble Missing Globular Clusters Survey”,該計畫共選定 34 個不在先前觀測名單中的球狀星團,目的是補全銀河系所有球團的年齡與距離資料。

- 透過解析恆星色–光譜圖,可以精確推估這些球團之年齡、距離及組成,進一步重建銀河早期階段的形成本質 。

- 哈伯太空望遠鏡的高解析成像能力,使得在地面望遠鏡無法辨識的密集星團中能清楚分離單顆恆星,對研究球狀星團結構與進化至關重要。

史上第三個被證實的星際天體穿越太陽系(更新) 原文

- 發現第三個星際來客:天文學家在2025年7月2日確認一顆名為 3I/ATLAS(原名 A11pl3Z)的天體正以超高速透過太陽系,是繼 ‘Oumuamua(2017)與 2I/Borisov(2019)後第三個被確認的星際天體。

- 3I/ATLAS 顯現模糊的氣體雲(彗髮)與短尾,顯示其呈現彗星狀,主要由冰組成 。

- 該天體速度約 60 km/s,軌道為雙曲線型,不受太陽引力束縛,顯示來自恆星之外。

- 尺寸估計直徑介於 10–20 km,可能比先前發現的星際彗星更大。

- 目前距離地球約 1.6 AU,對地球不具威脅性,預計將於10月29日到達其最近點(近日點),隨著該物體接近太陽,其亮度將不斷提升,並在引力作用下略微彎曲,

- 3I/ATLAS 是第3個被確認的星際天體,具明顯彗星特徵和超高速超逃逸軌道,其巨大尺寸與即將靠近太陽的路徑使其成為天文學研究的焦點,提供了獨一無二的機會深入探索星際來客的本質。

新視野號首次成功進行深空恆星導航測試 原文

- 美國太空總署新視野號太空船在穿越距離地球4.38億英里的柯伊伯帶時,一個研究團隊利用這個探測器進行前所未有的深空恆星導航實驗.。

- 研究人員利用太空船在星際飛行時的有利位置,對我們最近的兩顆恆星鄰居—距離地球 4.2 光年的比鄰星和距離地球 7.86 光年的沃爾夫359進行成像。

- 利用這兩顆恆星的位置,並參考太陽系附近區域的三維模型,研究團隊計算出了太空船相對於附近恆星的位置,精度約為640萬公里。.

- 新視野號的主要任務是研究矮行星冥王星及其最大的衛星卡戎,它拍攝了這些冰冷世界的令人驚嘆的首批影象,並擴充套件了我們對它們的地質、成分和稀薄大氣的瞭解。

- 目前,新視野號正處於其延長的任務中,它將繼續研究日球層,並有望在未來幾年內穿越星際空間邊界的「終端震波」(termination shock)。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-05T11:40:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。