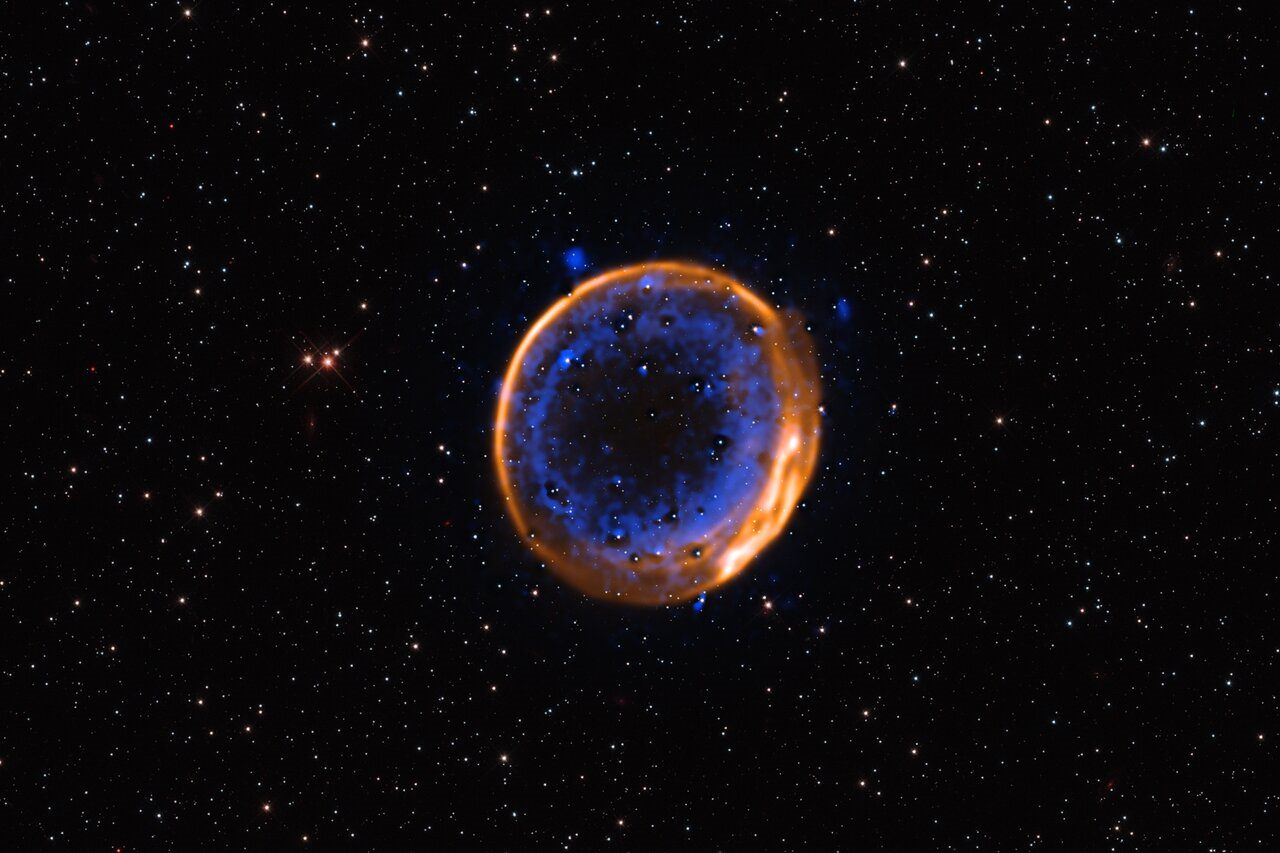

天文學家首次在觀測中發現證據,證實一顆 Ia 型超新星是由「雙重爆炸」機制產生:白矮星在尚未達到臨界質量的情況下,先由表層的氦引發第一次爆炸,再觸發核心的第二次爆炸。這項成果來自對超新星殘骸 SNR 0509-67.5 的研究,天文學家在其中發現的結構證實恆星曾遭遇兩次爆炸,最終走向終結。這項研究為宇宙中最重要的爆炸事件之一帶來了新的理解。

Ia 型超新星是源自雙星系統中的白矮星爆炸事件。當白矮星從伴星吸積足夠物質、達到所謂「錢卓極限」(Chandrasekhar limit)時,便會發生劇烈的熱核爆炸(thermonuclear explosion),產生穩定且明亮的超新星光度。由於這類爆炸具有可預測的標準光度,因此成為測量宇宙距離與研究膨脹歷史的重要工具。不過,觸發這類超新星的精確機制至今仍有許多未解之謎。

例如,許多模擬研究顯示,至少有些 Ia 型超新星可能源自於尚未達到臨界質量就發生的「雙重爆炸」機制。在這一模型中,白矮星表面首先積聚一層由吸積而來的氦,當氦層變得不穩定時會率先引爆,產生一道向內傳遞的衝擊波,進而觸發核心的第二次爆炸,造成整體超新星事件。過去尚未有明確的觀測證據支援這一理論。

此次研究利用歐洲南方天文臺的特大望遠鏡(VLT),觀測位於大麥哲倫星系內數百年前的超新星遺跡 SNR 0509-67.5,天文學家在其中偵測到兩層明顯的鈣元素殼層,正是雙重爆炸所留下的指紋。這是首次在觀測中清楚辨識出這種結構,證實雙重爆炸機制確實存在,也顯示白矮星可在未達臨界質量前即發生爆炸。這一成果有助於我們理解 Ia 型超新星的形成多樣性,並進一步提升對宇宙距離測量與重元素起源的掌握。

圖說:這是由歐洲南方天文臺特大望遠鏡(VLT)拍攝的超新星殘骸 SNR 0509-67.5 影像,呈現出數百年前一顆恆星在「雙重爆炸」後所遺留的膨脹殘跡,是恆星以兩次爆炸結束生命的首張影像證據。影像中不同化學元素以不同顏色顯示:藍色為鈣,分佈成兩層同心殼層,是雙重爆炸的典型特徵;橘色則為氫(Hα)發射線。Credit: ESO/P. Das et al. Background stars (Hubble): K. Noll et al.

Ia 型超新星是理解宇宙結構與演化的關鍵之一。它們爆炸時的光度表現高度一致,使得天文學家能以之作為「宇宙量尺」,測量遙遠星系的距離。正是藉由這項特性,科學家發現了宇宙正在加速膨脹的現象,並因此獲得 2011 年的諾貝爾物理學獎。釐清其爆炸機制,有助於進一步提升我們使用它們進行宇宙學測量的精確性。此次發現的雙重爆炸證據不僅解開一項長年未明的理論問題,觀測上也呈現了層層分明、極具美感的結構景觀,讓我們得以一窺這類壯觀宇宙爆炸的內部運作。(編譯 / 段皓元)

資料來源:ESO

相關影片:

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-05T09:58:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。