- 天文學家發現第三個來自星際的天體

- 露西號任務提供了小行星Donaldjohanson的全景檢視

- 土衛六是研究系外行星大氣的標準

- ALMA 揭示宇宙早期星系的隱藏結構

- 美國太空總署的任務有助於預測太陽風暴的嚴重程度

天文學家發現第三個來自星際的天體 原文

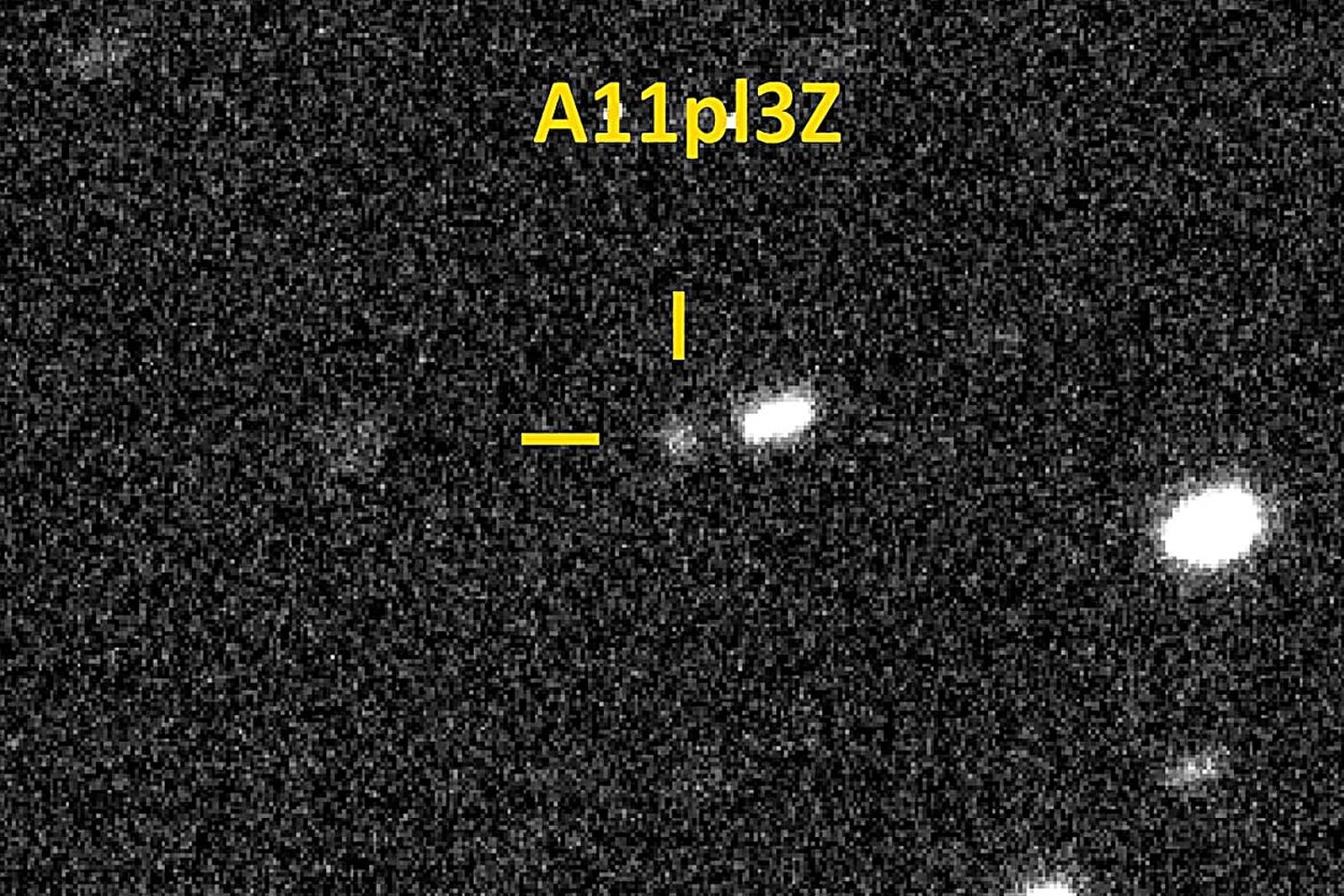

圖說:新的星際候選天體 A11pl3Z

圖說:新的星際候選天體 A11pl3Z

圖片來源: Filipp Romanov.

- 銀河系來客登場,2025年7月1日由智利ATLAS巡天系統發現,以「A11pl3Z」為臨時編號,其高偏心率(約6.0)證實為第三顆進入太陽系的星際天體,視星等約18,接近銀河平面 。

- 目前速度約60 km/s,預計於2025年10月29日達近日點(約1.35 AU),並於10月3日接近火星(約0.2 AU),但對地球無撞擊威脅。

- 估計直徑約10–20公里,是迄今最大星際來客。尚未觀測到明顯彗星活動跡象,外觀模糊,可能有氣體包裹或短尾巴,使其更傾向彗星性質 。

- 由於仍在進入太陽系階段,科學家可利用如韋伯太空望遠鏡和智利Rubin天文臺等尖端儀器進一步分析其形狀、組成與旋轉 。

- 在已確認的3顆星際天體中,這顆為首例進入時被捕捉的樣本,其發現強化了星際物體頻繁掠過太陽系的推測,未來Rubin望遠鏡有望每年發現更多這類藏匿訪客。

露西號任務提供了小行星Donaldjohanson的全景檢視 原文

- 2025年4月20日,NASA Lucy探測器的L’LORRI相機從約2,700公里外捕捉到主小行星「Donaldjohanson」的最高解析全貌影像,影像中最小可辨特徵約為40米,為一張完整小行星影像。

- 從立體影像可見Donaldjohanson呈長而不規則的接觸雙體,由兩個部分連線,兼具窄頸結構。

- 這次飛越被視為對即將探察木星特洛伊小行星的預演,顯示探測器效能已達到預期水準。

- 目前Lucy正在小行星帶中以每小時約50,000公里的速度航行,進入較冷暗的外太陽系區域,並保持良好狀態。

- Lucy任務將於2027年8月飛越特洛伊小行星Eurybates及其衛星,並在15個月內依序探測至少六顆木星特洛伊族群小行星。

土衛六是研究系外行星大氣的標準 原文

- 卡西尼-惠更斯任務(2004–2017)的 VIMS 儀器以太陽掩星法觀測土衛六(Titan),獲得大量其大氣光譜資料,揭示其大氣主要由氮氣(約95%)與甲烷(約5%)組成,並含微量碳氫化合物等有機分子。

- 土衛六展現甲烷的雲降與湖泊蒸發迴圈,類比地球的水迴圈,提供研究系外行星大氣動力的珍貴範例,可作為系外行星大氣特徵校準。

- 藉助已知成分和光譜,研究團隊模擬以 Titanic 資料為範本,分析模型在檢測大氣成分時可能遇到的誤判與敏感度問題。

- 隨新一代觀測儀如韋伯太空望遠鏡(JWST)、羅曼望遠鏡及大型地面望遠鏡(ELT、GMT、TMT)上線,Titan 成為理想校準「模型與資料匹配」的實體樣本。

ALMA 揭示宇宙早期星系的隱藏結構 原文

- ALMA 的大型專案計畫 CRISTAL([C II] Resolved ISM in STar-forming galaxies with ALMA)觀測 39 顆早期星系,鎖定宇宙大霹靂後約10億年的星系,結合JWST與HST的紅外與可見光影像,建立冷氣體、塵埃與恆星形成的三維圖譜。

- 多數星系呈現數千光年尺度的巨大恆星形成團塊 (clumps),揭示早期星系以分散群聚組成,而非均質盤面。

- 部分星系顯示出旋轉動態,顯示早期就有類似盤面與旋臂的結構,可能為現今螺旋星系的前身。

- ALMA 探測到的 [C II] 雲團常遠超出可見恆星範圍,代表存在龐大冷氣體盤,可能是恆星形成燃料,亦有可能被恆星風吹散。

- 研究兩個星系 CRISTAL-13及CRISTAL-10,CRISTAL 13星系具有大量塵埃遮蔽恆星光,僅在毫米波段可見。而CRISTAL 10星系的的電離碳排放異常微弱(相對於其紅外亮度),顯示其星系介質條件異於常態。

- 這是首次對代表性早期星系做系統性冷氣體與塵埃掃描,揭示早期星系如何由團塊漸進發展成旋轉盤,為理解星系演化與恆星生成提供新視角。

美國太空總署的任務有助於預測太陽風暴的嚴重程度 原文

- 2023年4月23日,一次原本預期影響不大的日冕物質拋射(CME)引發強烈地磁風暴,在美國德州南部等地出現極光。

- 科學家利用5個NASA太陽物理探測器追蹤CME的演變,發現其源區附近的日冕洞釋放強烈太陽風,像“氣流”一樣推動CME,改變其運動方向與旋轉,最終使CME磁場和地球磁場反向對齊,導致能量大量注入地球,造成強烈風暴 。

- GOLD衛星同步監測到太陽風暴期間地球中熱層氣溫升高,但太陽風暴結束後,該區域溫度約466–527°C (比風暴前低約50–110°C),為首次觀測到全球性熱層冷卻,影響衛星軌道拖曳 。

- 此外,2024年5月發生有史以來最強風暴之一,NASA的STEREO偵測CME磁場結構,提供更早預警機會。

- 該項系列研究刊登於《Astrophysical Journal》和《JGR Space Physics》,並顯示未來預測強風暴不再僅看CME速度與閃焰強度,也需考慮CME的方向、旋轉與周遭太陽風環境。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-04T10:50:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。