- 韋伯測量子彈星系團質量並繪製暗物質分佈圖

- 天文學家觀看宇宙的縮時電影

- 科學家們透過觀察黑洞來瞭解我們在宇宙中的位置

- 強大的磁鐵可以用於高頻引力波的探測

- 前往賽德娜小行星的推進系統研究方案

韋伯測量子彈星系團質量並繪製暗物質分佈圖 原文

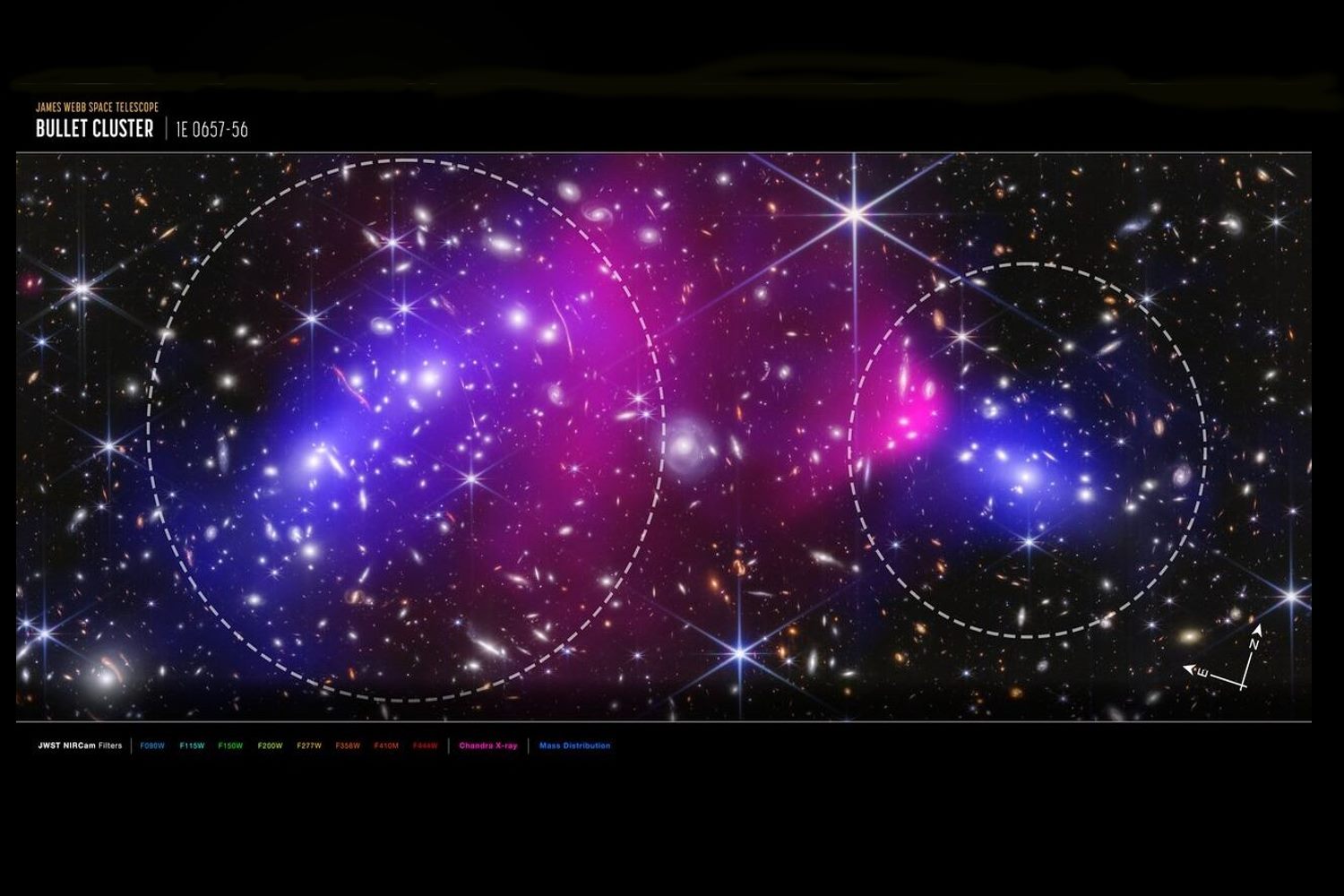

圖說:Bullet Cluster

圖說:Bullet Cluster

圖片來源:Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, CXC

- 子彈星系團(Bullet Cluster)位於距離地球 38 億光年遠的船底座,NASA的韋伯太空望遠鏡對其進行了高解析度成像,子彈星系團由兩個巨大星系團碰撞形成,是研究暗物質的重要物件。

- 研究利用JWST的強大紅外觀測能力,透過引力透鏡效應分析,精確測量子彈星系團的質量分佈,顯示暗物質與可見星系的對應關係。

- JWST捕捉到比以往更多的極暗、遙遠星系,這些星系因星系團的引力透鏡效應而被放大,顯示宇宙早期的星系形態。

- 此次觀測不僅精進對子彈星系團質量與暗物質分佈的理解,還為宇宙大尺度結構的形成提供新見解。

- 觀測顯示暗物質未與氣體分離,也未拖曳星系,暗示其不具明顯自我互動特性 。

- 質量影象顯示左側星系團出現非對稱拉長結構,暗示之前曾有多次碰撞事件。

- 未來將結合Nancy Grace Roman望遠鏡觀測,進一步重建整個星系團合併史。

天文學家觀看宇宙的縮時電影 原文

- 魯賓天文臺(Rubin Observatory)的時空遺跡巡天(Legacy Survey of Space and Time, LSST)任務將在未來十年內揭示宇宙的秘密,建立我們宇宙的超寬超高畫質的縮時記錄。

- 天文學家和軟體開發人員準備分析 PB 級資料所需的硬體和軟體,以增強我們對宇宙的理解。

- 在接下來的 10 年裡,Rubin 將使用 LSST 相機和西蒙尼巡天望遠鏡(Simonyi Survey Telescope)進行 LSST任務,透過對天空進行 10 年的反覆掃描,預計將積累多達 500 PB 的資料,在管理和處理這些資料方面,英國將擁有三個國際資料設施之一。

- 研究團隊將對超過 10 億個星系的觀測,魯賓將成為我們理解暗物質和暗能量的基石,這是人類目前面臨的兩個最大的謎團。

- 魯賓天文臺將使用LSST相機和西蒙尼巡天望遠鏡進行LSST任務觀測,將獲得一系列寶貴的發現,包括小行星和彗星、脈動恆星以及超新星爆發等,正式科學觀測將於2025年底啟動。

科學家們透過觀察黑洞來瞭解我們在宇宙中的位置 原文

- 精確測量地球位置對於導航、通訊和地球觀測衛星至關重要。

- 精確的衛星定位依賴於所謂的「全球大地測量供應鏈 」(global geodesy supply chain),該供應鏈首先要建立一個可靠的參考框架,作為所有其他測量的基礎。

- 使用大地測量學進行這些測量取決於跟蹤遙遠星系中黑洞的位置,科學家們需要使用特定的頻道來跟蹤這些黑洞。

- 測量參考系統的最佳錨點是遙遠星系中心的黑洞 ,它們在吞噬恆星和氣體時會噴出輻射噴流。

- 這些黑洞是我們所知道最遙遠、最穩定的天體。使用超長基線干涉測量的技術,可以使用電波望遠鏡網路來鎖定黑洞訊號。

- 電波望遠鏡能探測來自黑洞的無線電波 ,無線電波可以穿過大氣層,我們可以全天候接收它們。

- 近年人為電磁輻射大幅增加(如Wi-Fi 、行動電話、衛星網路等服務),大量的電波訊號使得大地測量天文臺更難偵測到黑洞發出非常微弱的訊號。

強大的磁鐵可以用於高頻引力波的探測 原文

- 發表在 《物理評論快報》上的新研究表明,用於暗物質探測實驗的超導磁體可以用作高精度引力波探測器。

- 研究指出,超導磁鐵(DC magnets)能像韋伯桿(Weber)棒一樣,用於偵測高頻率的重力波(kilohertz 到 megahertz 頻段)。

- 重力波透過超導磁鐵時,會引起結構微小振動,使磁場產生高頻交變成份,進而透過感應線圈與超導量子干涉儀(SQUID)偵測這些磁場變化,測量與重力波共振的磁性Weber 效應。

- 相比傳統金屬Weber棒,磁性方案省略機械轉電磁訊號的複雜步驟,降低幹擾,並具備廣頻帶(kHz 至 MHz)敏感度。 研究推估,這些超導磁鐵在 kHz 以上的頻率上比 LIGO 更敏感,從而開闢一個全新的探測視窗。

- 這項創新的磁性 Weber 棒構思,將超導磁鐵與重力波偵測結合,可能於高頻範圍開創全新的宇宙觀測領域,並深化暗物質與重力波的交叉探索。

前往賽德娜小行星的推進系統研究方案 原文

- 賽德娜小行星(Sedna) 是位於太陽系邊緣(超過冥王星)的遙遠紅色矮行星,公轉週期約11,000多年,將於2075–2076年到達近日點(此時距太陽約 76 AU),它的表面是太陽系天體中最紅的天體之一,這表明存在複雜的化學成分。

- Sedna 不止另一塊遙遠的岩石。它是一類新的軌道天體-類賽德娜天體(sednoids),它的極端軌道表明它可能是 歐特雲內部第一個已知的成員。

- 科學家們正在提出一項新任務,研究新的推進技術到達這個遙遠的世界。

- 研究提出兩種先進推進科技,直接融合推進器(Direct Fusion Drive, DFD)及熱脫附助力太陽帆(Advanced solar sailing with thermal desorption透過加熱釋放吸附分子提供推力)。

- 研究推估,太陽帆搭配木星重力助推效應,可在約7年內完成飛越Sedna,但只適用於飛越任務。

- 若使用DFD技術, 雖需約10年抵達,但能提供「進入軌道」的可能,允許對 Sedna 進行長期觀測。

- 兩種推進方案各有利弊,前往Sedna使用新的太陽帆技術所需時間較短、經濟但觀測時間短,DFD技術雖需更久才能到達Sedna,但能更深入探測Sedna。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-02T09:09:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。