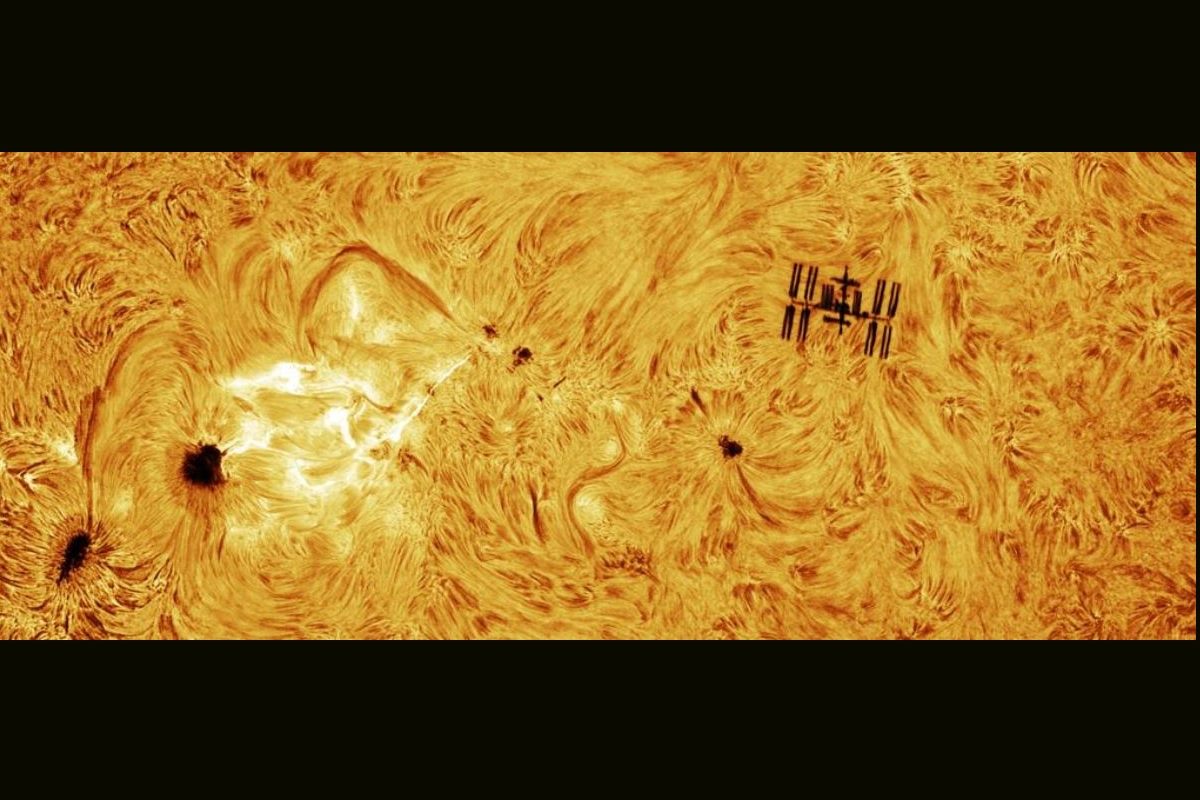

- 太陽閃焰與國際太空站同框照片

- 活躍星系 UGC 11397

- 閃閃發光的仙女座星系

- NASA 公民科學家發現新的食雙星

- 歐洲太空總署的 LISA 任務開始建設

太陽閃焰與國際太空站同框照片 原文

圖說:太陽閃焰和國際太空站

圖說:太陽閃焰和國際太空站

圖片來源:Andrew McCarthy/X

- 美國亞利桑那州的一位天文攝影師 Andrew McCarthy,在索諾蘭沙漠(Sonoran Desert)試圖捕捉國際空間站淩日時,剛好拍到到太陽閃焰(solar flare)爆發時國際太空站(ISS)透過的畫面。

- 國際太空站沒有受到閃焰的威脅,太空站在約 400 公里的高度繞地球執行,閃焰發生時,它離太陽很遠,太陽閃焰會增加太空人所受到的輻射 ,並可能對電子系統構成威脅 ,但它們通常不會發生事故。

- McCarthy 使用了多臺望遠鏡拍攝這張照片,並將這張影象命名為卡爾達舍夫之夢,卡爾達肖夫(Nikolai Kardashev)為蘇聯天文學家尼古拉·卡爾達肖夫 ,他提出了衡量技術進步的卡爾達肖夫量表。

活躍星系 UGC 11397 原文

- NASA/ESA 哈伯太空望遠鏡拍攝了距離我們2.5 億光年、位於天琴座的螺旋星系 UGC 11397。乍一看UGC 11397 似乎是一個普通的螺旋星系,它有兩個旋臂及黑暗團塊般的塵埃雲。

- UGC 11397 與典型螺旋星系的不同之處在於它的中心有一個超大質量黑洞,質量是太陽質量的1.74億倍。當黑洞從其附近誘捕氣體、塵埃甚至整顆恆星時,被黑洞捕獲的物質會發出從伽馬射線到無線電波的光,並且在沒有預警的情況下變亮和變暗。

- 在一些星系中,厚厚的塵埃雲在光學下隱藏了大部分這種高能活動,但UGC 11397 積極增長的黑洞發射出明亮的 X 射線(可以穿透周圍塵埃的高能光)而顯露出來,天文學家將其歸類為Seyfert Ⅱ型星系,表示UGC 11397為活躍星系,其中心區域被甜甜圈狀的塵埃和氣體雲所遮蔽。

- 使用哈伯望遠鏡,研究人員將研究數百個與 UGC 11397 類似的星系,這些星系與 UGC 11397 一樣,隱藏著一個質量不斷增加的超大質量黑洞,這些觀測研究將瞭解黑洞在宇宙歷史的早期是如何形成的。

閃閃發光的仙女座星系 原文

- NASA 公佈了一張壯麗的仙女座星系(M31)影像,由哈伯太空望遠鏡拍攝,呈現出如寶石般閃爍的星海。

- 這張影像是哈伯觀測計畫的一部分,使用紫外線、可見光與近紅外光拍攝,解析度極高。

- M31 是距離銀河系最近的漩渦星系,距離約250萬光年,預計數十億年後將與銀河系碰撞。

- 此影像有助於科學家研究不同年齡、成分與質量的恆星,瞭解星系的演化歷史。

- NASA 稱這張照片為「仙女座的珠寶盒」,不僅具科學價值,也展現宇宙的驚人美麗。

NASA 公民科學家發現新的食雙星 原文

- NASA發布一篇新論文,來自食雙星巡查公民科學計畫(Eclipsing Binary Patrol citizen science project ),共整理出10,001 對食雙星系統,其中7,936 對為最新發現,其餘為已知系統但更新了食變時間與引數。

- 食雙星是指兩顆星互相繞轉,彼此互掩時會造成亮度下降,適合用於檢測食雙星的物理行為與搜尋系外行星。

- 研究團隊檢查了來自 NASA 凌日系外行星勘測衛星(TESS)的資料,他們使用了兩階段將人工智慧與人類專業知識的判斷相結合。首先,利用機器學習方法有效地篩選了TESS 觀察到的數億個目標,確定了數十萬個有可能的候選目標。然後人類仔細檢查並最後確認。

- 此研究凸顯公民科學與 AI 結合的效益,推進恆星物理研究並助力行星搜尋,彰顯全民協力在天文領域中的關鍵貢獻。

歐洲太空總署的 LISA 任務開始建設 原文

- 在 2025年6月的巴黎國際航展上,歐洲太空總署(ESA)與德國 OHB System AG 正式簽署合約,啟動 LISA任務的建造階段。

- LISA 是首個太空重力波觀測站,將由三顆飛行器組成,排列成邊長250萬公里的等邊三角形,沿地球軌道圍繞太陽飛行,透過雷射干涉追蹤測量太空的極微距離變化。

- 任務將捕捉到來自巨型黑洞合併、緊密雙星、早期宇宙階段等低頻重力波,這些訊號地面望遠鏡難以偵測。

- LISA可探究超大質量黑洞成長與銀河演化歷程、測試廣義相對論極限、探索宇宙擴張速率,並將揭示「暗宇宙」中的神秘現象。

- 三顆飛行器上的實心金鉑立方體(質量測試體)會在極微重力波經過時擺動,使用雷射干涉技術測量距離變化,靈敏度高達十億分之一毫米。

- LISA任務的建造由 OHB System AG 領軍,法國 Thales Alenia Space 協作,多個 ESA 成員國與 NASA 提供精密子系統與儀器支援。

- LISA任務預計於 2035 年搭乘 Ariane 6 火箭升空,該任務顯示 ESA 在太空重力波天文學上的重大里程碑,預計將為人類探索宇宙提供全新觀測視角與科學洞見。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-07-01T09:39:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。