- 探測天王星衛星上海洋的任務策略

- 透過霍金輻射探測原始黑洞的新方法

- 冥王星最大衛星卡戎上的冰火山

- “迷你光暈”的發現表明瞭早期宇宙是如何形成的

- 韋伯望遠鏡深入研究盤狀星系的結構起源

探測天王星衛星上海洋的任務策略 原文

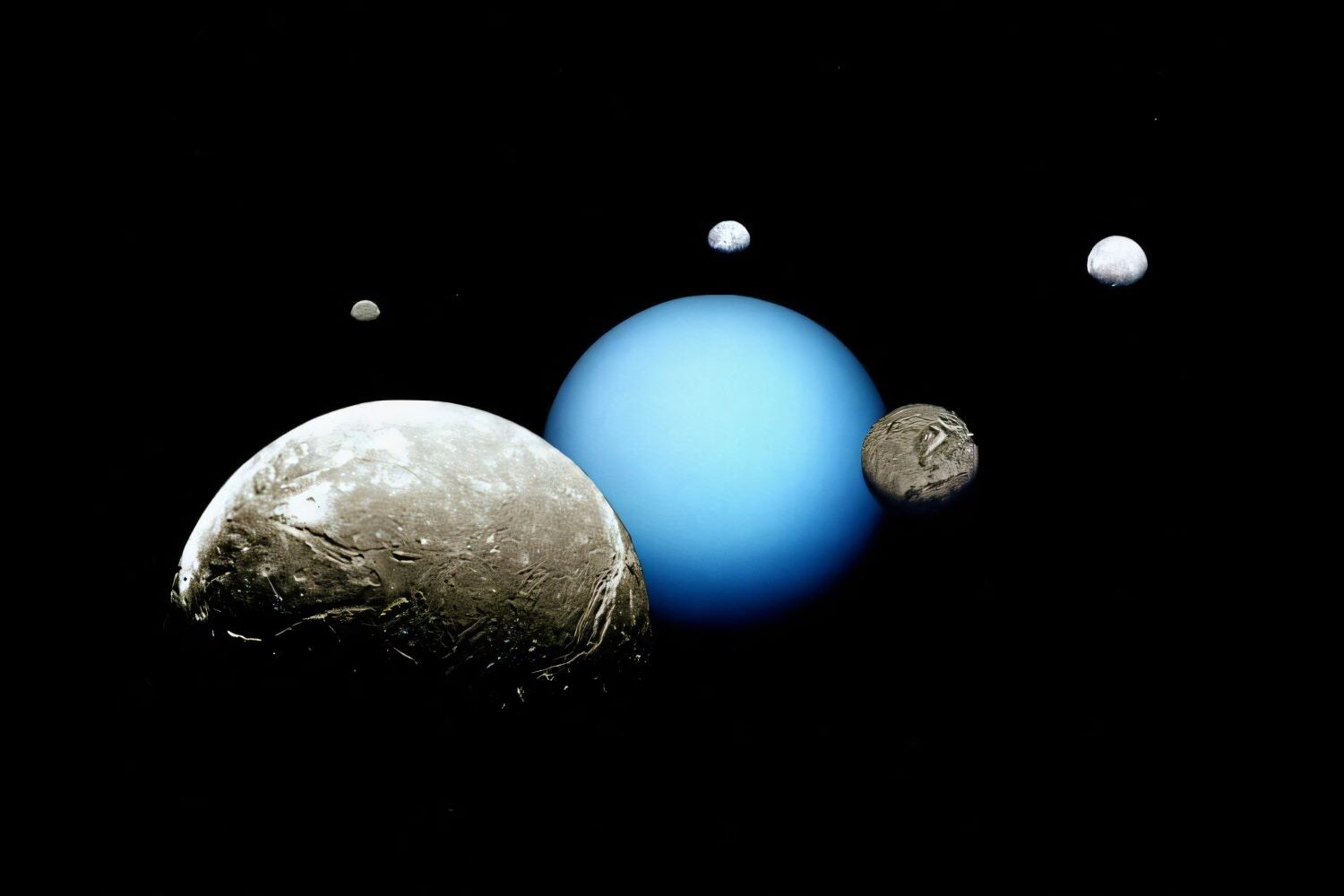

圖說:天王星及其 5 顆最大的衛星

圖說:天王星及其 5 顆最大的衛星

圖片來源:NASA/JPL

- Uranus Orbiter and Probe(UOP)目前為 2023–2032 年度行星科學十年規畫中最高優先順序任務,計畫2030年代發射,2040年代進入天王星系統,裝載包括無線電探測裝置、磁場探測裝置及紅外成像等儀器。

- 利用 NASA JPL 整合五大天王星衛星(Ariel、Umbriel、Titania、Oberon、Miranda)內部結構模型,以及擬議中的 UOP任務的重力與電波科學(Gravity \& Radio Science, GRS)探測能力,評估飛越任務中偵測衛星地下海洋的可行性。

- 透過觀測衛星在軌道上的擺動,來判斷是否存在液態海洋,搭配無線電波與光學資料進行分析。

- 除了無線電科學實驗外,UOP 目前還計劃攜帶一套旨在研究天王星磁場、高能粒子、電漿體、紅外光以及傳統成像相機的儀器。此外,UOP 目前計劃攜帶一個大氣探測器,旨在對天王星的大氣進行取樣,以更深入地瞭解其結構和成分。

透過霍金輻射探測原始黑洞的新方法 原文

- 新研究提出一種偵測原初黑洞(Primordial Black Holes,PBHs)的方法,透過觀測它們經過太陽系時所產生的霍金輻射(Hawking radiation)中的正電子訊號,可能找到暗物質的重要線索。

- 依霍金理論,黑洞會發射與其質量成反比的輻射,質量越小輻射越強。研究指出若有質量約10¹⁷–10²³克(行星級質量)的PBHs穿越太陽系,會產生可檢測的正電子突波。

- 國際太空站上的阿爾法磁譜儀(AMS)可即時測量正電子,研究模擬估計可觀測到PBH經過事件,具有可行性。

冥王星最大衛星卡戎上的冰火山 原文

- 一項研究探討冥王星最大衛星卡戎(Charon)是否曾出現冰火山活動及地表重塑現象。

- 研究團隊透過電腦模擬卡戎形成初期的熱進化與內部結構,以判斷其是否曾擁有地下海洋,並分析海洋結冰對地殼造成的裂縫與壓力,進而引發冰水噴發至地表。

- 模型顯示卡戎的地下海洋可能於約3.7–4億年前形成,在約21–22億年前完全結冰 。

- 新視野號(New Horizon)探測器影像顯示卡戎赤道巨型斷崖、南半球的坑洞較多。

- 即使海洋結冰驅使壓力上升,但迄今尚無模型能完整說明早於40億年前的大規模冷火山噴發,代表現有假設仍需進一步驗證。

- 研究結果提供新視角,說明冷火山及裂縫造景與冰殼厚度、海洋結冰歷史密切相關,對解讀卡戎及類似冰凍衛星演化具關鍵意義。

“迷你光暈”的發現表明瞭早期宇宙是如何形成的 原文

- 最新研究透過 LOFAR(低頻陣列)發現距離地球約 100 億光年遠的「迷你暈(minihalo)」,這個迷你暈為高能帶電粒子和磁場組成的稀薄雲氣。

- 在研究一個名為 SpARCS1049 的星系團時,研究人員檢測到了一個微弱而廣泛的無線電訊號,他們發現它不是來自單個星系,而是來自充滿高能粒子和磁場的廣闊太空區域。

- 此發現意味著這些高能粒子和產生它們的過程幾乎在整個宇宙歷史中一直在塑造星系團。

- 迷你光暈的形成可能有兩種解釋,一種解釋是星系團內星系的中心有超大質量黑洞 ,可以將高能粒子流噴射到太空中。另一種解釋為宇宙粒子碰撞。

- 未來如 SKA(平方公里陣列)等更高靈敏度望遠鏡加入觀測,能夠探測到更微弱的訊號,並進一步探索磁場、 宇宙射線和高能過程在塑造宇宙中的作用。

韋伯望遠鏡深入研究盤狀星系的結構起源 原文

- 天文學團隊利用 韋伯太空望遠鏡(JWST)資料,針對大約 110 億年,超過 100 個「邊緣觀測」的盤狀星系進行分析。

- 研究確認盤狀星系普遍具備「厚盤」與「薄盤」的雙盤結構,且兩者的形成有順序,厚盤先出現,之後形成薄盤,雙盤形成的時間取決於星系的質量。

- 通常,較老、較厚的盤狀恆星很暗,而年輕、較薄的盤狀恆星則比整個星系更亮,研究團隊憑藉韋伯望遠鏡的解析度和穿透塵埃並突出顯示暗淡老恆星的獨特能力,可以識別星系的雙盤結構並分別測量它們的厚度。

- 研究指出早期宇宙中的湍流氣體盤引發強烈的恆星形成,形成一個厚厚的恆星盤。當恆星形成時,它們會穩定氣體盤,氣體盤的湍流變得不那麼湍流,因此變得更薄,厚盤和薄盤的形成並不是孤立的事件,隨著星系的發展,厚盤繼續增長,但比薄盤的增長速度慢。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-30T11:05:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。