- 直接形成超大質量黑洞的新機制

- 如果我們無法偵測到第一批恆星,也許我們可以看到它們的第一個星系

- 火星上建築材料的來源

- CoDICE儀器將揭示日球層的離子細節

- 火星軌道器的新動作

- 火流星劃過美國喬治亞州上空

直接形成超大質量黑洞的新機制 原文

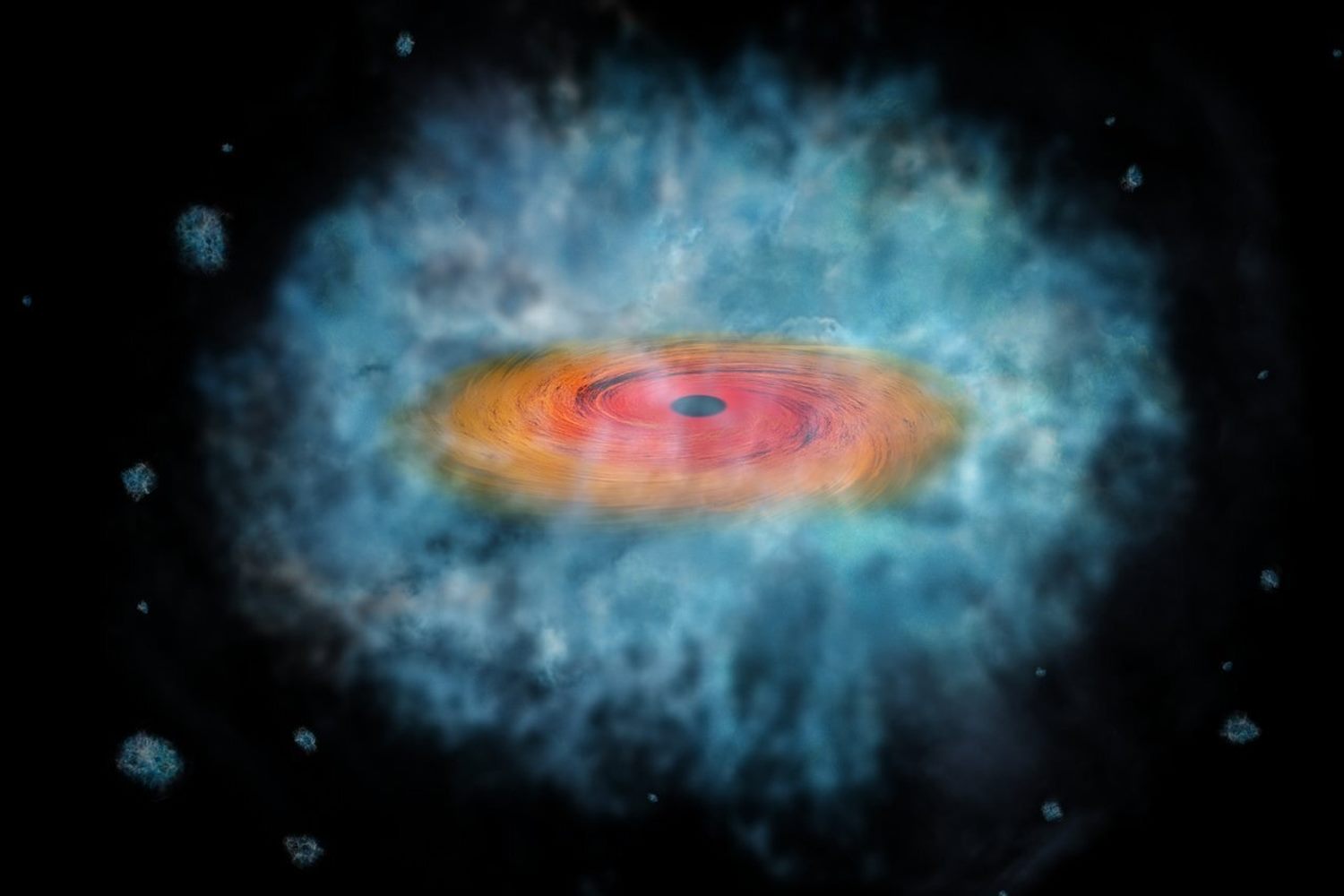

圖說:藝術家構想超大質量黑洞可能形成的種子

圖說:藝術家構想超大質量黑洞可能形成的種子

圖片來源:ESA/Hubble

- 研究團隊提出「直接塌縮(direct collapse)」機制,在早期宇宙中,原始氣體雲在不形成恆星的情況下直接崩塌,產生中等質量黑洞種子,質量約為 105–107倍太陽質量。

- 傳統恆星死亡後形成的小質量黑洞不足以在宇宙初期迅速增長至十億太陽質量級的超大質量黑洞,直接塌縮機制提供更合理的起始條件 。

- 在直接塌縮機制中,氣體雲需維持約 10,000 K 的冷卻溫度,形成厚重結構並避免碎裂形成恆星。

- 在直接坍縮過程中,氫原子吸收並重新發射紫外線輻射並產生Lyman α發射線,在氣體雲收縮時帶走能量,氫原子的 Lyman α發射線為關鍵觀測指標。

- JWST的NIRSpec儀器,透過約 10,000 秒的多目標光譜觀測,有望偵測到這些直接塌縮黑洞先驅。

- 這些Lyman α光譜特徵將表現為高度不對稱、帶有延長紅色尾巴,這與一般星系或類星體有所區別。

- 如果觀測結果得到證實,這項研究可能從根本上改變我們對宇宙中最大質量黑洞形成機制的理解。

如果我們無法偵測到第一批恆星,也許我們可以看到它們的第一個星系 原文

- 第三族恆星(PopIII)是宇宙大霹靂中由原始氫和氦誕生的第一代恆星,這些巨星質量可能比我們的太陽大數百倍,它們幾乎不含任何「金屬」(指比氦更重的元素)。

- 研究團隊認為,含有PopIII的星系獨特的氦輻射可持續長達2000萬年,即使在第一代和第二代恆星共存的「混合」階段,仍然部分可見。

- 傳統的搜尋方法在尋找在沒有任何重元素汙染情況下的氦發射特徵,檢測難度極高,研究團隊提出新策略,鎖定「自行汙染(self polluted)」階段,這種情況發生在第一批大質量恆星爆發為超新星並將重元素釋放到周圍氣體中,但最初無金屬恆星仍在燃燒的過渡期。在此階段,星系仍保有可辨認的金屬譜線,同時伴有無金屬恆星,更容易被韋伯太空望遠鏡(JWST) 捕捉。

- 紫外線金屬譜線來識別候選星系,將這些資料應用於JWST先進深空河外星系巡天(JADES)的現有資料後,研究團隊發現了9個候選星系。

- 成功辨識受金屬汙染的第三代星系將徹底改變我們對宇宙早期的理解。這些觀測結果或許能夠揭示第一批重元素如何在早期星系中擴散,並追溯宇宙從簡單的富含氫/氦的物質轉變為我們如今所見的複雜得多的化學混合物的過程。

火星上建築材料的來源 原文

- 太空探索若要打造基地,從地球運送建材成本高昂,需發展「在地資源利用」技術。

- 研究團隊設計出一種「合成地衣」生物材料,利用真菌與藍藻共生,形成合成地衣系統,並使用絲狀真菌作為粘合材料,粘合火星風化層顆粒,以製成生物礦物質建材。

- 此項研究代表在資源不足、無法即時補給的太空環境中,建築學與生物科技具備顛覆性想像。研究發表在《 製造科學與工程雜誌》。

CoDICE儀器將揭示日球層的離子細節 原文

- 研究團隊開發新裝置CoDICE,該儀器將測量透過“日球層”星際拾取離子的分佈和組成,並研究太陽風離子以及與閃焰和日冕物質拋射相關的高能太陽粒子的質量和組成,該儀器將整合到NASA的星際測繪和加速探測器(IMAP)中,IMAP 計劃於2025年底發射,將研究日球層的邊界。

- 日球層是由來自太陽風的粒子不斷流動所形成的一個巨大磁泡(圍繞我們太陽系),它將我們的太陽系與星際介質分開以保護地球免受星際輻射的威脅。

- IMAP 儀器將收集和分析穿過障礙物的顆粒。該任務還將研究加速粒子在整個日球層及更遠處的過程,這些高能粒子和宇宙射線會傷害太空人和太空裝置。

火星軌道器的新動作 原文

- NASA 火星偵察軌道器(MRO)自 2006 年進入火星軌道,歷經近 20 年,仍繼續執行科學任務。

- 工程團隊開發「120 度大翻轉(very large roll)」技術,讓探測器近乎翻轉,主動傾斜角度前所未有,它使淺層雷達(SHARAD)儀器能夠.取得更清晰的地下影像,翻轉過程需協調相機、氣候儀、天線、太陽能板等多系統運作。

- SHARAD在翻轉後雷達訊號增強超過十倍,偵測深入 1–2 公里地下水/冰及巖層,但大角度操作需確保電力與通訊,不可頻繁執行,每年限 1–2 次。

- MRO 探測器靈活翻轉技術大幅拓展 MRO 地下觀測能力,有助評估火星冰資源分佈,為未來人類任務與探測打下基礎。

火流星劃過美國喬治亞州上空 原文

- 6月26日中午,喬治亞州及周邊南卡羅來納、北卡羅來納與田納西州出現極亮火球(bolide),伴隨震耳巨響,多數民眾誤以為地震。

- 美國流星協會(AMS)收到超過100份目擊報告,來自喬治亞州為最多 。

- 衛星閃電探測顯示,6月26日中午之前在北卡羅來納州和維吉尼亞州邊界附近的無雲天空中出現了一道閃電,美國國家氣象局表示這很可能是一顆流星。

- 此火球在日間現身,光亮甚至比太陽還耀眼,十分罕見。

- 居民普遍報告聽到巨響、甚至窗戶震動,但地質調查局並未觀測到實際地震現象,確認為音爆效應。本次美國南方多州同時目擊白天火球爆裂事件,並引發音爆與震感,該現象可能與 6月下旬的牧夫座流星雨有關。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-29T07:55:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。