- 巨型氣態系外行星 TOI-4465 b

- 韋伯望遠鏡發現了它的第一顆系外行星

- 水星失蹤隕石之謎

- 被潮汐破壞的球狀星團ESO 280-SC06

- 新的理論框架揭示了黑洞振鈴訊號的複雜性

巨型氣態系外行星 TOI-4465 b 原文

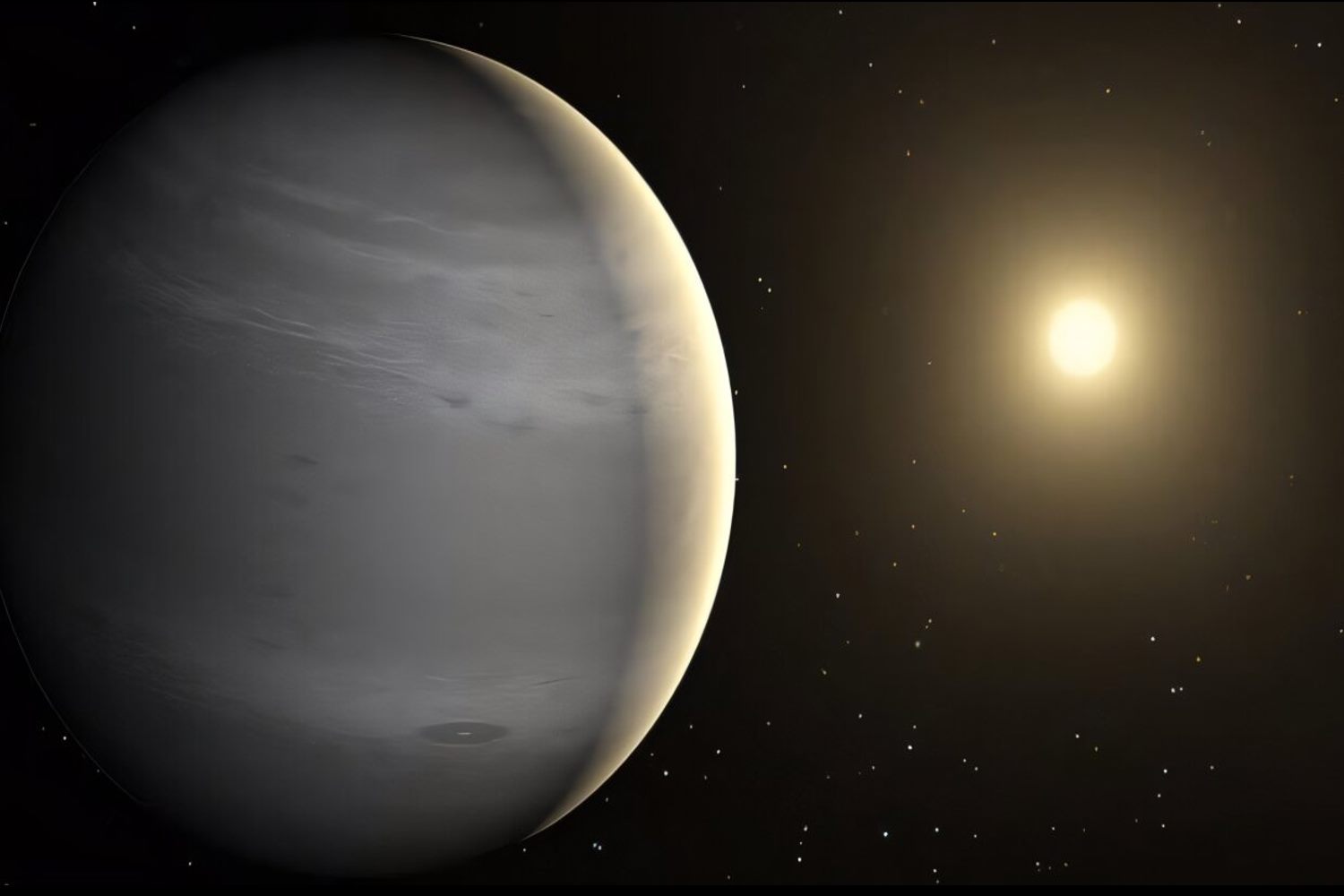

圖說:系外行星 TOI-4465 b

圖片來源:NASA

- TOI-4465 b 是一顆距離地球約 400 光年的氣態巨行星。由NASA的凌日系外行星勘測衛星(TESS)太空望遠鏡首先發現它。

- 為確認這顆行星,研究團隊需要捕捉另一次淩日,這種情況每 102 天只發生一次,或者每年大約發生 3 次,觀測視窗極其有限,每次淩日持續約12小時,但天氣等因素使觀測凌日更加複雜。

- 研究團隊發起了一項跨越14個國家/地區的協調國際活動。這項工作包括來自10個國家的24名公民科學家,他們使用個人望遠鏡觀測,補充了來自專業天文臺的資料。

- TOI-4465 b 是一顆巨大的氣態系外行星 ,半徑比木星大約 25%,質量幾乎是木星的六倍,密度幾乎是木星的三倍。這顆行星的軌道呈橢圓形,溫度範圍為 375-478 K(約 200-400°F)。

- TOI-4465 b在行星大小和質量方面是一個尚未被充分研究,研究像TOI-4465 b這樣的長週期巨行星可以作為瞭解熱木星(其軌道非常靠近其恆星)和我們自己太陽系中的冷氣態巨行星之間的橋樑。

韋伯望遠鏡發現了它的第一顆系外行星 原文

- 韋伯太空望遠鏡(JWST)首次成功直接拍攝到一顆未知系外行星TWA 7b,這是該望遠鏡首次發現並直接成像的系外行星。

- TWA 7b位於距離地球約100光年的TWA 7恆星系統,質量與土星相當,約為木星的1/3,是迄今直接成像中最輕的系外行星,屬於次木星級行星。

- 利用JWST的MIRI儀器配備的法國製造掩星儀(coronagraph),成功阻擋恆星光芒,捕捉到TWA 7b的微弱紅外輝光,克服了直接成像系外行星的挑戰。

- TWA 7b位於年輕恆星(約640萬年)的原行星盤內,該盤具有三個環狀結構,但在第二個光環的一個空區域內,韋伯望遠鏡探測到了一些特別亮的東西,研究指出這可能是一顆相對較小且寒冷的行星,其質量至少比迄今為止直接成像的任何其他系外行星輕10倍。

- 此發現有助於研究系外行星系統的多樣性及其形成與演化過程,為探索行星形成機制提供重要線索,研究成果發表在《自然》期刊。

- 未來,天文學家相信韋伯望遠鏡將能夠發現比TWA 7b更小的行星 。

水星失蹤隕石之謎 原文

- 地球上已發現來自月球和火星的隕石約1000顆,但長期以來未找到來自水星的隕石,原因在於水星靠近太陽,隕石難以抵達地球。

- 研究人員利用模擬顯示,來自水星的隕石可能確實存在,且可能已被誤認為其他型別隕石。這些隕石可能源自水星表面被撞擊後噴射的碎片。

- 水星隕石預計具有高密度、低鐵含量及特定化學組成,可能與某些已知的地球隕石相似,但需進一步分析以確認其來源。

- 科學家透過模擬水星表面撞擊事件,計算碎片軌跡,顯示部分碎片可能在數百萬年後抵達地球,挑戰過去認為水星隕石無法到達的假設。

- 確認水星隕石將有助於瞭解水星的地質特性、太陽系內部行星的形成及演化,並為行星科學提供新線索。

被潮汐破壞的球狀星團ESO 280-SC06 原文

- ESO 280-SC06 位於大約 67,000 光年之外,是銀河系中最暗、金屬最貧乏的球狀星團之一。

- 研究使用智利拉斯坎帕納斯天文臺的 Magellan 望遠鏡與 MIKE 高解析光譜儀,分析10顆紅巨星,首次對這個金屬極度貧乏的球狀星團進行化學豐度研究。

- 發現研究發現 ESO 280-SC06 的金屬豐度約為 -2.54 dex,遠低於銀河系大多數球狀星團,但約80%的成員為「第二族」恆星,比例遠高於當前質量相似星團(約40%)。

- 推估其形成初期質量約為 2.5×10⁵–5×10⁵太陽質量,現今剩餘約1.25 ×10⁴太陽質量,表示至少流失95–98%的質量。 研究指出「第一族」恆星較可能先被剝離,導致現階段剩餘恆星中第二族恆星佔比偏高。

- ESO 280 SC06是一顆極端貧金屬、質量劇減的球狀星團,高比例的第二族恆星與潮汐剝離現象,為理解銀河球狀星團形成、演化,以及外來系統被銀河潮汐摧毀的機制提供重要線索。

新的理論框架揭示了黑洞振鈴訊號的複雜性 原文

- 科學家們提出了一個全面的理論框架,表明來自黑洞合併的重力波訊號比以前預期的要複雜得多,研究成果發表在 《物理評論快報》。

- 當宇宙中的兩個黑洞合併時,不會以簡單的碰撞結束。新形成的黑洞像敲擊的鐘聲一樣繼續振動,在所謂的「振鈴(ringdown)」階段產生重力波。

- 研究人員發現,宇宙振鈴涉及複雜的二次模耦合,即當初級模態相互互動時產生的次級振蕩,這種非線性行為在愛因斯坦的廣義相對論中已經預測過,但直到現在才被完全描述。

- 當黑洞合併時,生成的物件不會立即進入穩定狀態,它準法則模式(QNM)的特徵模式振蕩,即當時空曲率逐漸演變到平衡狀態時,黑洞振動固有頻率。

- 非線性二階微擾理論的研究計算基於黑洞擾動理論框架,解決了黑洞行為的理論預測和數值模擬之間的差異,將成為探測黑洞振鈴的最佳工具。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-27T08:39:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。