天文學家利用韋伯太空望遠鏡捕捉到一顆質量與土星相似的行星,圍繞著其年輕的母恆星TWA 7執行。如果得到證實,這將是韋伯首次直接發現行星的有像,也是迄今為止使用該技術發現的最輕的行星。

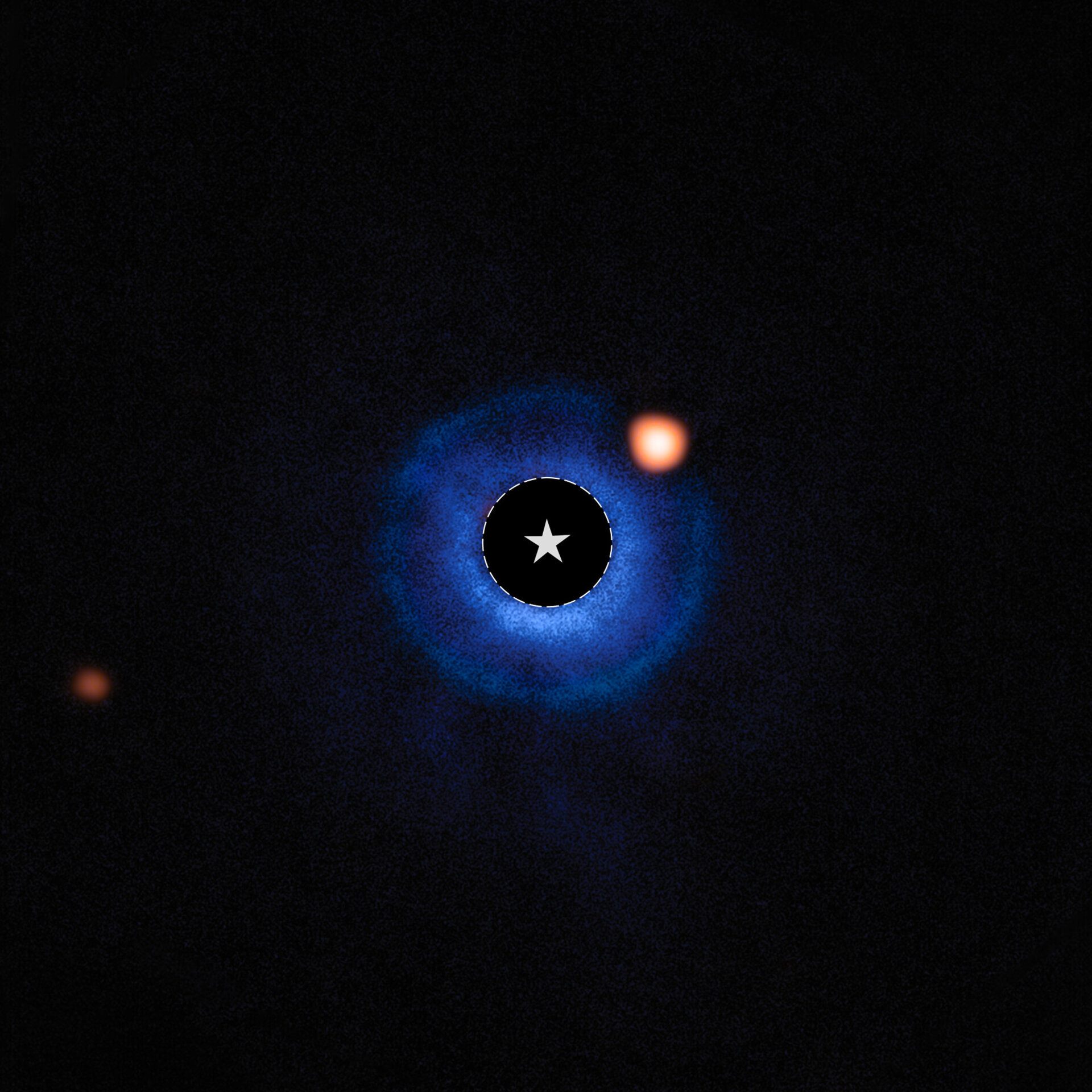

圖說:TWA 7b高對比日冕儀影像。圖片來源:ESA/Webb, NASA, CSA, A.M. Lagrange, M. Zamani (ESA/Webb)

研究隊利用韋伯的中紅外成像光譜儀(MIRI)及其日冕儀,在TWA 7周圍的殘屑盤中探測到了一個微弱的紅外線源。該光源位於天空中距離恆星約1.5角秒的位置,以TWA7的距離而言,大約是地球到太陽距離的50倍,這與行星的預期位置相符,可以解釋殘屑盤中所見的主要特徵。2024年6月21日,團隊使用MIRI上的日冕儀,小心地抑制了主恆星的強光,以顯露出附近微弱的天體。這項名為高對比度成像的技術,讓天文學家能夠直接探測到行星,否則這些行星就會被主恆星的強光所遮蔽。

在使用先進的影像處理技術減去殘留星光後,在TWA 7附近發現了一個微弱的紅外線源,可以與背景星系或太陽系物體區分開來。這個光源位於先前從地面觀測所發現的TWA 7周圍三個塵埃環之一的間隙中,它的亮度、顏色與恆星的距離,以及在環中的位置,都符合理論預測,亦即有一顆年輕、寒冷、土星質量的行星正在塑造周圍的殘屑盤。研究人員表示觀測結果顯示,一顆行星正在塑造TWA 7殘屑盤的結構,而它就位在我們預期會找到這種質量行星的位置。能捕捉到與太陽系質量相似的行星影像,代表我們對行星系統(包括我們的行星系統)的理解向前邁出了令人興奮的一步。

初步分析顯示,這個被稱為TWA 7b的天體可能是年輕的寒冷行星,質量約為木星的0.3倍(約100個地球質量),溫度接近320K(約攝氏47度)。它的位置與殘屑盤上的一個空隙對齊,暗示著這顆行星與周圍環境之間存在動態相互作用。年輕和年老的恆星周圍都會發現充滿塵土和巖質物質的碎片圓盤,但由於年輕恆星更為明亮,因此更容易被偵測到。殘屑盤通常呈現可見的環狀或空隙,這被認為是由恆星周圍形成的行星造成的,但目前尚未在殘屑盤中發現這樣的行星。一旦證實,這項發現將標誌著首次有行星直接與殘屑盤的形成相關,並可能提供特洛伊盤(trojan disc)(行星軌道中捕獲的塵埃集合)的第一個觀察線索。TWA 7又稱CE Antilae,是一顆年輕的M型恆星,年齡約640萬歲,位於約111光年外的長蛇座TW星協中。它的圓盤幾乎正面朝向我們,因此成為韋伯高靈敏度中紅外線觀測的理想目標。

這些發現突顯了韋伯探索鄰近恆星周圍先前未曾發現的低質量行星的能力,正在進行的和未來的觀測將旨在更好地約束候選行星的特性,驗證其行星狀態,並加深我們對年輕系統中行星形成和圓盤演化的理解。這項初步結果展示了 Webb 為系外行星的發現和特性分析所開闢的令人振奮的新領域。這些發現凸顯了韋伯望遠鏡探索近鄰恆星周圍先前未曾發現的低質量行星的能力,並加深我們對年輕系統中行星形成和行星盤演化的理解。相關研究成果發表於《Nature》期刊上。(編譯/趙瑞青)

資料來源:ESA

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-26T12:17:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。