- 超解析度影像揭示行星形成的第一步

- 脈衝星可能有「微型山脈」

- 脈衝星的「脈衝零點」現象

- 物理學家為天文物理建模提供類鈉鐵離子的基準資料

- 生物質衛星傳回了首張影象

超解析度影像揭示行星形成的第一步 原文

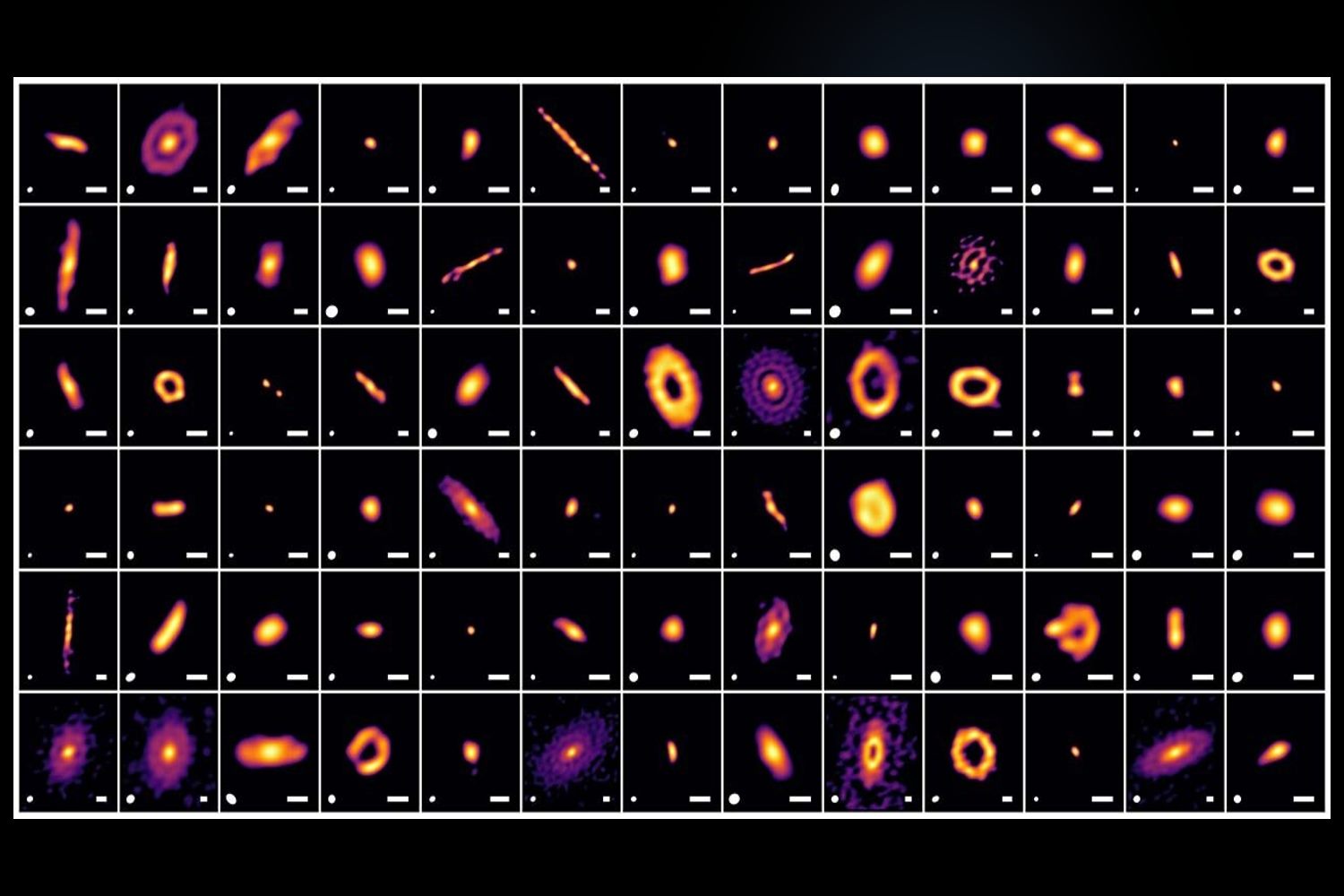

圖說:蛇夫座恆星形成區域原行星盤的新高解析度影象

圖說:蛇夫座恆星形成區域原行星盤的新高解析度影象

圖片來源:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), A. Shoshi et al.

- 用ALMA電波望遠鏡對蛇夫座(Ophiuchus)恆星形成區的原行星盤進行觀測,探討盤中行星形成的早期徵兆。

- 採用名為PRIISM的稀疏建模超解析成像技術,分析78個原行星盤,比先前兩個大型計畫(DSHARP、eDisk)樣本數增廣近4倍,為統計分析提供更多支撐。

- 新影像中發現27個盤具有環形或螺旋結構,其中15個為本研究首度揭示,顯示原行星盤普遍具有環狀或螺旋狀結構。

- 結合eDisk資料發現,盤徑大於約30天文單位(au)的原行星盤,在恆星誕生數十萬年後已顯現明顯子結構,為行星孕育的關鍵時期。

- 此研究填補了原行星盤演化階段的空白,用更高解析度與大樣本統計揭示行星形成的首步細節,有助重建行星系統如太陽系的演化歷程。

脈衝星可能有「微型山脈」 原文

- 當脈衝星的自轉速度過慢,無法產生產生無線電波所需的強大電場時,它們最終會「死亡」,永遠沉寂下來,這條邊界被稱為“死亡線”。

- 然而研究人員發現了一些脈衝星,儘管它們的自轉速度遠低於這個理論極限,但卻依然保持著活力,例如 PSR J0250+5854 與 J2144-3933脈衝星。

- 新研究模型提出脈衝星極區表面可能存有「微型山脈」,僅約幾公釐至一公分高,但在極強重力下仍對電場產生重大影響。 這些微山使得區域性電場強化,類似聚光透鏡作用,能使粒子加速並將觸發電波輻射所需的能量閾值降低一半或更多,從而有效地使「死亡」的脈衝星復活,發射電波脈衝。

- 若要維持這些表面隆起,脈衝星表層材料必須極為堅硬,研究者推測它們可能由「strangeon matter」(一種以強核力自凝的奇特物質)構成。

- 未來可透過高時間解析度望遠鏡(如中國 FAST)觀測脈衝星的電波強度與變化特徵來驗證山丘效應;研究也指出中子星自轉速度的突然變化,可能與星震期間地表山脈的形成或毀滅有關。這可能為研究這些奇異天體的內部結構提供一種新方法。

脈衝星的「脈衝零點」現象 原文

- 研究團隊用電腦模擬5000個脈衝星,以探討其電波脈衝發射突然停止(nulling)的現象。

- 脈衝星會在若干旋轉週期中忽然停止發射電波脈衝,使用「nulling fraction(NF)」表示停止時佔總脈衝的比例。雖然不同脈衝星的 NF 有所不同,但研究表明,隨著NF的增加,脈衝星的數量會減少。

- 研究採用了一個磁層模型,該模型包含多個發射狀態,每種狀態具有不同電漿密度。假設在某些區段電漿密度降為零,就會導致脈衝停止。模型將電漿區域分割為多段以模擬區域性隨機的停止現象 。

- 模擬結果,支援電波脈衝發射突然停止的現象為低機率隨機事件在磁層內部產生的結果。

- 研究未發現NF與磁軸與自轉軸傾角有明顯相關,但較小傾角者顯示其電波脈衝突然停止發射的比例較高,顯示幾何構造可能影響突然停止發射的頻率。

物理學家為天文物理建模提供類鈉鐵離子的基準資料 原文

- 鐵是宇宙中最豐富的重元素之一,它的光譜特徵在許多天文光譜中特別突出,尤其是在恆星和星系的光譜中,鐵離子作為許多X射線源的主要發射體,數十年來一直是光譜研究的焦點,為理解宇宙電漿體提供了寶貴的見解。

- 研究團隊測量了類鈉鐵離子雙電子複合(DR)的絕對速率係數,為天文物理建模提供了基準資料集。

- 鐵離子的發射和吸收線可以揭示天體的關鍵訊息,包括其溫度、密度、化學成分和動力學。解讀這些光譜需要充分了解電漿體電荷態分佈,而電荷態分佈是由DR(電漿體中主要的電子-離子複合過程)決定的。

- 多電子離子的DR速率係數是天文物理應用中最急需的資料之一,研究團隊在中國蘭州重離子加速器(HIRFL)冷卻儲存環上進行了精密DR實驗,利用電子離子合併束技術測量了類鈉Fe15 +形成類鎂Fe14 +的DR速率係數,實驗結果與理論吻合。

生物質衛星傳回了首張影象 原文

- 歐洲太空總署(ESA)於2025年4月29日發射Biomass衛星,這是全球首顆搭載P波段合成孔徑雷達(SAR)的地球觀測衛星,目的是監測森林的木質生物量與碳儲存變化。

- 在6月的地球生命力研討會(Living Planet Symposium),ESA 展出Biomass衛星第一批試運轉影像,包括玻利維亞雨林及當地貝尼河(Beni River)等,展現驚人解析度。

- P波段雷達可穿透樹冠,直接偵測樹幹、枝幹等儲碳結構,提供森林碳量估算的重要引數,將協助改善全球碳迴圈模型與林業管理。

- Biomass衛星目前仍處於試運轉與校正階段,計劃執行至少五年任務,提供連續多重碳監測觀測,解決目前因森林砍伐與氣候變遷導致碳估算不確定性大的問題,進而強化全球氣候變遷相關政策與自然資源管理。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-26T08:25:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。