歐洲南方天文臺的甚大望遠鏡(VLT)近日公佈了一幅「千色」星系影像,主角是距離地球約1,100萬光年的 NGC 253,也被稱為雕刻家星系(Sculptor Galaxy)。這張圖並非一般彩色照片,而是透過光譜儀長時間觀測,取得橫跨整個星系的三維光譜資料,每個位置都包含完整的波長資訊,總觀測時間超過 50 小時。

所謂「三維光譜資料」,是指影像中每個位置(畫素)都對應一條完整的光譜,涵蓋從可見光至近紅外線的數千個波長資料點。這些光譜不只是亮度或顏色,而是透過分析可以獲得該區域氣體與恆星的年齡、成分、溫度與運動狀態。科學家再從這些光譜中選取特定波段(如氫、氮、氧、硫等元素的發光特徵),進行假色合成,重建出這幅色彩斑斕、充滿物理意義的星系影象。因此,所謂「千色星系圖」並不是指人眼可見的數千種顏色,而是指影象中的每個位置都蘊含一條高解析光譜,內含數千個波長資訊。這些資料讓天文學家能以前所未有的方式,全方位解析星系內部的結構與演化。

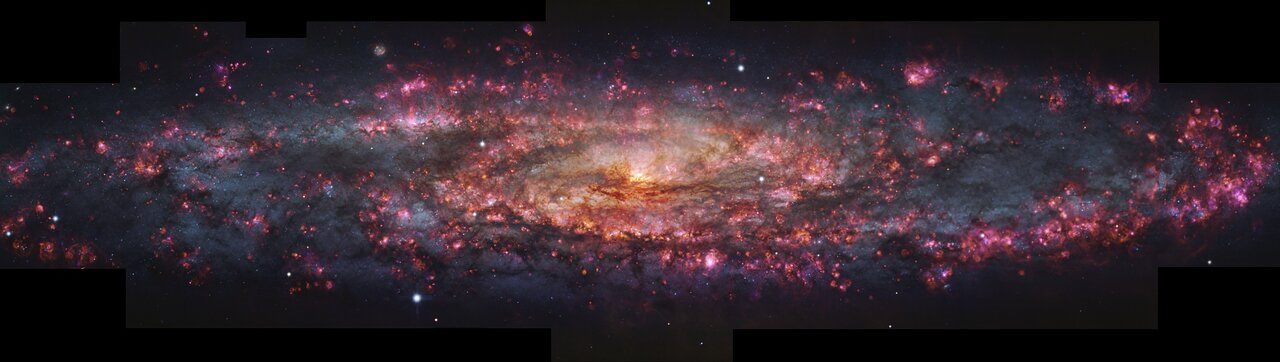

圖說:這張影像顯示了由歐洲南方天文臺甚大望遠鏡(VLT)拍攝的 NGC 253 星系「千色影象」。畫面中遍佈的粉紅色區域,來自恆星形成區中被遊離的氣體氫原子所發出的輻射。這些區域被疊加在星系中已形成恆星的分佈圖上,呈現出粉紅與藍色交錯的視覺效果。Credit: ESO/E. Congiu et al.

這類觀測的重點不在於極高的空間解析度,而在於光譜資訊的深度。若用比喻來說:

哈伯太空望遠鏡所拍攝的影像,就像是一幅畫得極細的黑白鉛筆素描,展現精緻的細節;

而這次「千色星圖」所提供的資料,則像是每一格畫得較粗,但每格都附上一份完整的光學分析報告,可用來揭示氣體的運動、組成與恆星的歷史。這種方法讓研究人員能從整個星系的尺度一路解析到單一恆星形成區。NGC 253 星系恰好具備觀測的「甜蜜點」:它足夠接近,讓天文學家可以辨認出內部的細節與結構;同時又夠大,能作為完整系統進行統一研究。

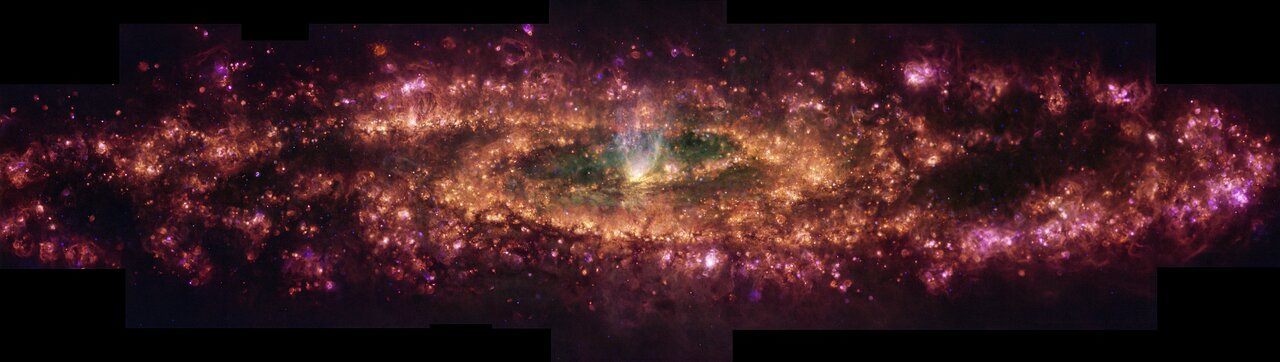

圖說:這張影像顯示了由歐洲南方天文臺甚大望遠鏡(VLT)拍攝的 NGC 253 星系。圖中採用假色合成,呈現氫、氮、硫與氧等元素在特定波長下所釋放的光。這些元素以氣體形式分佈於整個星系中,但激發氣體發光的機制在星系不同區域可能有所不同。圖中遍佈的粉紅色區域,來自氣體氫原子受到新生恆星輻射激發後產生的發光,標示出活躍的恆星形成區;而星系中央錐形偏白的結構,則是由核心超大質量黑洞所驅動的氣體外流所造成。這些特徵突顯了恆星誕生與星系活動之間的緊密聯絡。Credit: ESO/E. Congiu et al.

在初步分析中,研究團隊已於 NGC 253 星系中辨認出約 500 個行星狀星雲,這些是類太陽恆星在生命末期拋出的氣體與塵埃雲體,數量遠高於以往在其他類似距離星系中的偵測紀錄。由於行星狀星雲具有明確的光譜特徵,可作為測量星系距離的標記,對後續所有觀測的空間尺度與引數校準至關重要。

未來,這張千色星圖將協助天文學家研究雕刻家星系內氣體的流動模式、成分演化與新恆星的形成機制。這些恆星與氣體的細微活動,雖然發生在極小的尺度上,卻可能對整個橫跨數十萬光年的星系產生深遠影響。天文學家正試圖從中理解星系演化的關鍵機制。(編譯 / 段皓元)

資料來源:ESO

相關影片:

NGC 253「千色星系圖」樣貌

NGC 253「千色星系圖」樣貌(放大版)

NGC 253 星系的「千色光譜」

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-20T15:54:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。