- 宇宙貓頭鷹:天文學家發現奇特的星系合併

- 直接觀測到的“第二顆木星”—系外行星GJ504b

- 天文學家發現連線四個星系團的「缺失」物質

- 地球磁場與大氣氧氣含量間存在緊密聯絡

- 探索晚期吸積在類地行星演化中的作用

宇宙貓頭鷹:天文學家發現奇特的星系合併 原文

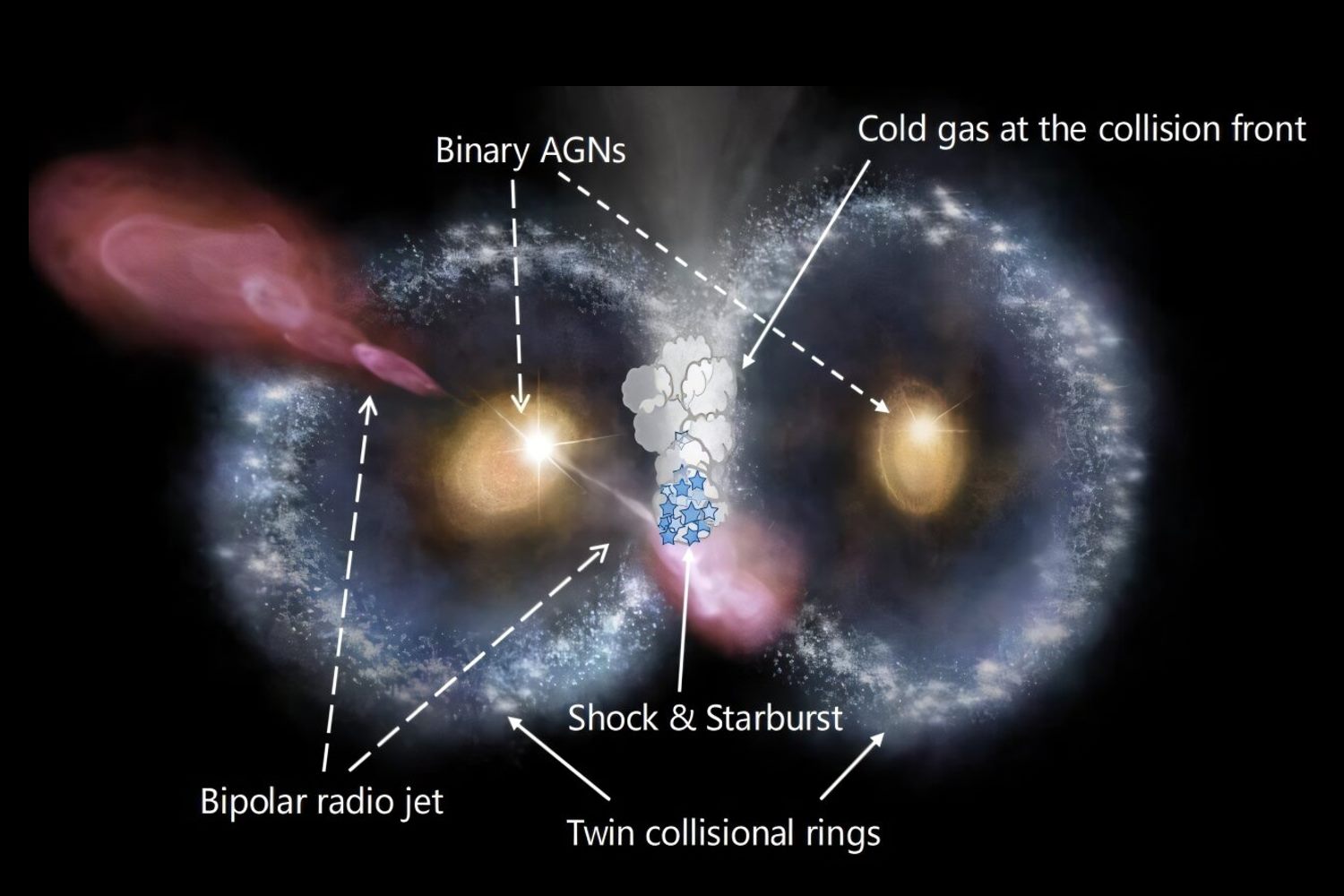

圖說:宇宙貓頭鷹的示意圖,由雙碰撞環狀星系和雙AGN 組成

圖說:宇宙貓頭鷹的示意圖,由雙碰撞環狀星系和雙AGN 組成

圖片來源:arXiv (2025) DOI:10.48550/arxiv.2506.10058

- 「Cosmic Owl」是兩個撞擊形成的環狀星系合併系統,其結構令人聯想到一隻貓頭鷹的臉孔,形態罕見。 此係統紅移 z \= 1.14,每個環狀星系直徑約 26,000 光年。

- 每顆星系皆擁有活躍星系中心(AGN),而其中一顆核心噴射出雙極電波噴流,在兩個星系的碰撞前緣引發了額外的衝擊波。

- 「宇宙貓頭鷹」光環的對稱性表明,兩個質量和結構相似的星係可能源自於正面碰撞。他們估計,合併系統的恆星質量約為3200億個太陽質量,而兩個星系中的黑洞質量分別為6700萬個和2600萬個太陽質量。

- 影像顯示每個星系的緻密核心形成了宇宙貓頭鷹的眼睛,而中心區域由於年輕恆星群和星雲發射而增強,呈現出藍色,類似於它們之間的喙。

- JWST、ALMA、VLA 多波段觀測揭示該系統不僅有碰撞產生的環狀結構,還包括因衝擊波與AGN噴流引發的劇烈星爆(starburst)。

- 此例呈現正面合併、雙環形成、雙活動星系核活動以及噴流引發的星暴同時發生,為我們提供了早期宇宙中恆星質量聚集和超大質量黑洞生長機制的詳細快照。

直接觀測到的“第二顆木星”—系外行星GJ504b 原文

- GJ504b是一顆圍繞著類太陽恆星GJ 504執行的系外行星。它的質量是木星的三到六倍,是迄今為止以直接成像方式捕捉到的環繞類太陽恆星質量最小的行星。

- 這顆暗淡寒冷的行星,通常被稱為“第二顆木星”。

- 該研究為系外行星和行星盤探索(Strategic Explorations of Exoplanets and Disks with Subaru , SEEDS)計畫的一部分,該計畫旨在利用日冕儀成像儀HiCIAO和擁有188個元件的自適應光學系統AO 188對系外行星進行直接觀測,以發現和探索系外行星特徵。

- GJ 504 是位於室女座的一顆恆星,距離地球約 60 光年。GJ 504 和 GJ504b 之間的距離為 44 天文單位 (au),與太陽和冥王星之間的距離相近。

- 系外行星極為暗淡,直接成像非常困難。然而,直接觀測不僅使我們能夠發現這些行星,還能研究其特徵,GJ504b 被發現溫度極低,約 500 K,其大氣層雲層比先前發現的其他系外行星更少。

天文學家發現連線四個星系團的「缺失」物質 原文

- 發現一條連線四個星系團的高溫氣體細絲,被認為含有先前未被探測到的「缺失物質」。

- 該細絲溫度超過1,000萬度,質量相當於10倍銀河系,長度約2,300萬光年,兩端各連線兩個星系團,位於夏普利超星系團內。

- 使用日本的Suzaku和歐洲太空總署的XMM-Newton X射線望遠鏡進行觀測:Suzaku捕捉微弱X射線訊號,XMM-Newton用以排除星系與黑洞等X射線汙染源,確認氣體源自細絲本身 。

- 結果與大型結構宇宙模擬(cosmic web)高度吻合,是首例精確特徵化連線多個星系團且展示缺失重子物質的細絲。

- 此研究不僅證實模擬中暗示的氣體絲存在,也揭示宇宙中正常重子物質的重要分佈形式,進一步理解星系團間的物質流動與結構。

- 這項發現提升我們對正常重子物質在宇宙大尺度結構中的分佈理解,深化對星系團形成與演化的科學基礎。

地球磁場與大氣氧氣含量間存在緊密聯絡 原文

- 研究團隊研究地球磁場與大氣中氧氣含量的相關性,發現在過去5.4億年裡,地球磁場強度(VGADM)與大氣中氧氣濃度呈現高度同步變化,顯示兩者具統計上顯著的正相關。

- 研究使用兩套獨立資料:一為岩石與礦物中的古地磁紀錄;另一為地質氧氣指標如沉積物中的木炭化石和海洋缺氧資料。兩組指標強度最高峰皆出現在約3.3億至2.2億年前;即使剔除長期趨勢,相關性依然顯著。

- 研究表示磁場可能透過保護大氣免受太陽風剝蝕,加上地球深層地質內部與地表氧化過程、生物地球化學迴圈間存在複合的連結。

- 此研究提供地磁與大氣氧演化之間長期互動的直接證據,有助於理解地球宜居性成因,也是探索類地行星及外星生命時的重要參考。

- 該研究揭示地磁強度與大氣氧含量之間深層關聯,強化了地磁場在維持地球生命環境中關鍵角色的理解。

探索晚期吸積在類地行星演化中的作用 原文

- 類地行星固體開始凝聚後約6000萬至1億年內質量達到了最終質量的99%,晚期吸積在是指行星增長最後的1%階段,儘管質量微不足道,卻對行星有深遠影響。

- 研究團隊探討「晚期累積作用」(late accretion)如何影響類地行星的演化,研究成果發表於《Nature》。

- 大型撞擊可改變核心與地函結構,進而影響板塊構造(如地球暫時性隱沒、金星超高能撞擊後核心過熱造成持續火山作用)。

- 隕石撞擊能剝離或補充大氣,改變水、碳等揮發物含量,進而左右行星的宜居性。

- 晚期撞擊歷史對各行星演化角色不盡相同,能解釋水星高金屬含量、金星火山活動頻繁、火星半球差異以及地球板塊動態。

- 研究指出在搜尋類地可居住行星時,除了質量、軌道與物質成分外,也需關注其撞擊史,因這可能影響板塊構造、大氣成分與揮發物存留,進而左右潛在生命發展。

- 晚期吸積作用雖只佔行星質量的極小部分,卻可能是塑造行星內部結構、大氣層與宜居環境的重要關鍵,對於理解太陽系內外行星的差異與生命存在的可能性具有深遠影響。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-20T08:53:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。