- SKA Low電波望遠鏡有望揭開宇宙黎明之謎

- 電波望遠鏡網路捕捉到遙遠黑洞噴流的影象

- NASA 發射火箭探測「Sporadic E 層」

- 有機分子在極端星際條件下的生存機制

- TESS發現三顆熱木星

SKA Low電波望遠鏡有望揭開宇宙黎明之謎 原文

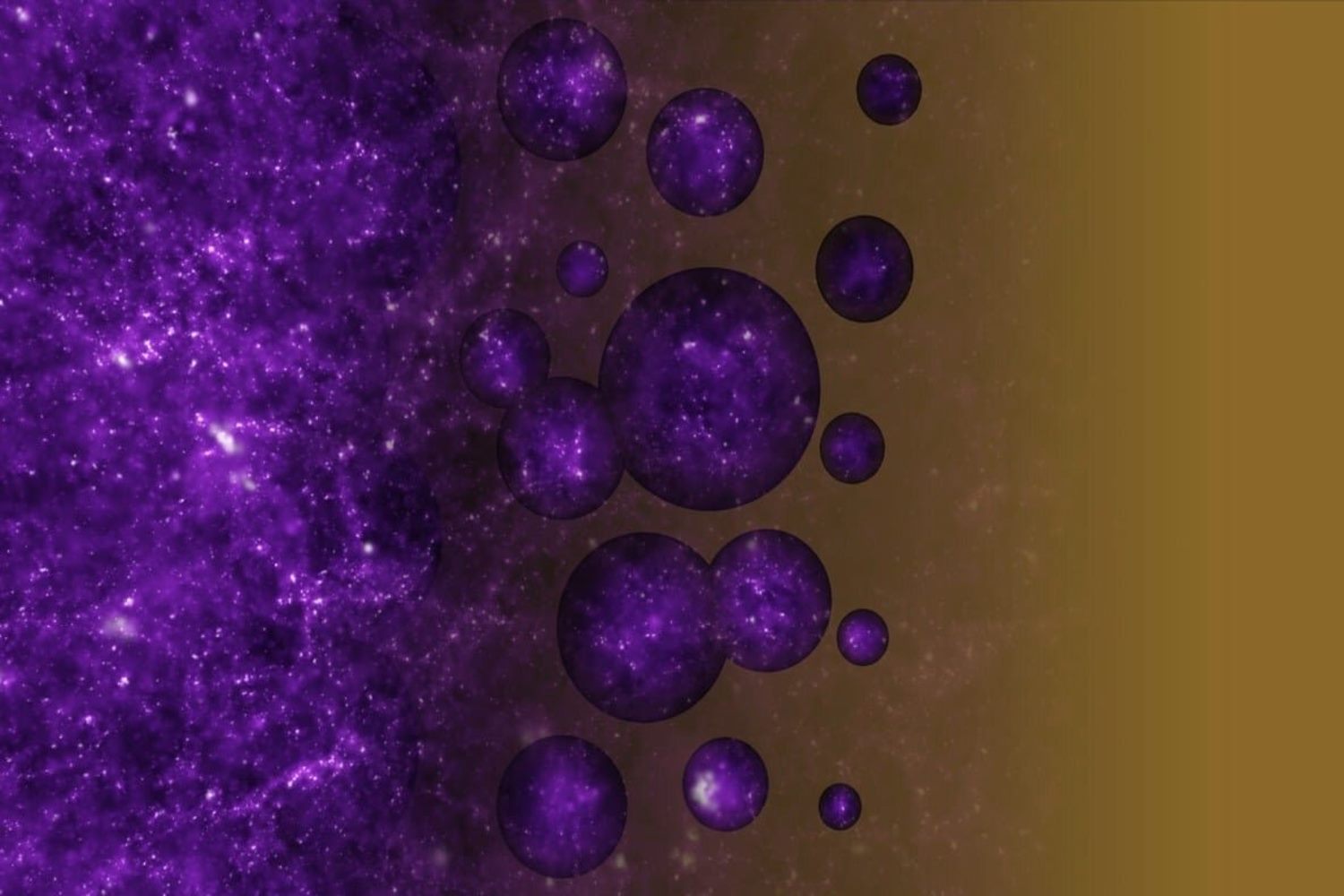

圖說:This still image shows the timeline running from the Big Bang on the right, towards the present on the left. In the middle is the Reionization Period, when the initial bubbles caused the Cosmic Dawn.

圖說:This still image shows the timeline running from the Big Bang on the right, towards the present on the left. In the middle is the Reionization Period, when the initial bubbles caused the Cosmic Dawn.

圖片來源:NASA.

- 科學家使用電腦模擬,預測Square Kilometre Array Low-frequency(SKA Low)望遠鏡需持續觀測約1000小時,才能偵測來自宇宙初期的21公分氫的發射譜線訊號,這段時期包括「宇宙黎明」(Cosmic Dawn)與「再電離時代」。

- 宇宙黎明約發生在大爆炸後2億至6億年之間,當時第一批恆星點亮,使原本中性氫氣發出微弱無線電波;隨宇宙膨脹,該訊號紅移至可被SKA Low偵測的低頻範圍。

- 模擬涵蓋真實觀測中會遇到的挑戰,如銀河系與星系的幹擾源、天線誤差、大氣效應等,並包含從極亮(Jy)到極弱(μJy)的訊號源模型。

- 模擬結果將協助科學家研發新演演算法,以從極弱目標訊號中去除雜訊,實現淨空後精確成像。

- SKA Low為全球最靈敏的低頻電波望遠鏡,建成後將可能首次直接觀測到宇宙第一批光源前後的氫,為研究「宇宙黑暗時代」終結提供關鍵證據。

- 這項超長時間模擬與技術準備,為SKA Low在未來揭示宇宙黎明與再電離時期奠定了基礎,將突破我們對宇宙早期演化的理解。

電波望遠鏡網路捕捉到遙遠黑洞噴流的影象 原文

- 世界上最大的射電望遠鏡網路EVN(採用VLBI超長基線干涉測量技術)首次與南非MeerKAT望遠鏡(南半球最強大的電波望遠鏡)聯合觀測,形成全球最大靈敏度、極高角解析的電波望遠鏡陣列。

- 觀測目標為遙遠的星系J0123+3044,揭示其中心超大質量黑洞噴流的細節。

- 在長達 9,000 公里的距離內進行同步觀測,整合後相當於地球直徑等級的望遠鏡,許多單獨的天線充當一個望遠鏡,MeerKAT相當於單一口徑約100米的望遠鏡,大幅提升影像品質。

- 天文學家現在正在世界各地工作,以建造構成SKA天文臺的兩臺望遠鏡:澳洲的 SKA-Low 和南非的 SKA-Mid

- 此次合作驗證了多站同步長基線干涉儀(VLBI)技術,對未來南非與澳洲SKA望遠鏡整合具有重要意義。

- 高解析的黑洞噴流影像,可深入研究電波噴流結構、能量分佈與物理機制,促進銀河系演化、噴流動力學等宇宙探索方向。

NASA 發射火箭探測「Sporadic E 層」 原文

- NASA 計劃於 2025 年 6 月 13 日起,在馬紹爾群島的瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)進行為期三週的 SEED(Sporadic E ElectroDynamics)任務,發射探空火箭研究高空神秘雲狀電離層結構,這些結構會干擾無線電與雷達通訊。

- 這些被稱為「Sporadic E 層」的密集電離層出現在離地約 60–1,000 公里高度,會造成訊號折射,使航空、海洋通訊誤收遠距訊號,也可能產生雷達假目標或雜訊。

- 在中緯度,這些層由金屬離子在磁場引導下產生聚集,但在赤道附近(如瓜加林環礁),磁力線與大氣層平行,理論上不應形成 Sporadic E,卻仍出現,形成機制仍未知。

- SEED 利用火箭發射時釋放彩色氣體示蹤劑,由地基雷達監測風場,並攜帶四個微型探測器量測粒子密度與磁場,收集即時資料,改進電離層電動力學模擬與通訊預測。

- 透過這些資料,可更瞭解高空電離層對全球通訊與導航系統的影響,有助預測與減緩 Sporadic E 對無線電、航海與雷達的幹擾,增進關鍵基礎設施的穩定性。

有機分子在極端星際條件下的生存機制 原文

- 天文學家利用韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測到多環芳香烴(PAHs)在冷分子雲中大量存在,儘管受到強紫外線和宇宙射線轟擊,卻仍能存活。

- 研究指出,閉殼(closed shell)的 PAH,例如 indenyl cation(C₉H₇⁺),透過反覆的螢光和紅發射(recurrent fluorescence and infrared emission),有效散逸多餘能量,避免分解。

- 實驗模擬太空嚴寒(約13 K)條件,發現當分子內能高達5.85 eV時,RF((recurrent fluorescence)依然是主導散熱方式,優於IR(infrared)發射機制。

- 研究結合理論模型與分子動力學模擬,證實模型能準確重現實驗結果,重申RF的關鍵角色。

- PAHs 是銀河中最大碳庫之一(佔約10–25%碳),這項發現可補強星際化學模型,解釋為何這些分子在極端環境下仍普遍存在。

- 此機制的確認有助於最佳化星際塵埃與有機分子演化的理解,並提升對行星形成前驅條件的認知,對天文化學具有重要意義。

TESS發現三顆熱木星 原文

- 利用NASA的TESS太空望遠鏡,瑞士日內瓦天文臺Frensch等人偵測到三顆熱木星圍繞中型K型恆星(TOI 2969、TOI 2989、TOI 5300)執行,分別距離地球約530 – 635光年,並透過地面望遠鏡進行後續確認。

- TOI 2989 b:質量約為木星的3倍,半徑約為木星的1.12倍,密度2.7 g/cm³,公轉週期3.12天,距恆星0.038 AU,平衡溫度約1000 K。

- TOI 2969 b:半徑與木星相仿略大,質量高約16%(約1.16倍木星質量),密度1.1 g/cm³,公轉週期1.82天,距恆星0.026 AU,平衡溫度約1186 K 。

- TOI 5300 b:三者中最小,半徑約為木星的0.88倍,質量約為0.6木星的0.6倍,密度1.1 g/cm³,公轉週期2.26天,距恆星0.029 AU,平衡溫度約1043 K。

- 這三顆行星被歸類為「未膨脹熱木星」,與 K型恆星周圍其他已知的熱木星相比,具有更高比例的重元素。

- 研究團隊指出,這些行星的大氣成分是研究的主要目標,其中以TOI 2969 b最具潛力。

- TESS持續擴充套件我們對熱木星族群的理解,這三顆行星的發現有助於研究行星形成與大氣演化。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-17T09:12:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。