行星從微小塵粒逐步成長為岩石世界,過程中卻面臨一項重大挑戰:當塵粒長到數十公分至一公尺時,容易因氣體阻力而落入中心恆星,或在碰撞中碎裂,形成所謂的「米尺障礙」(meter-size barrier)。這使天文學家難以解釋岩石行星(如地球)究竟如何從小到大形成。

近期,天文學家利用阿塔卡瑪大型毫米/次毫米波陣列(ALMA),對一批具代表性的類太陽原恆星進行觀測,並首次在年輕原恆星 L1551 IRS5 中、被其噴流開闢出的空洞區域(outflow cavity)邊緣,直接觀測到毫米大小的塵粒。這些塵粒約為典型星際塵埃的一萬倍大,可能是從原恆星盤面內部被來自其自身的氣體噴流(即「恆星風」)抬升後帶離盤面。這些塵粒被帶離盤面後沉積在空洞區域邊緣,而非漂浮於空中或回落至盤面,因此能持續聚整合長,提供突破行星形成障礙的新途徑。

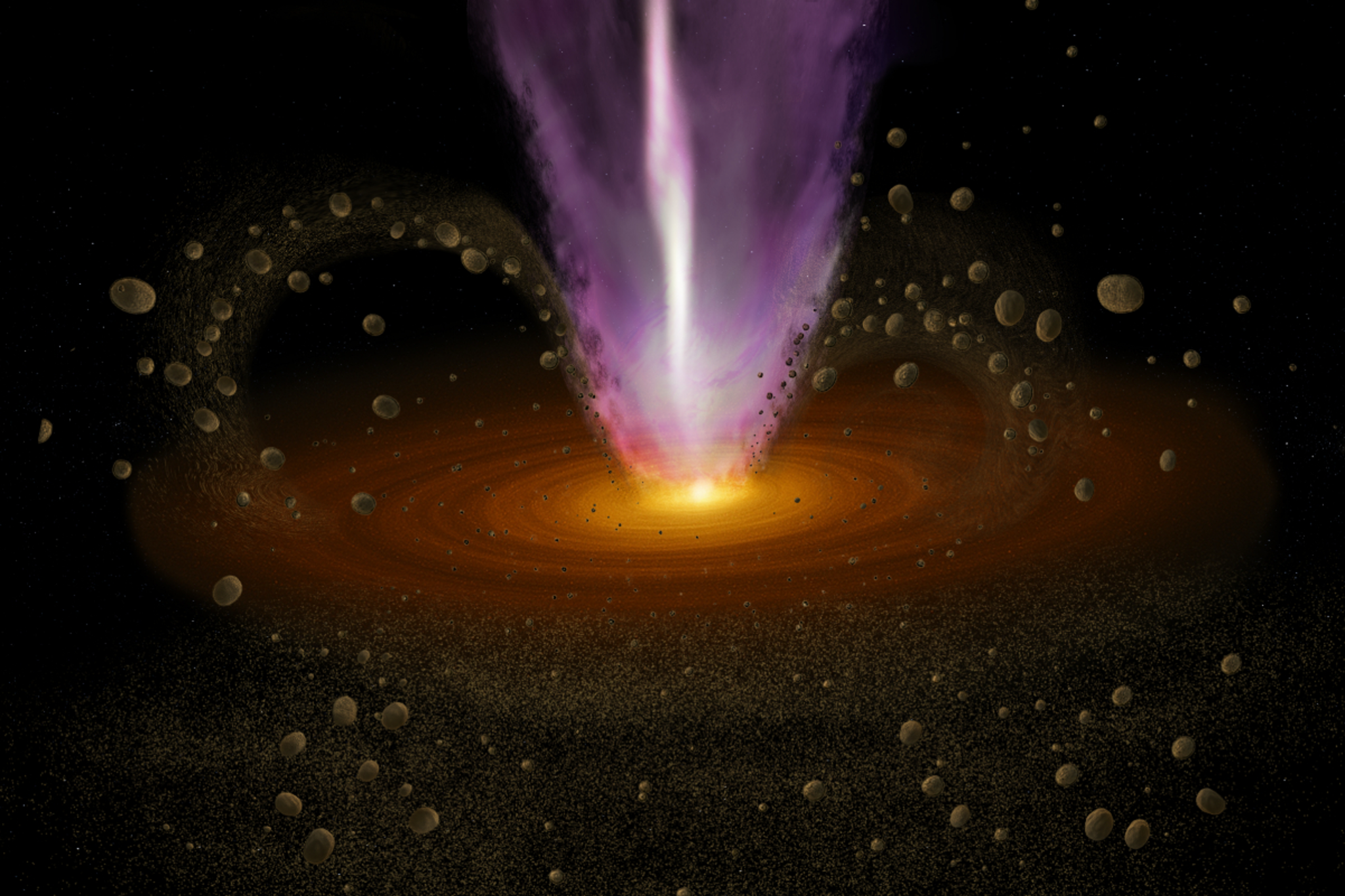

圖說:藝術家對年輕原恆星 L1551 IRS5 周圍大型塵粒的想像圖。圖中紫色區域代表由噴流開闢出的空洞區域。Credit: B. Saxton U.S. National Science Foundation/NSF National Radio Astronomy Observatory.

這種「風吹塵粒」的機制,過去在行星形成模型中少被納入,如今可能是推動塵粒演化為行星胚胎的重要環節,也有助於理解我們太陽系的起源。本次研究所觀測的原恆星樣本具有典型的類太陽性質,代表早期恆星演化階段中常見的條件,因此所揭示的機制有望適用於其他類似的行星形成環境。這項發現不僅揭示了一種新的行星形成途徑,也提供了重新思考太陽系起源的視角,讓我們得以一窺其可能的形成歷程。

雖然本次觀測到的塵粒僅達毫米等級,雖然不是「米尺障礙」所定義的尺寸範圍(約 10 公分至 1 公尺),但這些塵粒成功被帶離盤面並沉積在空洞區域邊緣,得以避開落入恆星或碎裂的命運,為後續進一步成長創造穩定條件。這項發現提供了可能的前期機制,有助理解塵粒如何邁向突破米尺障礙的關鍵一步。(編譯 / 段皓元)

資料來源:NRAO

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-15T08:24:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。