- 銀河系的氫原子地圖首次揭示了其團聚的“絮凝”性質

- 微類星體 SS 433 軌道週期變長和獨特的吸積盤行為

- 疏散星團Berkeley 65

- 在深空發現最大的芳香族分子

- 火箭發射量若增加10倍將危及臭氧層

- 2025草莓月攝影圖

銀河系的氫原子地圖首次揭示了其團聚的“絮凝”性質 原文

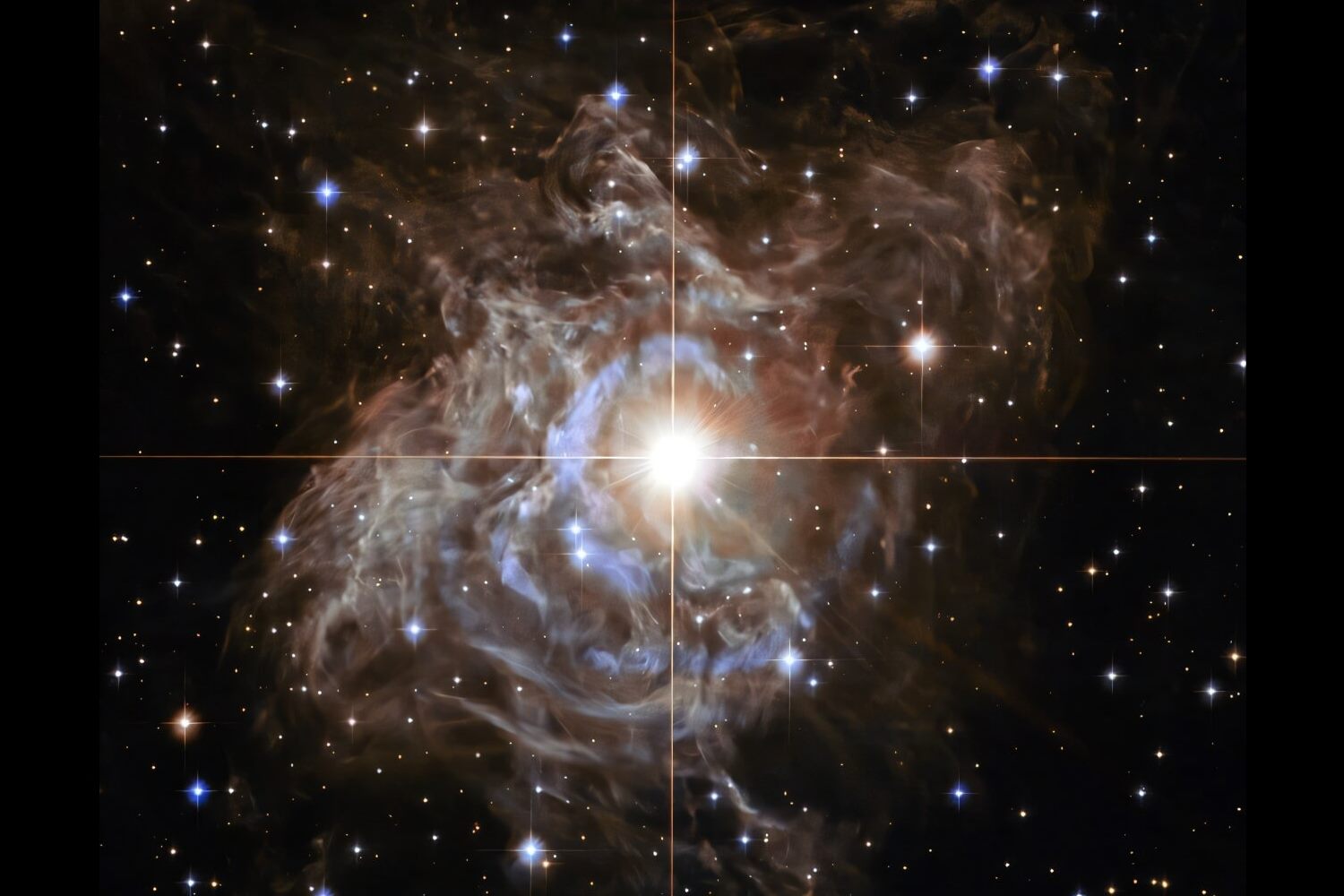

圖說:Cepheid variables are extremely luminous and can be seen at great distances, making them useful for determining the distances to galaxies.

圖說:Cepheid variables are extremely luminous and can be seen at great distances, making them useful for determining the distances to galaxies.

圖片來源:NASA

- 利用年輕的造父變星(Cepheid)精準測距,結合氣體與恆星資料,重新繪製銀河系外圍氫原子氣體的新地圖。

- 「模式配對(pattern matching)」技術把有精準距離的造父變星與周圍的原子氫氣團結合,克服傳統依靠銀河旋轉模型的速度距離估算方法不精確的缺點 。

- 研究顯示銀河系的氫原子氣體盤並非平滑,而是呈現「絨毛狀」(flocculent)的強烈塊狀結構,比恆星結構更不規則 。 與模型推估法相比,這種方法使氣體距離估計誤差減少約 24%,更可靠。

- 這份新地圖為研究銀河結構、動態、恆星形成及暗物質分佈提供更清晰的資料基礎。

- 隨著更多精準距離資料(如 Gaia 任務提供)和變星樣本加入,將進一步精細化氣體地圖,有助洞察星系互動、結構動力學與暗物質分佈等宇宙議題 。

微類星體 SS 433 軌道週期變長和獨特的吸積盤行為 原文

- SS 433 於 1978 年被發現,是第一個被確認的微類星體。它是一個處於演化晚期的大質量 X 射線雙星系統,由一個恆星質量黑洞吸積來自 A 型伴星的物質組成。該系統的軌道週期測量約 13.08 天,距離地球約 18,000光年。

- 來自俄羅斯的研究指出,SS 433 的軌道週期呈現出一種奇特的演化增長,每秒增長速率約為0.000114 毫秒。

- SS 433 是由一顆約10 倍太陽質量的A型伴星與約8 倍太陽質量的黑洞組成。

- 天文學家指出,該系統的軌道週期和軌道間隔同時增加。鑑於 SS 433 成員之間的距離隨時間增加,它演化為半分離雙星,從而避免了共同包層階段。

- SS 433 的軌道並非完全圓形,而是略微偏心,其吸積盤隨伴星自轉軸的進動而“被駕馭”(slaved disk),導致噴流方向會滯後變化。

- 研究者指出,SS 433 展現的特性和演化趨勢使其接近近年發現的超亮 X 射線天體(ULX)類別。

疏散星團Berkeley 65 原文

- 研究團隊利用 Devasthal Fast Optical Telescope(DFOT)歷時約十年進行深度光學觀測,針對銀河盤中距離約 6 500 光年、半徑約 3.1 光年、年齡約 1.6×10⁸ 年的疏散星團 Berkeley 65(Be 65)展開研究。

- 研究顯示 Be 65 較接近圓形,光度質量約 164 太陽質量,但動力學質量估計高達 5 581 太陽質量,顯示其恆星流失且正處於受環境破壞階段 。

- 從質量分佈可見低質量恆星流失,再加上星團的動態年齡約 7.5 百萬年,初步推測其質量隔離現象源自內部動力演化 。

- 該星團的變星觀測結果共識別 64 顆週期性變星和 16 顆非週期性變星;週期性變星包括主序脈動變星,如慢脈動 B 型、Delta Scuti、RR Lyrae 和 Gamma Doradus。

- Be 65 的質量流失早於理論預期蒸發時間,顯示外部環境(如氣體塵埃、潮汐力)對星團動力演化有重要影響。 研究不僅補足了 Be 65 的基本引數,更揭示星團如何在銀河盤環境下演化與逐步解體,對於理解銀河結構與疏散星團命運具有關鍵意義。

在深空發現最大的芳香族分子 原文

- 發現最大芳香分子:天文學家與化學家團隊在太空分子雲TMC-1中發現迄今最大的多環芳香烴(PAH),氰基碳氫化合物(cyanocoronene,C₂₄H₁₁CN),由七個苯環與一個氰基組成。

- TMC-1區域以其豐富的化學成分而聞名,是新星的搖籃。

- 利用美國國家電波天文臺的綠岸望遠鏡(Green Bank Telescope),研究團隊透過分子旋轉光譜技術精確識別此複雜有機分子。

- 此發現推翻PAH僅在高溫環境(如老年恆星周圍)形成的傳統觀點,顯示低溫分子雲也能生成複雜有機分子。

- 氰基碳氫化合物的發現表明宇宙化學過程比預期更複雜,可能與星際化學及生命起源相關,拓展對潛在宜居環境的理解。

- 在低溫環境中檢測如此大型PAH需要高靈敏度儀器,顯示電波天文學在宇宙化學研究中的關鍵作用。 團隊計劃繼續探索TMC-1中的其他PAH,繪製更完整的分子分佈圖,進一步研究其形成機制及對天體生物學的影響。研究成果刊於《Science》。

火箭發射量若增加10倍將危及臭氧層 原文

- 目前全球每年火箭發射次數逐年增加,2019 年為 102 次,2024 年已增至約 258 次,2025 年預期更多。

- 當全球每年火箭發射量達 2,000 次(約目前的 10 倍)時,將對臭氧層造成可觀影響,使其恢復速度緩慢。

- 模擬顯示,火箭排放的氯化物與黑碳等會進入平流層,導致全球臭氧層平均減薄最多約 3%,其中南極地區受影響最明顯 。

- 只要維持在年發射量不超過 900 次左右,臭氧層恢復不會顯著受阻 。

- 不同推進劑對臭氧影響差異顯著,排放含氯化學物質或黑碳顆粒的燃料對臭氧層的影響最大。若未來發射增速超過臨界點,須選用更環保燃料並限量控制 。

- 返回大氣層的火箭殘骸釋出金屬微粒,也可能對臭氧層造成損傷,但化學機制仍仍未完全瞭解 。

- 全球太空產業的發展需要透過國際合作與監管,減少氯及黑碳排放,確保臭氧層不受破壞。

2025草莓月攝影圖 原文

圖說:Strawberry Moon captured by Mike Read, Longleat Forest, Wiltshire, UK, 10 June 2025. Equipment: Canon R6 Mark II DSLR camera, 100–500mm L lens

圖片來源:BBC Sky at Night Magazine

圖說:Strawberry Moon captured by Sandra, Huntsville, Alabama, USA, 10 June 2025

圖片來源:BBC Sky at Night Magazine

- 6月10–11 日的草莓月成為今年最低的一次滿月,來自全球的攝影愛好者捕捉到令人驚豔的橘紅月色與低垂姿態,許多攝影師利用建築、樹冠或地標作為前景,凸顯「月球幻覺」,月亮近地平線看起來特別巨大。

- 由於距離地平線低、光線經過大氣層散射的緣故,月亮出現橘、粉或紅色調,但名稱「草莓月」其實與色澤無關。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-13T08:18:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。