這是一個被研究人員形容為「混亂又奇特」的行星系統。透過 NASA 詹姆斯・韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機,天文學家成功拍攝到距離地球約 60 光年、位於銀河系中的恆星「武仙座14」(14 Herculis)周圍的其中一顆已知系外行星,這也是一顆極為寒冷的氣體巨行星。

這顆名為 14 Herculis c 的系外行星,是目前為止以「直接攝影法」拍攝到的最冰冷系外行星之一。雖然目前已發現近 6,000 顆系外行星,但真正以影像方式拍攝下來的不到 100 顆,且多數極為炙熱。根據最新資料,14 Herculis c 的質量約為木星的七倍,表面溫度僅約攝氏 -3 度,屬於極為寒冷的行星。母恆星 14 Herculis 的性質與太陽相似,年齡接近,質量與溫度略低。系外行星越冷,就越難以直接拍攝;而韋伯望遠鏡憑藉其紅外波段的極高靈敏度,開啟了觀測低溫行星的新視野。

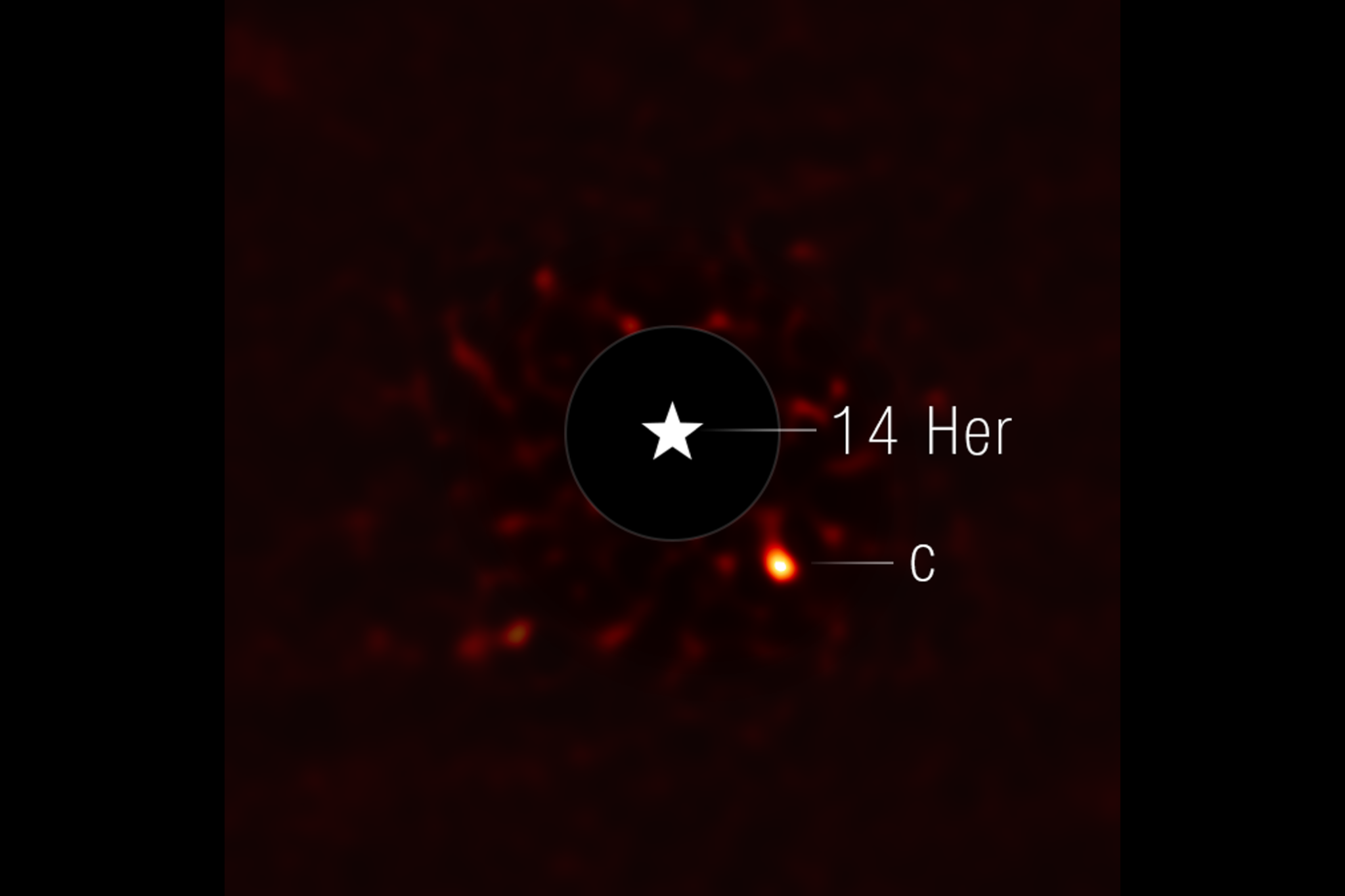

圖說:這張影像顯示的是系外行星 14 Herculis c,由 NASA 詹姆斯・韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機(NIRCam)搭配日冕儀拍攝。影像中以星形符號標示母恆星 14 Herculis 的位置,其光芒已被日冕儀遮蔽(畫面中顯示為白邊黑圈)。

14 Herculis c 繞行恆星的平均距離約為 22.5 億公里(相當於地球至太陽距離的 15 倍),介於土星與天王星之間,其軌道呈高度橢圓形,如同美式足球。目前已知該系統擁有兩顆行星,但它們的軌道並不像太陽系那樣共面,而是像英文字母「X」般交叉,並以恆星為中心。兩顆行星的軌道面彼此傾斜約 40 度,且在繞行過程中互相牽引與擾動。這是首次拍攝到位於此類高度傾斜系統中的系外行星。

天文學家提出多種理論來解釋此係統為何如此「偏離常軌」,其中一項主流假說認為:系統形成早期可能曾有第三顆行星遭劇烈丟擲,導致其餘行星重新排列組合。我們自己的太陽系早期也曾歷經氣體巨行星的主導與遷移,重塑小行星帶與其他行星的軌道。在 14 Herculis 系統中,彷彿看到一處更加劇烈的行星「犯罪現場」留下的痕跡,令人不禁思索,類似的演化過程是否也曾發生在太陽系,進而左右地球這類小型行星的命運。

根據理論,一顆行星若在約 40 億年前形成,且缺乏穩定的內部熱源,應會隨時間逐漸冷卻,進而可推算其當前的溫度與光度。然而,實際觀測顯示 14 Herculis c 的亮度低於預期。研究團隊推測,這可能與其大氣中出現的「碳不平衡化學」有關,這種現象常見於低溫棕矮星。在這類天體中,包括 14 Herculis c,在應觀測到甲烷的溫度條件下,卻偵測到二氧化碳與一氧化碳。這暗示其大氣中可能存在劇烈的垂直對流,將來自深層、較溫暖區域的分子迅速帶至冷卻的高層。

此次對 14 Herculis c 的觀測,僅是探索這個奇特行星系統的起點。雖然目前所見只是一個微弱光點,但若未來能進一步進行光譜觀測,將有助於釐清其大氣成分,並深化對此一異常系統的動力學與形成歷程的理解。(編譯 / 段皓元)

資料來源:WEBB

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025-06-11T15:34:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。