- 太陽出現巨型「嘴形」冕洞

- 新理論挑戰大霹靂起點

- 測量恆星年齡

- 錢卓X射線望遠鏡觀測到星系團碰撞事件

- NASA 資料中發現3個黑洞吃掉了大質量恆星

- 韋伯望遠鏡觀測草帽星系

太陽出現巨型「嘴形」冕洞 原文

圖說:The Sun in 193 Ångstroms, a wavelength of extreme ultraviolet light.

圖說:The Sun in 193 Ångstroms, a wavelength of extreme ultraviolet light.

圖片來源:NASA SDO

- 2025年6月4日,NASA太陽動力學天文臺(SDO)拍攝到太陽表面一個寬約五倍木星的冕洞,形似一張驚訝的嘴巴,伴隨兩個類似眼睛的斑點,形成「驚訝臉」圖案。

- 冕洞並非真正的孔洞,而是太陽磁場開放的區域,允許太陽風中的帶電粒子以高速噴出,因溫度較低、密度較小,在紫外線波段下呈現暗色。

- 該冕洞位於太陽南半球,伴隨北半球的兩個暗點,在171、193、211埃(Angstroms)波長的紫外線影像中清晰可見,肉眼無法直接觀察。

- 太陽正處於活躍的11年週期高峰,近期經歷G4級地磁風暴,引發極光現象。該冕洞可能帶來輕微地磁風暴,但影響預計較弱,因其位於南半球。

- 研究冕洞有助瞭解太陽磁場行為及太陽風對地球的影響,如極光或通訊幹擾。NASA持續監測以預測太空天氣。

新理論挑戰大霹靂起點 原文

- 一項新研究提出,宇宙可能並非始於大霹靂,而是經歷「大反彈」(Big Bounce),即宇宙在坍縮後反彈膨脹,無需單一起始點。

- 美國研究團隊提出,基於量子宇宙學,認為宇宙在極高密度下因量子效應避免奇點,轉而反彈。

- 早期大反彈模型面臨不穩定性問題,無法解釋宇宙如何從收縮轉為膨脹。新模型引入「規範場」,解決穩定性問題,並符合宇宙微波背景輻射觀測。

- 大反彈模型預測宇宙膨脹與現有大霹靂模型一致,能解釋星系、星團等結構形成,且無需假設初始奇點。

- 此理論挑戰傳統宇宙學觀點,提出宇宙可能是迴圈的,經歷多次收縮與膨脹。研究尚未證實,但為宇宙起源提供新視角。

- 研究團隊表示,需進一步觀測宇宙微波背景輻射的細微模式,或重力波訊號,以驗證大反彈模型是否正確。

- 該研究發表於《Journal of Cosmology and Astroparticle Physics》。

測量恆星年齡 原文

圖說:A closeup of stars in the open cluster NGC 6791. 圖片來源:NASA, ESA, and L. Bedin (STScI)

- 探討利用兩種不同方法(恆星震盪學與等時線擬合)測量恆星年齡是否一致,研究聚焦於七個開放星團的年齡估計。

- 恆星震盪學( asteroseismology)透過分析恆星內部振動推算年齡,等時線擬合法(isochrones )則利用星團的溫度-亮度圖推估整體年齡,研究比較這兩種方法在七個星團中的結果。

- 研究發現多數星團的恆星震盪學年齡中位數與星團年齡接近,但個別恆星的年齡分佈差異極大,遠超測量誤差或模型差異預期。尤其在NGC 6819星團,恆星震盪學年齡與等時線年齡存在系統性偏差。

- 年齡差異可能源於恆星震盪學模型的限制,或星團內恆星的物理特性差異,如質量或化學組成。NGC 6819的偏差需進一步觀測和分析驗證。

- 該研究揭示恆星年齡估計的複雜性,對理解星團內恆星演化及模型精確性有重要啟示,研究發表於《The Astrophysical Journal Letters》。

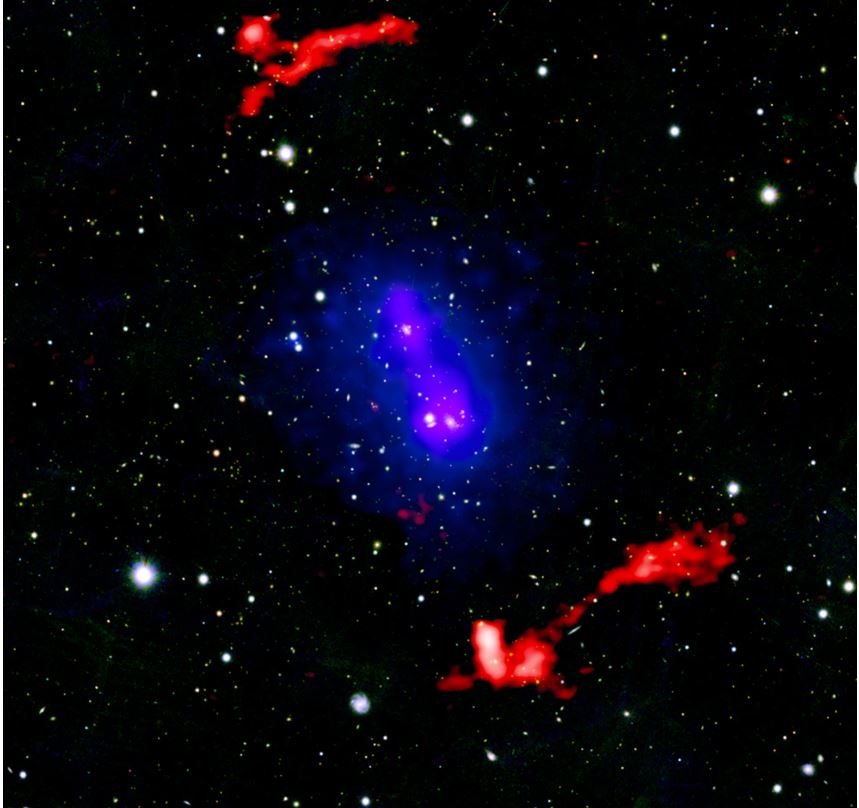

錢卓X射線望遠鏡觀測到星系團碰撞事件 原文

圖說:X-ray: NASA/CXC/CfA/Stroe, A. et al.; Optical: PanSTARRS; Radio: ASTRON/LOFAR 圖片來源:NASA/CXC/SAO/N. Wolk

- NASA的錢卓X射線望遠鏡與其他望遠鏡觀測到罕見的宇宙事件,兩個星系團(PSZ2 G181.06+48.47,簡稱PSZ2 G181)已碰撞並即將再次相撞,距離地球約28億光年。

- 星系團是宇宙中最大的結構,由數百至數千個星系、超高溫氣體和暗物質組成,受重力束縛。PSZ2 G181的總質量相較其他碰撞星系團較低,屬於罕見案例。

- 觀測結合錢卓X射線望遠鏡(紫色)、歐洲太空總署XMM-Newton望遠鏡(藍色)、LOFAR電波望遠鏡資料(紅色)及Pan-STARRS光學影像資料,揭示碰撞細節。

- 研究發現三個衝擊波前緣,與碰撞軸對齊,顯示兩星系團在約10億年前首次碰撞後減速,現正朝第二次碰撞前進。衝擊波間距約1100萬光年,為已知最大分離距離。

- 這些衝擊波是第二次碰撞的早期跡象,有助於研究星系團的質量分佈、暗物質行為及宇宙結構演化。研究成果發表於《The Astrophysical Journal》。

NASA 資料中發現3個黑洞吃掉了大質量恆星 原文

- 研究利用NASA、歐洲太空總署(ESA)等機構的資料,發現三個極端例子,三個位於遙遠星系中心的超大質量黑洞吞噬質量為太陽3至10倍的恆星。

- 這些事件被歸類為「極端核瞬變(extreme nuclear transients)」,是自大霹靂以來最劇烈的宇宙爆炸,釋放能量相當於100次超新星爆發,亮度持續數月。

- NASA確認事件與黑洞相關,而非其他恆星爆炸現象。X射線、紫外線和光學望遠鏡的觀測也顯示黑洞撕裂恆星的跡象。

- NASA的WISE(廣域紅外巡天探測器)資料幫助分析黑洞周圍的塵埃環境,地面望遠鏡如W. M. Keck望遠鏡等也提供觀測資料。

- 這些事件幫助探索早期宇宙中黑洞的形成與成長,僅10%的早期黑洞積極吞噬氣體與塵埃,因此觀測極端的核瞬變事件是在早期宇宙中尋找黑洞的另一種方式。

- 未來NASA的羅曼太空望遠鏡以其紅外線靈敏度和廣視場,將能探測此類爆炸事件。

- 這些事件釋放的高能輻射影響宿主星系的環境,對星系演化有重要意義。此研究刊登於《Science Advances》。

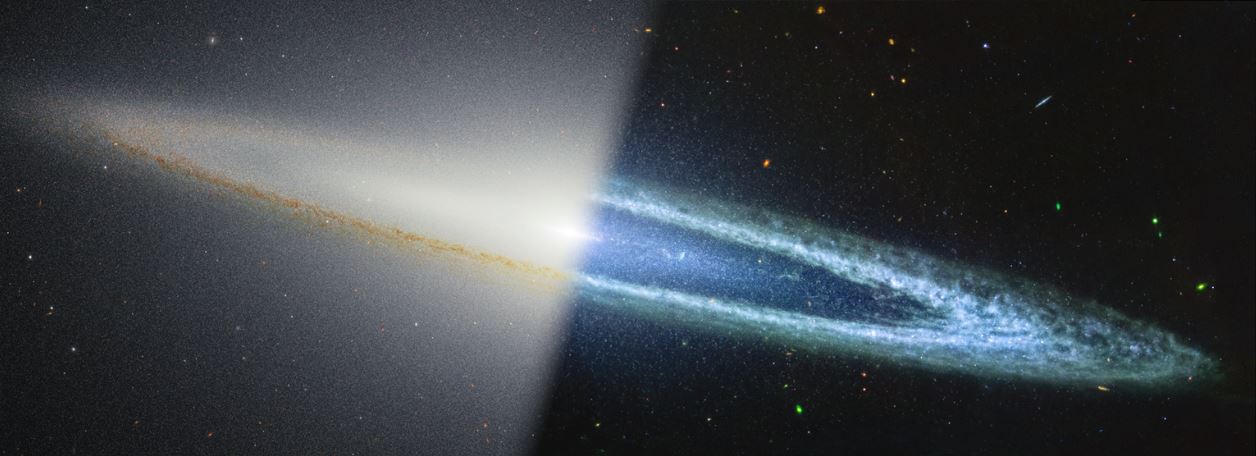

韋伯望遠鏡觀測草帽星系 原文

圖說:The Sombrero galaxy is split diagonally in this image: near-infrared observations from NASA’s James Webb Space Telescope are at the left, and mid-infrared observations from Webb are at the right. 圖片來源:NASA, ESA, CSA, STScI

- 韋伯太空望遠鏡於2024年底以中紅外線拍攝草帽星系( Sombrero galaxy,也稱為M104),並於近期補充近紅外線觀測,揭示星系結構細節。

- 近紅外線影像顯示草帽星系中央的巨大恆星團(核心)被照亮,外圍塵埃盤阻擋部分恆星光線,與哈伯望遠鏡的可見光影像相比,塵埃盤較不明顯。

- 透過不同波長(近紅外線、中紅外線及可見光)觀測,科學家能研究星系中恆星、塵埃與氣體的互動作用,瞭解其形成與演化過程。

- 草帽星系位於室女座,距地球約3000萬光年,擁有約2000個球狀星團,這些星團的化學組成差異顯示星系可能經歷多次合併。

- 中紅外線影像揭示外圍塵埃環的團塊結構,含有多環芳香烴,暗示可能存在年輕恆星形成區,但星系整體恆星形成速率低(每年少於1個太陽質量)。

- 韋伯望遠鏡其紅外線觀測能力揭示塵埃分佈細節,補充哈伯的可見光資料,此影像與資料有助天文學家探索星系演化及宇宙中物質的分佈與作用。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/06/06 08:36:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。