- 發現圍繞小恆星執行的巨行星

- IIb型超新星SN 2024aecx

- 太陽的磁幕結構

- 冥王星霧霾冷卻效應

- 發現超級地球Kepler-725c

- 新發現的「宇宙喜馬拉雅」類星體群集

- 天象館節目幫助科學家解開宇宙的秘密

發現圍繞小恆星執行的巨行星 原文

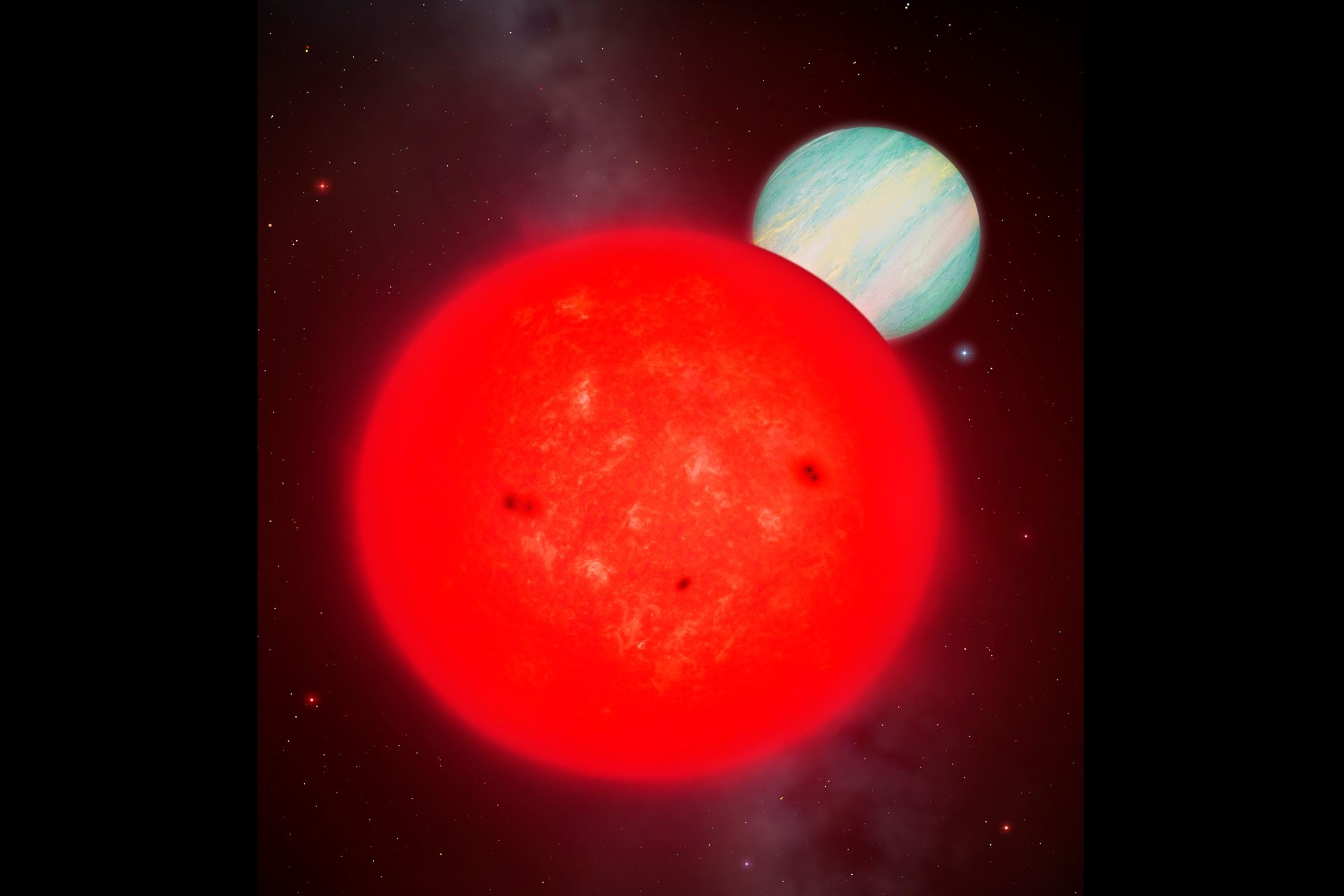

圖說:Artists Impression of the newly discovered giant planet—TOI-6894 b orbiting around a 0.2 solar mass host star.

圖說:Artists Impression of the newly discovered giant planet—TOI-6894 b orbiting around a 0.2 solar mass host star.

圖片來源:University of Warwick/Mark Garlick

- 天文學家發現一顆名為TOI-6894b的巨型氣態行星,繞著一顆質量僅為太陽20%的紅矮星執行,位於距地球約241光年處。此發現挑戰現有行星形成理論,因如此小的恆星通常難以形成如此大的行星。

- TOI-6894b的半徑略大於土星,但質量僅為土星一半,約為木星的17%(地球的53倍)。其軌道週期極短,僅約3天,距恆星約為地球到太陽距離的1/40。

- 現有行星形成模型認為,低質量恆星的原行星盤缺乏足夠物質形成巨型行星。另一理論提出行星可能因盤面不穩定而形成,但仍無法完全解釋TOI-6894b的存在。

- 此發現由英國研究團隊領導,利用NASA的TESS太空望遠鏡篩選91,000顆低質量紅矮星,後由智利的甚大望遠鏡確認TOI-6894b的存在,為理解巨型行星形成的極端情況提供重要線索。

- 研究成果刊登於《自然天文學》期刊。這是迄今發現的最小恆星擁有如此大行星的案例,暗示銀河系中可能存在更多類似巨型行星。

IIb型超新星SN 2024aecx 原文

圖說:SN 2024aecx and the host galaxy NGC 3521. 圖片來源: arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2505.19831

- 2024年12月16日,小行星撞擊最後警報系統(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, ATLAS)在NGC 3521星系中發現超新星SN 2024aecx。

- 中國研究團隊經光度與光譜觀測確認為IIb型超新星,屬於較罕見的型別。

- SN 2024aecx顯示微弱的氫線和雙峰光變曲線,這是IIb型超新星的典型特徵。其光度峰值使其成為同類中最亮的超新星之一。

- 研究團隊透過光度學和光譜學觀測,分析其光變曲線和化學組成,研究其演化特性,這些觀測有助於瞭解IIb型超新星的爆發機制。

- NGC 3521位於約3700萬光年外,SN 2024aecx的發現為研究該星系的恆星形成和演化提供了重要線索。

太陽的磁幕結構 原文

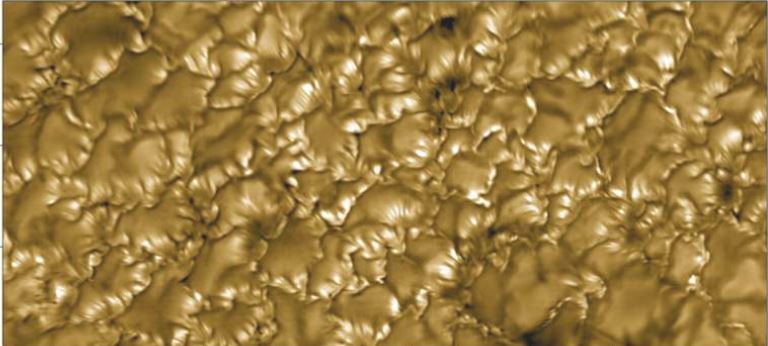

圖說:Sharpest-ever view of the Sun's surface, using the NSF Inouye Solar Telescope, reveals ultra-fine magnetic "stripes," known as striations, just 20 kilometers wide. 圖片來源:NSF/NSO/AURA

- 研究團隊使用DKIST望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope),利用其可見光寬頻成像儀(VBI)的G波段觀測到太陽表面前所未有的詳細影像,揭示太陽磁場的「磁幕」結構。

- 研究發現,太陽表面的磁場形成類似「幕狀」的結構,這些磁幕由強烈的磁場線組成,影響太陽活動如耀斑和日冕物質拋射(CME)的發生。

- 德國開發的大型光譜偏振儀VTF,能以高解析度分析太陽光譜,測量磁場強度、溫度、壓力和等離子流動速度,提供對太陽大氣的深入瞭解。

- 這些磁場結構與太陽黑子相關,是驅動太陽風暴的關鍵因素,可能幹擾地球的通訊系統和電力網,相關研究有助於改善太空天氣預測。

冥王星霧霾冷卻效應 原文

圖說:NASA's New Horizons spacecraft captured this image of Pluto's surface shrouded in atmospheric haze.

圖片來源:NASA/JHUAPL/SwRI

- 冥王星霾冷卻效應確認:根據《自然天文學》期刊2025年6月2日發表的研究,韋伯太空望遠鏡(JWST)首次觀測冥王星,確認其大氣由霧霾粒子主導,這驗證了科學家在2017年提出的假說。

- JWST觀測顯示冥王星表面存在季節性揮發性冰(如氮和甲烷)重新分佈現象,且其大氣物質被拉向主要衛星卡戎,這是太陽系中獨特的互動作用。

- 研究指出,冥王星大氣中的霧霾粒子導致顯著的冷卻效應,與太陽系其他天體大氣不同。這些粒子影響熱量分佈,使冥王星表面溫度低於預期。

- 2015年NASA新視野號飛掠冥王星,揭示其複雜地形(如盆地、山脈、冰川)和化學豐富的大氣,科學家據此提出霧霾主導假說,現獲JWST資料支援。

- 此發現有助於理解冥王星大氣動態及太陽系邊緣天體的環境,對研究矮行星及系外行星大氣提供新的視野。

發現超級地球Kepler-725c 原文

- 國際研究團隊確認一顆名為Kepler-725c的超級地球,位於類似太陽的恆星宜居帶內,距離地球約690光年。此行星質量約為地球的10倍,軌道週期與地球相似。

- Kepler-725c位於宜居帶,理論上允許液態水存在,為潛在生命提供條件。研究使用行星凌日時變(Transit Timing Variation, TTV)技術,精確測量其軌道和質量。

- 研究人員利用克卜勒太空望遠鏡資料,確認這顆行星是尋找「地球2.0」的關鍵線索。

- 儘管Kepler-725c可能支援碳基生命,但研究強調需要進一步分析其大氣組成和表面條件,以確認是否真正宜居。

- 未來科學家將計畫探測Kepler-725c的大氣,尋找生物標誌,如水蒸氣或甲烷,以評估其宜居性。

新發現的「宇宙喜馬拉雅」類星體群集 原文

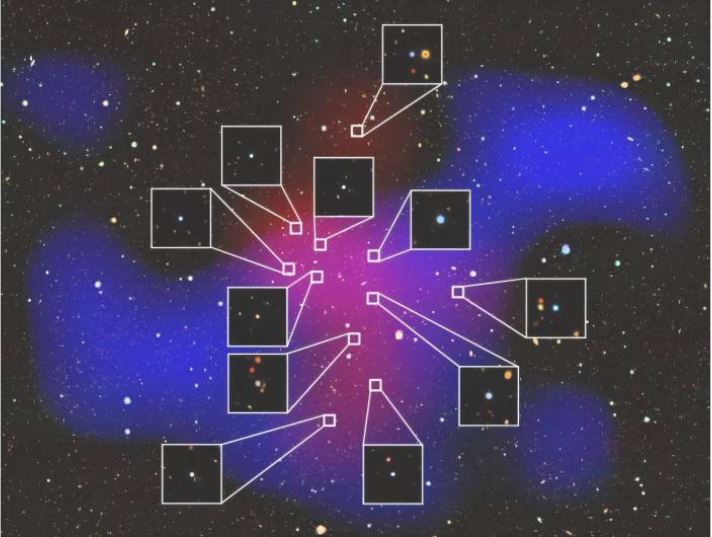

圖說:The densest cluster of supermassive black holes identified in the universe. The background image was taken by Hyper Suprime-Cam on the Subaru Telescope. The red and blue shadows represent the density of the supermassive black holes (quasars) and the surrounding hundreds of young, star-forming galaxies, respectively. The white squares frame the quasars, and the larger squares show close up images. 圖片來源:Subaru Telescope / SDSS, Liang et al

- 日本研究團隊發現一個由11個類星體組成的罕見群集,在鯨魚座方向,位於兩個星系群交界處,命名為「宇宙喜馬拉雅」(Cosmic Himalayas),打破先前僅5個類星體的紀錄。

- 此類星體群集的密集程度和特殊位置(星系群邊界)無法用當前宇宙形成理論解釋,顯示宇宙大尺度結構的異常現象。

- 研究利用Subaru望遠鏡和光譜分析,確認這11個類星體位於約距離地球108億光年的地方,屬於宇宙早期結構,挑戰類星體隨機分佈的假設。

- 此發現促使科學家重新思考類星體形成機制及其與宇宙大尺度結構的關聯,團隊計劃進一步觀測,探索類星體群集與星系、星際氫氣的空間分佈差異,以瞭解其形成原因及對宇宙演化的影響。

天象館節目幫助科學家解開宇宙的秘密 原文

圖說:This image provided by the American Museum of Natural History shows a new planetarium show showing a backwards S-shaped spiral in what's known as the Oort Cloud far beyond Pluto. 圖片來源:American Museum of Natural History via A

- 美國自然歷史博物館的科學家在準備紐約天文館展覽時,意外揭示太陽系歐特雲(Oort Cloud)的複雜結構,挑戰傳統認知。

- 過去認為歐特雲是球形或扁平殼狀,受到行星和銀河系引力的影響。但天文館模擬顯示其形狀更像「螺旋」,暗示內部結構更為複雜。 科學家計劃進一步觀測和模擬,確認歐特雲的精確形狀及其對太陽系天體的影響,可能需要如韋伯太空望遠鏡的資料支援。

- 研究團隊利用先進模擬技術,為天文館展覽設計時發現這一結構,顯示歐特雲可能由彗星和太陽系形成時的冰冷遺跡組成,位於太陽系邊緣,距太陽約2000至100000天文單位。

- 此發現有助於了歐特雲如何儲存和釋放彗星,影響太陽系長期動態,並為研究太陽系形成和演化提供新線索。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/06/05 09:52:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。