大型強子對撞機改變了粒子物理學,而如今科學家們正在構思更強大的超級對撞機。由於建設超級對撞機需要龐大的資金與時間,科學家們轉向以更便宜、自然的替代方案來尋找暗物質和其他難以捉摸的粒子。在一篇新論文中,研究團隊描述了超大質量黑洞如何創造一個緻密的環境讓粒子以相對論性速度旋轉並相互碰撞,釋放出地球上可偵測到的其他粒子。

這項研究發表於《物理評論快報》(Physical Review Letters)上,其結果可能有助於補足像歐洲大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC)這類研究設施所需的數十億美元經費和數十年建造時間。粒子加速器以近光速將質子及其他亞原子粒子互相撞擊,藉此揭示物質最根本的性質。從撞擊產生的微弱閃光與殘骸,可能揭露尚未發現的新粒子,包括作為暗物質候選者的粒子。像大型強子對撞機是目前全球最大、能量最高的粒子加速器,其加速軌道是一條長達27公里的圓形隧道,不僅推進了粒子物理學,也促成了網際網路、癌症治療與高效能運算的重大進展。

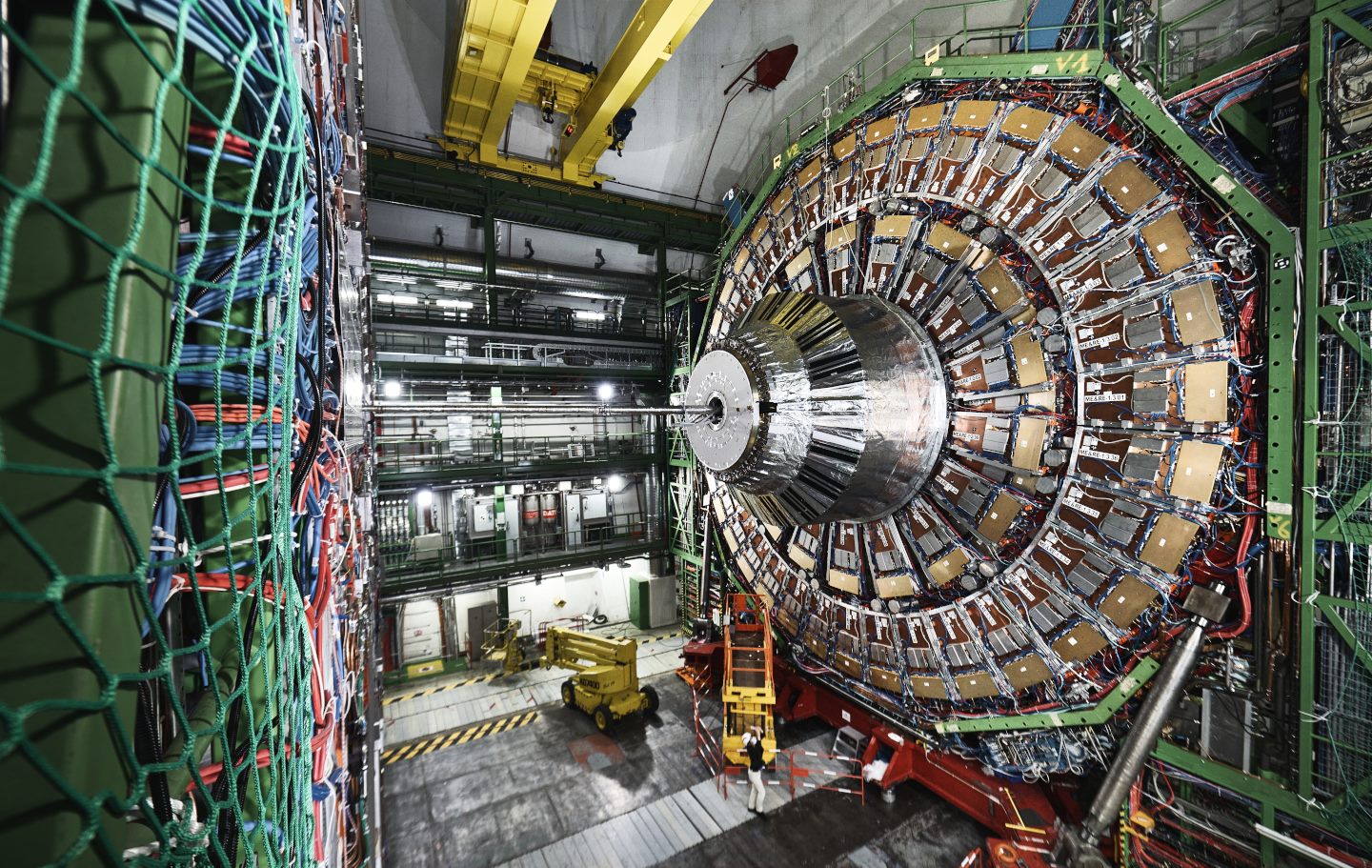

圖說:LHC中的緊湊緲子線圈(CMS)偵測器於維護期間的照片,2021年。Photograph: Hertzog, Samuel Joseph; Ordan, Julien Marius (CERN)

研究團隊指出,在星系中心快速旋轉的大質量黑洞會釋放出大量的電漿噴發,這很可能是因為由黑洞自轉能量與其周圍吸積盤所驅動的噴流所造成,這些現象與人造超級粒子加速器所產生的效果類似。在一個快速旋轉的黑洞附近,粒子會發生混亂的碰撞,這些碰撞產生的部分粒子會掉進黑洞的中心,永遠消失。但有些粒子則會被丟擲來,這些被拋出的粒子被加速到前所未有的高能狀態,透過計算發現這些粒子的能量與超級對撞機產生的能量一樣強,甚至更高。如果超大質量黑洞能透過高能量質子碰撞產生這些粒子,那麼或許就能在地球上接收某些極高能粒子快速穿過探測器的訊號。這將是來自宇宙中最神秘天體之一的全新型態粒子加速器的證據,其能量甚至遠高於任何地面加速器可達的範圍。

當然,即使團隊的理論正確,從數萬光年之外的加速器捕捉這些高能量粒子也非常棘手。為了偵測這些高能粒子,科學家可以利用目前已在追蹤超新星、大質量黑洞噴發的觀測站。這些觀測站包括設在南極的冰立方微中子觀測站(IceCube Neutrino Observatory)以及最近在地中海下方探測到史上最強微中子的立方公里微中子望遠鏡(KM3NeT)。「超級對撞機與黑洞的差異在於,黑洞距離我們很遠,」論文作者之一的席爾克說。「但即使如此,這些粒子還是能抵達地球。」(編譯/王庭萱)

資料來源:Phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/06/04 10:14:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。