一個由國際天文學家組成的團隊發現了一個幾乎呈現完美圓形的超新星殘骸(SNR),這是目前銀河系中已知對稱性最高的超新星殘骸之一。這項新發現的結構被命名為 「Teleios」,來自希臘文τέλειος,意為完美。相關研究已於5月7日發表於arXiv預印本平臺。

什麼是超新星殘骸?

超新星殘骸是大質量恆星爆發後所留下的向外膨脹天體,當中包含了爆炸噴出的物質以及爆炸產生的衝擊波掃過周圍星際介質後所捕捉到的物質。這些殘骸在銀河中扮演重要角色,能夠豐富星際介質、推動恆星形成並影響星系結構的演化。大多數已知的超新星殘骸因環境隨時間變得扭曲、對稱性差,Teleios卻以幾乎完美的圓形結構脫穎而出,成為極為罕見的例外。目前僅有少數殘骸如SNR J0624-6948、SN 1987A或大麥哲倫星系中的SNR J0509-6731有類似形態。

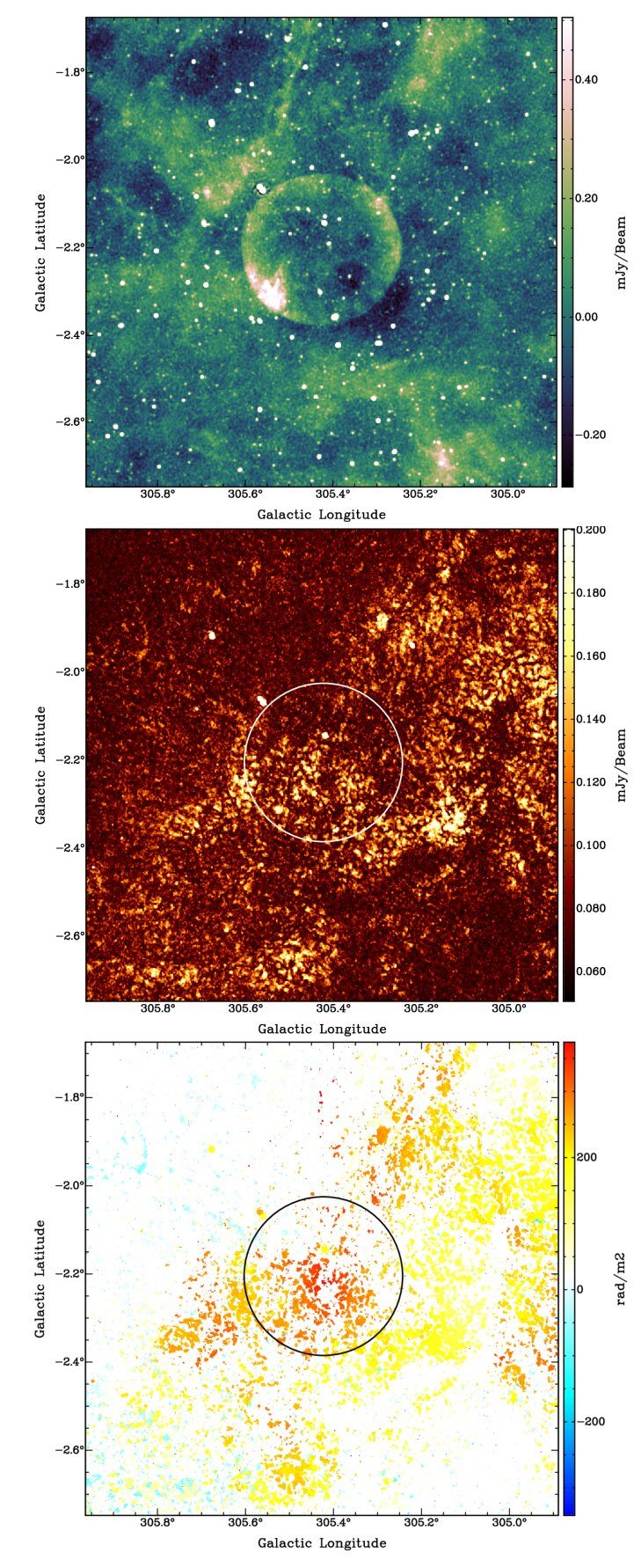

圖說:ASKAP拍攝的Teleios無線電影像。上方為Stokes I影像,呈現總電波強度分佈;中間為偏振強度影像(Polarized Intensity, PI),顯示偏振訊號強度;下方則為旋轉量(Rotation Measure, RM),反映電波穿過星際磁場所產生的極化旋轉效應,可用來探測磁場結構。Credit: arXiv (2025).

Teleios的特殊性

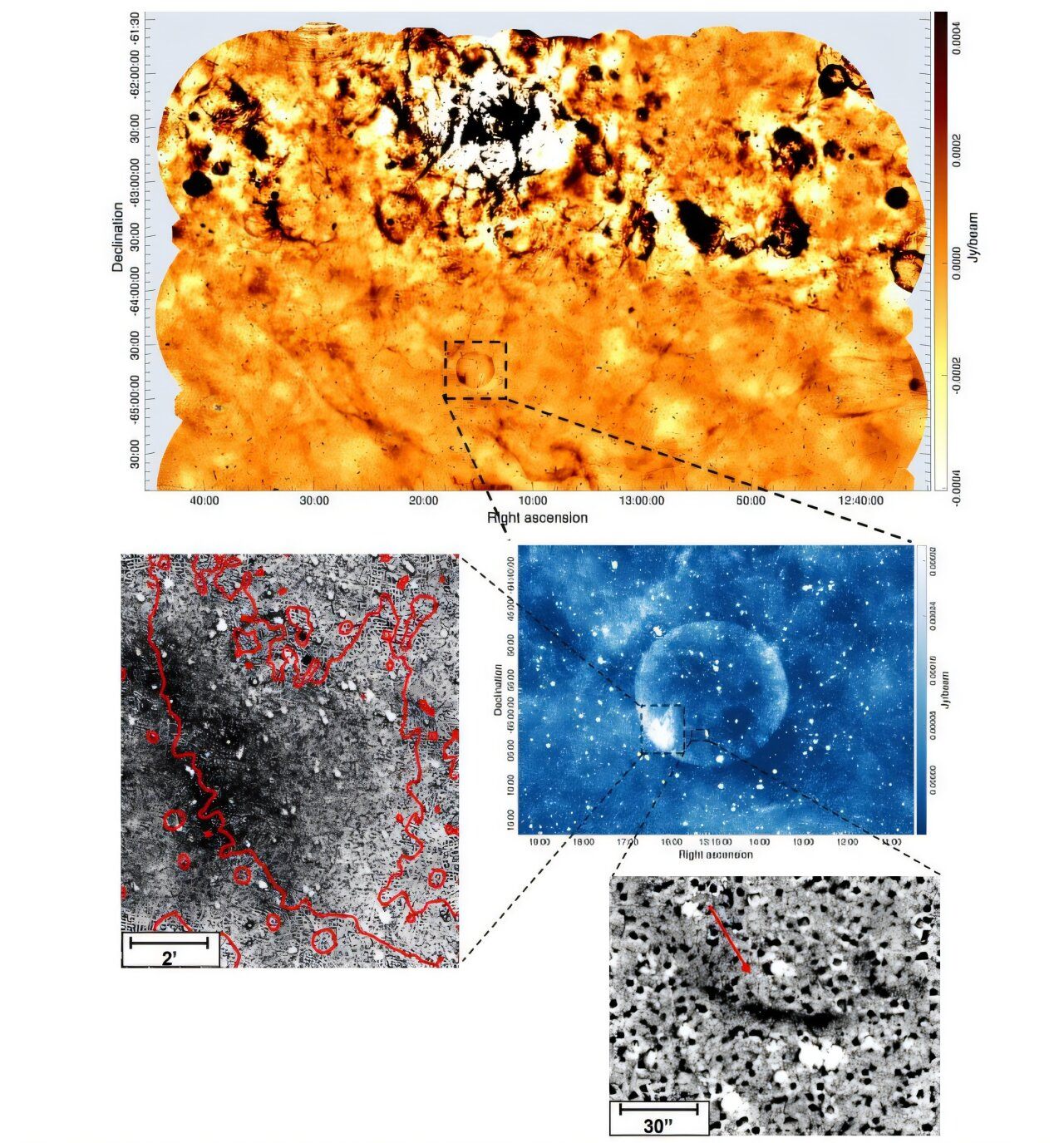

Teleios(G305.4–2.2)由研究團隊在分析澳洲平方公里陣列先導計畫(ASKAP) 的無線電資料時意外發現,該資料來自於宇宙演化地圖(EMU)大型巡天計畫。這個天體僅在無線電波段被清楚觀測,在 X 光、紅外線與光學等波段都幾乎毫無蹤影,只有些許 Hα 線輻射與可能的伽瑪射線訊號。這使得 Teleios成為目前所知表面亮度最低、最難以偵測的超新星殘骸之一。根據ASKAP資料,Teleios的直徑約為21.5角分,其形狀圓度高達 95.4%。透過氫原子 HI 光譜推算,其距離可能有兩種:約7,170 光年(實際直徑約14 pc)或25,100 光年(實際直徑約 48 pc),分別代表Teleios是一個年齡小於千年的年輕殘骸,或是一個超過萬年的成熟天體。

無線電特性與結構線索

Teleios的無線電光譜指數為 –0.6 ± 0.3,屬於典型的同步輻射,這表示該殘骸由爆炸衝擊波加速出的帶電粒子所發出的非熱輻射,如此陡峭的指數常見於非常年輕或非常年老的超新星殘骸。在其殼層東南側發現一塊擴充套件無線電發射區域,可能是與當地星際介質(ISM)互動作用的結果。不過,整體結構的圓形完整度依然極高,顯示Teleios可能位於一個極為稀薄、均勻的星際氣體泡泡中膨脹。關於 Teleios的起源,研究團隊考慮了多種可能性,較有可能是來自白矮星爆炸的Type Ia超新星,但目前為止尚未在中心找到任何殘留白矮星或伴星的直接證據,這使其前身仍未定論。

圖說:ASKAP在943.5 MHz頻率拍攝的Teleios與其周圍環境。上方可見銀河盤面結構;圖右中間的小視窗為同張影像的放大區域,;圖左側與下方則是相對應區域的Hα光學影像,用以偵測電離氫氣雲的分佈。Credit: arXiv (2025).

Teleios是一個前所未見的完美圓形超新星殘骸,即使經歷了數千年,仍保有難以置信的對稱性,這使它成為一個可用來測試超新星在穩定環境中膨脹的演化模型絕佳範例,同時展示了新一代無線電望遠鏡如ASKAP的強大能力。研究團隊認為,未來若能持續追蹤 Teleios,或許能解開Type Iax超新星、雙白矮星合併延遲爆炸等宇宙中最隱密的謎團。Teleios挑戰我們對超新星殘骸演化的理解,也提醒我們宇宙中還有許多尚未發現的驚奇現象。(編譯/王庭萱)

資料來源:Phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/05/17 09:14:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。