- 宇宙中每天發生數千次快速電波爆發

- 靈神星的金屬資源

- 遙測行星地下結構的新方法

- 發現了5顆正在形成中的「嬰兒行星」

- 天文學家重新審視雙星系統

- 原行星盤的噴流擺動

宇宙中每天發生數千次快速電波爆發 原文

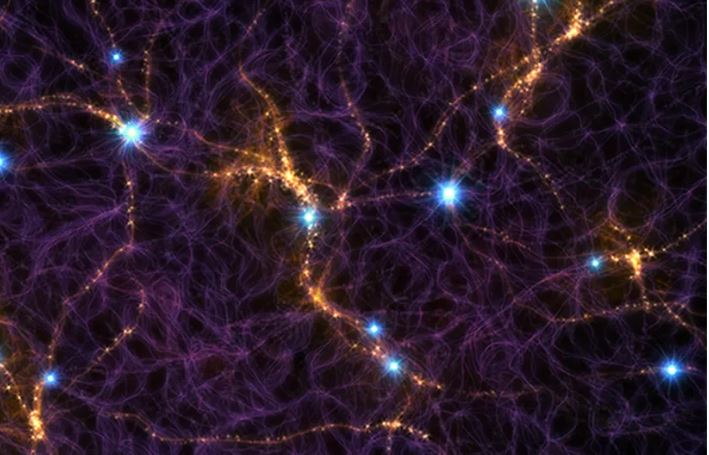

圖說:An artist’s impression showing part of the cosmic web, a structure of galaxies extending across the sky. The bright blue flashes are the signals from Fast Radio Bursts.

圖說:An artist’s impression showing part of the cosmic web, a structure of galaxies extending across the sky. The bright blue flashes are the signals from Fast Radio Bursts.

圖片來源: M. Weiss/CfA

- 快速電波爆(FRBs)是一種極短暫且強烈的電波爆發,每天在宇宙中發生數千次,來源至今仍不明。

- 2007年發現第一個 FRB,稱為 “Lorimer burst”。

- FRBs持續時間僅數毫秒,具有較強的「色散」,顯示它們穿過電離的氣體,可能來自極遙遠的宇宙,但精確定位困難,難以進行後續觀測。

- 2015年ATCA望遠鏡首次成功追蹤 FRB 150814的「餘暉」,顯示其可能源自60億光年外的星系,推測可能是中子星碰撞、或快速旋轉高度磁化中子星偶發性的爆炸。

- 2016年觀測到可重複爆發的FRB 121102,推翻「一次性事件」假設,來源是距離約25億光年的矮星系。

- FRB 121102在一毫秒內釋放的能量,相當於太陽24小時的輸出能量,重複的爆發可能發生在矮星系核心黑洞周圍的吸積盤中。

靈神星的金屬資源 原文

- NASA 的靈神星(Psyche)任務於2023年10月發射,目標是研究富含金屬的小行星靈神星( asteroid 16 Psyche)。

- 靈神星任務是首個研究金屬型(M型)小行星的太空任務,預計於 2029 年抵達目標。

- 該任務有助於瞭解太陽系的形成與早期演化過程。

- 據估計,靈神星可能含有高達10 18美元的金屬資源,然而,目前技術仍難以大規模開採並運回地球。先前任務如Hayabusa2(隼鳥2號) 和 OSIRIS-REx 僅帶回小量樣本。

- 其他M型小行星,如近地天體1986 DA和2016 ED85要比靈神星小得多,可能更適合初期小規模小行星採礦行動。

遙測行星地下結構的新方法 原文

- 科學家發現撞擊坑周圍的噴出物大小可反映撞擊點下方的地下結構與物質型別。

- 使用電腦模擬不同地質組成(如基岩、沉積物、含冰鬆散巖層、冰川等)對撞擊噴出物範圍的影響,發現不同地質層會產生明顯不同的噴出物半徑。

- 含冰地下結構產生的噴出物範圍較小,與實際在火星上的觀測結果一致。

- 研究比對兩個新形成的火星撞擊坑,其中一個在基岩上、另一個在冰層下方,結果與模擬吻合。

- 未來可透過火星偵察軌道衛星的HiRISE相機從軌道測量噴出物範圍,間接探測行星的地下冰層、湖床沉積等地質特徵。

- 這項技術有望成為遙測行星地下結構的新方法,無需實地著陸即可進行地質探測。

發現了5顆正在形成中的「嬰兒行星」 原文

- exoALMA 計畫發現了5顆正在形成中的「嬰兒行星」,年齡僅數百萬年,比地球年輕1,000 倍。.

- 利用智利的 ALMA 天文望遠鏡捕捉年輕行星與其母恆星系統的影像。

- 傳統偵測年輕行星的方法是直接觀測行星,而exoALMA 計畫團隊開發出一種間接成像新技術偵測年輕行星。

- exoALMA團隊觀察行星對周圍氣體與塵埃的間接影響(例如氣體運動的變化),猶如看魚造成的水面波紋,而非魚本身。

- 過去發現的5,000 多顆系外行星多為成熟系統,對行星的早期形成過程瞭解有限。

- 行星形成只需數百萬年,年輕行星系統中的物理環境相當動態多變。

- 該技術開啟探索年輕行星系統的新紀元,行星形成的早期資訊有助瞭解太陽系和地球的起源。

天文學家重新審視雙星系統 原文

- 在同一時間、地點誕生且彼此繞行的雙星,是否擁有相似的行星系統。

- 雙星系統的研究,比較行星形成機制,可能提供行星形成的關鍵資訊。

- 在宇宙中尋找可直接比較的行星系統(如雙胞胎)極為罕見,行星形成的「雙胞胎比較研究」以edge-on雙星系統較為合適,edge-on排列有利於觀測,恆星向地球的擺動會產生較強訊號,便於行星探測。

- 利用歐洲太空總署的 Gaia DR3 高精度恆星天文測量資料,確認了約600個edge-on雙星系統,測量雙星的軌道,並模擬每顆恆星可能擁有的行星。

- 這項研究可能成為行星形成比較研究的新典範。

原行星盤的噴流擺動 [原文](http://%20https://www.nasa.gov/solar-system/asteroids/vesta/nasa-studies-reveal-hidden-secrets-about-interiors-of-moon-vesta/ "1")

- 使用 JWST/NIRSpec(近紅外光譜儀)觀測4顆年輕恆星周圍的原行星盤,發現原行星盤有質量損失、衝擊波及噴流擺動,暗示可能存在雙星伴星系統。

- 觀測金牛座恆星形成區(距離地球約450光年,年齡100–200萬年)的Tau 042021、HH 30、FS Tau B及IRAS 04302。

- 發現每顆恆星噴流均垂直於盤面發出,包裹在寬廣錐形的恆星風內,這些結構在盤面邊緣朝向地球的視角下顯得特別清晰。

- 四個原恆星盤平均每年損失10⁻⁹ 個太陽質量。

- 發現Tau 042021噴流具有映象對稱的擺動,擺動在紅移與藍移方向呈映象,可能是雙星系統造成的擾動,估計Tau 042021可能包含一顆0.33倍太陽質量的恆星和一顆0.07倍太陽質量的恆星。

- 研究噴流與恆星風在恆星與行星誕生過程中的角色,幫助揭示恆星早期質量損失機制與雙星的互動作用。

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/05/16 13:34:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。