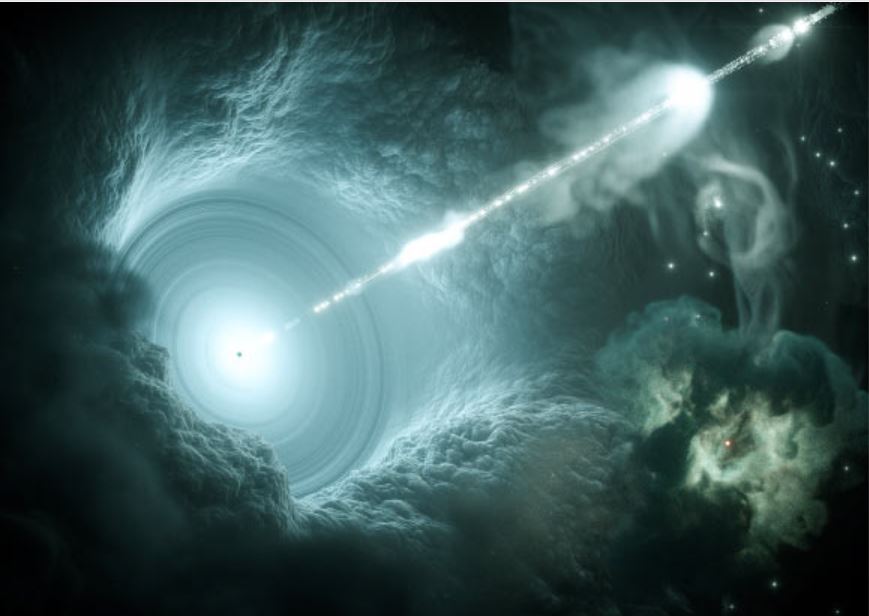

一、科學家觀察到超大質量黑洞高速噴發物質

NGC 4945位於半人馬座方向,是一個距離我們1200 萬光年外的螺旋星系,其中心有一個超大質量黑洞,這個超大質量黑洞不僅吞噬物質,還以驚人的速度將物質噴射出去,產生強大的錐形氣體和塵埃風,這個星系風移動速度快至可以逃離星系。這些研究有助於我們瞭解星系演化和星系風的加速機制。

圖說:NGC 4945中的一個超大質量黑洞不僅吞噬物質,還高速向外噴發物質

圖片來源:ESO/C. Marconcini et al.

資料來源:Scitechdaily

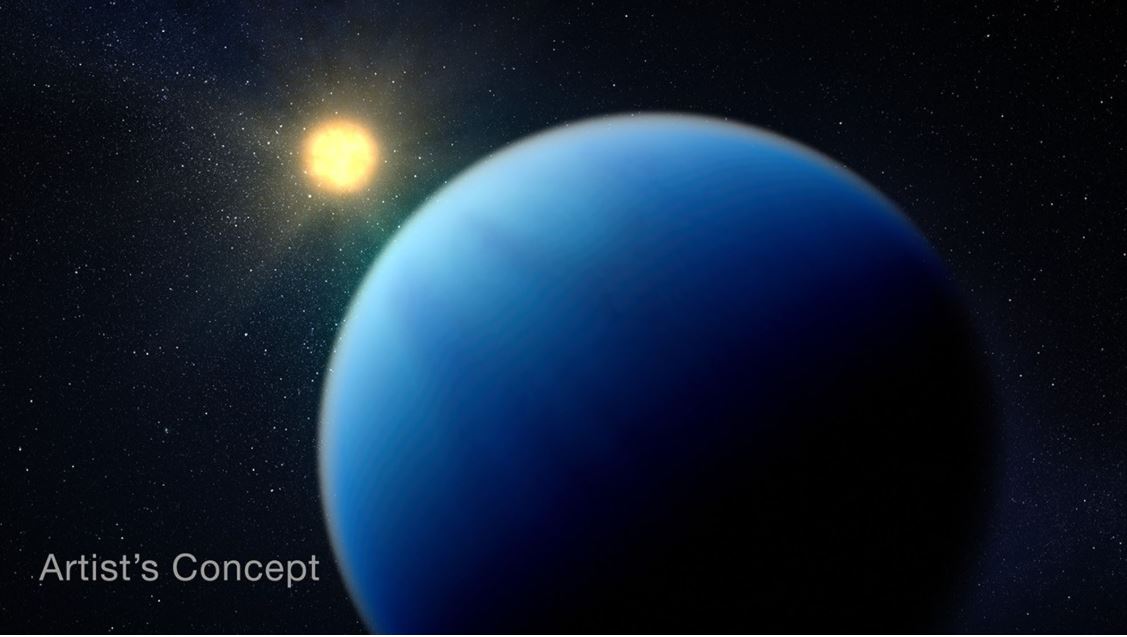

二、韋伯望遠鏡揭開系外行星的面紗

美國太空總署韋伯太空望遠鏡觀測亞海王星系外行星TOI-421 b,亞海王星比地球大幾倍,但它們比氣態巨行星小得多,通常比熱木星更冷,這使得它們比氣態巨行星更難觀測,TOI-421 b的溫度約為華氏1,340 度,初步研究發現其大氣中有水蒸氣、一氧化碳和二氧化硫的跡象,可能還有一些他們沒有檢測到的分子,例如甲烷和二氧化碳。從資料中他們也推斷出TOI-421 b的大氣中存在大量的氫氣。TOI-421 b 除了比韋伯先前觀測到的其他亞海王星更熱之外,還圍繞著一顆類似太陽的恆星執行。迄今為止觀測到的大多數其他亞海王星都圍繞著較小、較冷的恆星(稱為紅矮星)執行。

圖說:藝術家想像的熾熱的亞海王星系外行星 TOI-421 b

插圖:NASA, ESA, CSA, Dani Player (STScI)

資料來源:NASA

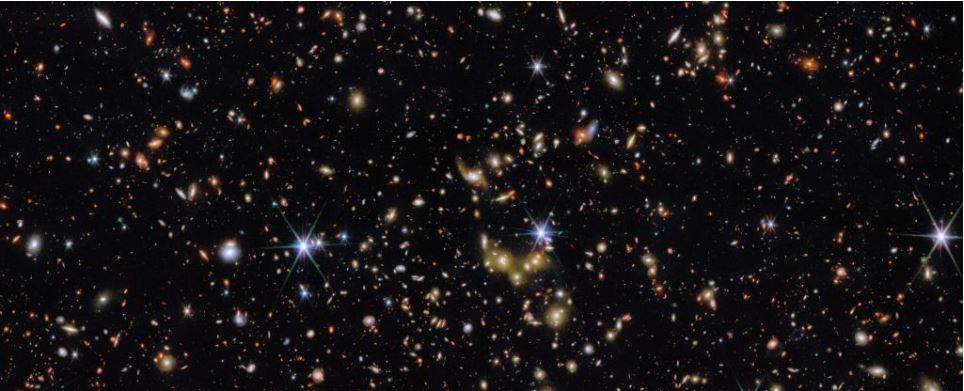

三、圖片中幾乎每一個光點都是一個星系

韋伯太空望遠鏡最新發布的影象,120億光年外的一小片天空充滿了閃爍的光芒,在這張影象中的大部分光點並不是明亮的恆星,而是星系,影像中央下方的一組星系散發著金色的光芒,該星系群發出的光線經過了大約 65 億年才到達我們這裡,這些觀測是 COSMOS-Web 調查的一部分,該計畫旨在對星系群進行分類以瞭解宇宙。

圖說:這些星系都出現在一小片天空中

圖片來源:ESA、NASA、CSA,G. Gozaliasl,A. Koekemoer,M. Franco 以及COSMOS-Web 團隊

資料來源:ScienceAlert

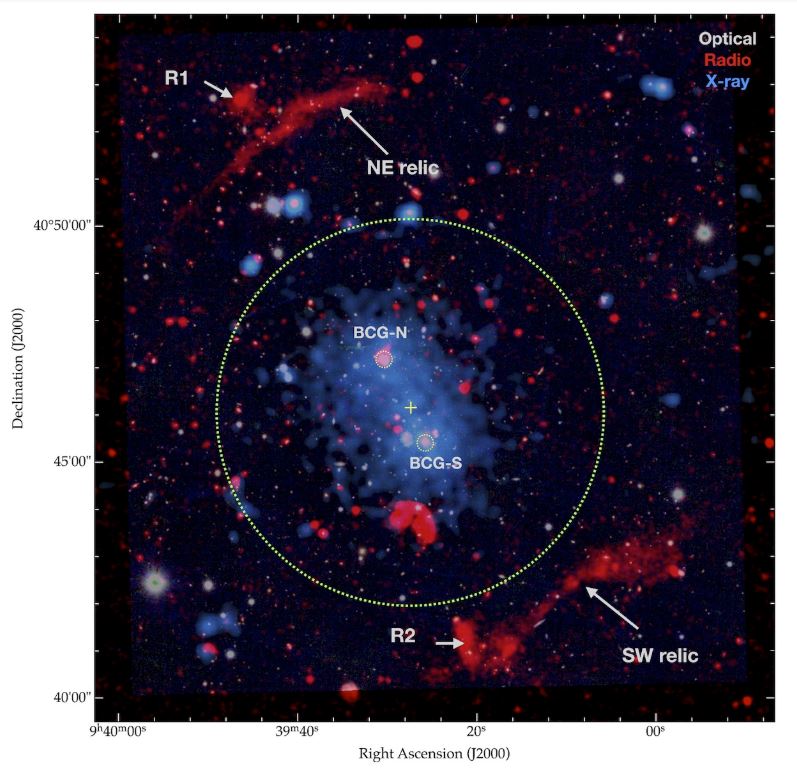

四、罕見的雙無線電遺跡

星系團 PSZ2G181.06+48.47 是一個普通的低質量星系集合,但電波觀測發現了一些非特別的現象:一對括號狀的射電源位於距離星團中心數百萬光年的地方。最近的研究表明,PSZ2G181.06+48.47的雙射電源包含有電波、可見光和X射線等,研究團隊將這些特徵歸類為電波遺跡,它們是彌散且高度極化的射電源。射電遺跡相當罕見,而 PSZ2G181.06+48.47的遺跡特別之處在於它只有兩處,而已知的雙射電遺跡大約有30 處。

圖說:罕見的雙無線電遺跡。 圖片來源:AAS Nova

資料來源:AAS Nova

五、新的量子重力理論

這項由物理學家開發的新理論以與粒子物理學標準模型相容的方式描述了重力,物理學家長期面臨的一個挑戰是找到一種與其他三種基本力(電磁力、弱力和強力)相容的重力理論,以整合量子場論和廣義相對論。新理論使用一種稱為重整化的程式(這是一種處理計算中出現的無窮大的數學方法),初步證明這種方法在某種程度上是可行的,但仍需要進行完整的證明。

圖說:科學家利用有限維度對稱性,以類似於標準模型的方式推出新的量子重力理論

圖片來源:DESY / Science Communication Lab

資料來源:SciNews

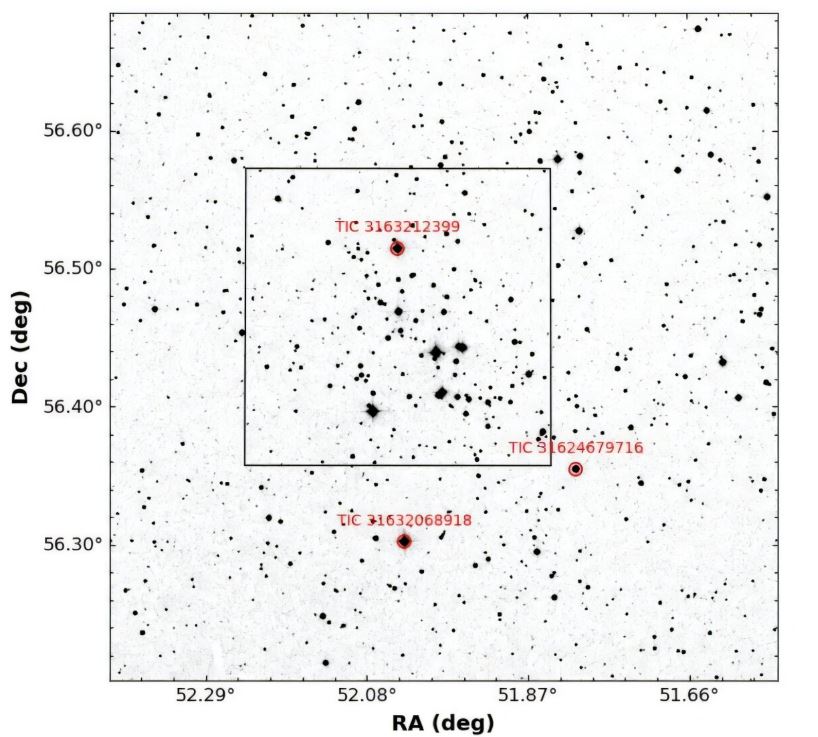

六、疏散星團King 6發現三顆新變星

印度天文學家利用104公分的Sampurnanand光學望遠鏡對疏散星團King 6進行了光度觀測,結果在該星團的範圍內發現了三顆新的變星。King 6 是一個銀河系疏散星團,距離我們約 2,357光年。研究團隊使用了104 公分的 Sampurnanand光學望遠鏡,並參考歐空局蓋亞衛星和美國太空總署凌日系外行星勘測衛星 (TESS) 資料,發現了三顆新的變星,分別是TIC 31624679716、TIC 31632068918和TIC 3163212399。這三顆新發現變星的星等變化約為0.02、0.01和0.04等,週期分別為46.70、47.92和37.56小時,天文學家將這三顆恆星歸類為慢脈動B型(SPB)變星,除此之外,研究還發現該星團的半徑約為6.45光年,年齡估計為2.51億年。

圖說:Identification chart for the cluster King 6, taken from SDSS. Rectangular box outlines observed region, while the red circles highlight position of variable stars.

圖片來源:arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2504.18088

資料來源:Phys.org

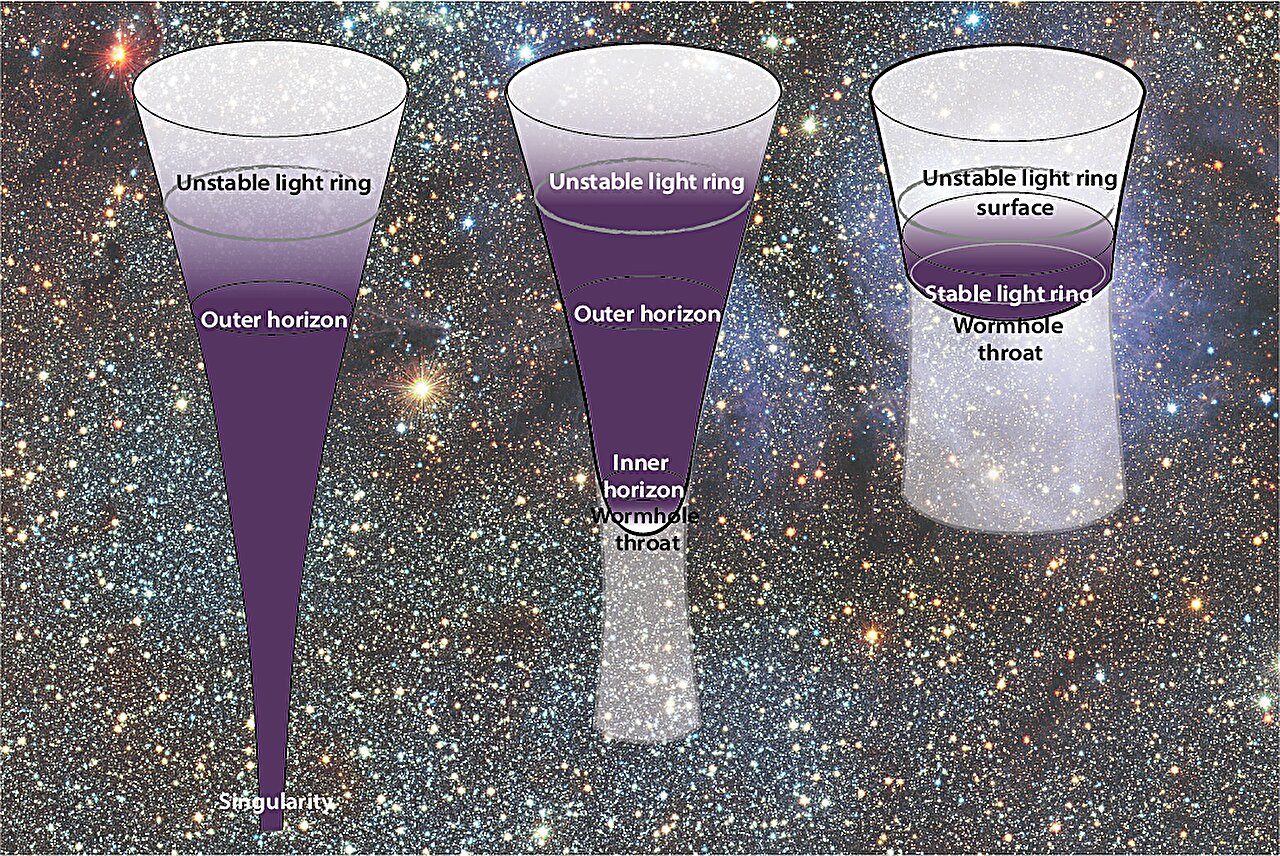

七、量子效應可能消除對黑洞奇點的需求

自從廣義相對論指出黑洞的存在以來,科學界一直對黑洞的中心奇點感到好奇,目前有三種主要的黑洞模型:經典廣義相對論預測的標準黑洞,既有奇點又有事件視界;常規黑洞,消除了奇點但保留了視界;以及類比黑洞,它再現了黑洞的外部特徵,但既沒有奇點也沒有事件視界。自2015年以來,我們偵測到了黑洞合併產生的重力波,並獲得了兩個黑洞陰影的影象:M87* 和人馬座 A*,但這些觀察僅僅關注外部,黑洞中心是否有奇點仍不清楚。這項研究有助於發展量子重力理論,以整合廣義相對論和量子力學。

圖說:Singular black hole and non-singular alternatives.

圖片來源:Sissa Medialab. Background image sourced from ESO/Cambridge Astronomical Survey Unit

資料來源:Phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/05/07 15:53:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。