在地球歷史的早期,也就是形成太陽系初期,撞擊地球的彗星可能為我們帶來益處,它們很可能是我們地球上水的來源,約佔地球質量約 0.02%。

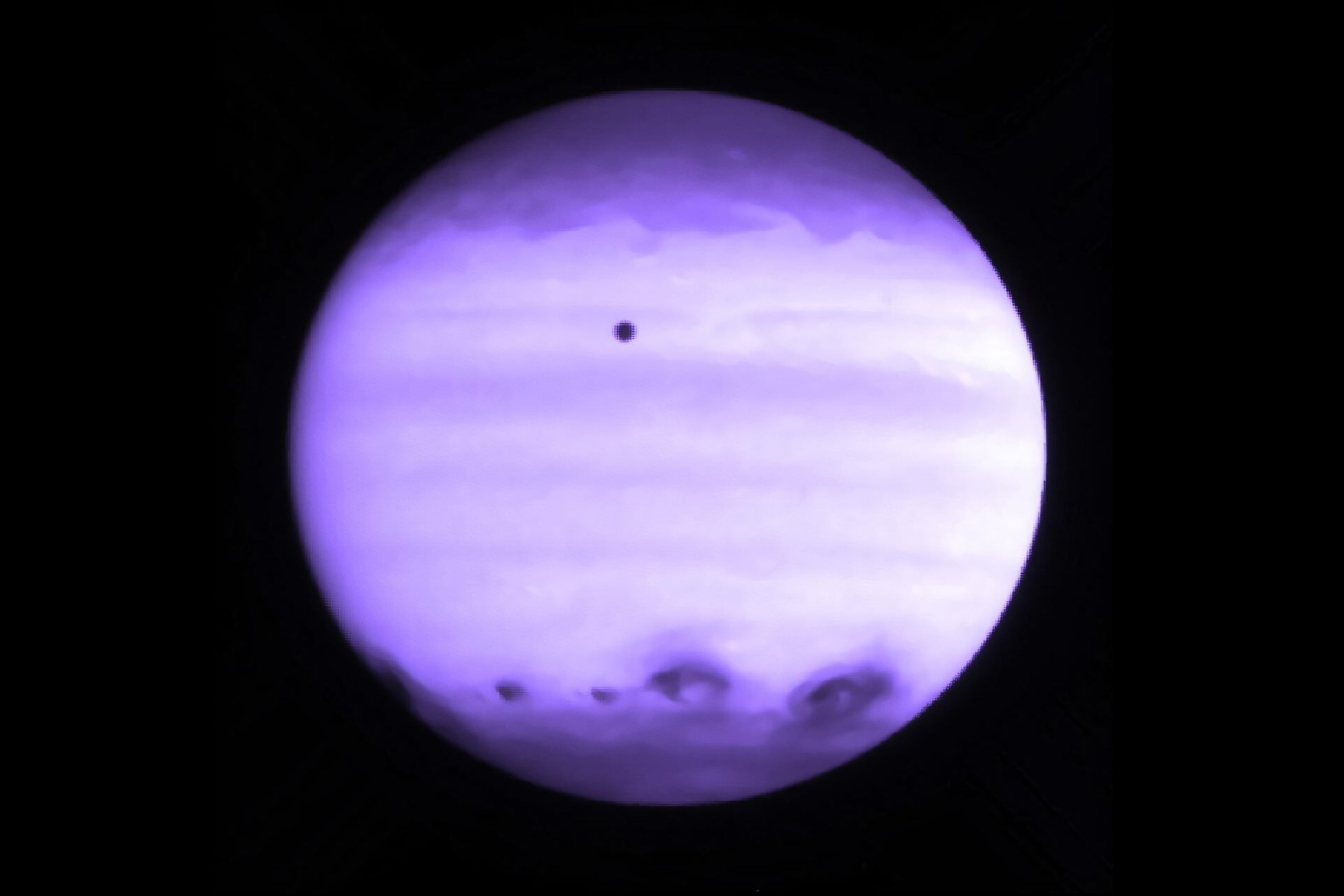

圖說:1994 年舒梅克-列維 9 號彗星碎片撞擊木星大氣層的紫外線影像。頂部附近的黑點是木星的衛星木衛一(圖片來源:Hubble Space Telescope Comet Team, NASA)

彗星帶來了複雜的有機分子和生物圈,但彗星碰撞也構成了威脅,一顆彗星(或小行星)可能引發了1908年俄羅斯的通古斯事件,而一顆彗星碎片可能引發了12800年前新仙女木期的快速氣候變化,並導致了大範圍的生物滅絕。

如果地球發生此類碰撞,那麼在其他恆星系統中也很可能會發生。目前,英國的三位科學家模擬冰彗星與潮汐鎖定的類地行星相撞後的影響,因為這些天體是尋找太陽系外適居行星的首要目標。

他們發現,即使是相對較小的彗星撞擊也會嚴重擾亂潮汐鎖定行星的氣候,並向大氣中輸送氧氣,成為系外行星海洋的來源。事實上,我們甚至可以用今天的太空望遠鏡觀測它們。關於這個主題的論文中的第一篇已發表在《天文物理學雜誌》上。

事實上,潮汐鎖定的系外行星總是以同一面朝向恆星,與地球相比,遭遇彗星撞擊的機率可能更高,這是因為它們中的許多都在M型矮星的適居帶中執行,該區域非常靠近這些冷恆星。在如此小的軌道距離下,系外行星的軌道速度高於地球,可能會增加與彗星相撞的機率。

例如,距離地球約40光年的TRAPPIST-1行星系統擁有一顆溫度較低的紅色M型矮星(「紅矮星」),該行星系統已知有七顆系外行星,所有行星的軌道都呈近似圓形,距離地球0.01至0.06天文單位,軌道週期為1.5至19天。其中有三到四顆系外行星可能位於恆星的適居帶,其表面可能有存有液態水。

M型矮星是銀河系中最常見的恆星型別,約佔所有恆星的75%。系外行星如此接近M型矮星可能影響系外行星的大氣動力學和化學性質,進而影響大氣對彗星撞擊的反應。

這些近距離的系外行星可以透過潮汐力與恆星進行角動量交換,塞恩斯伯裡·馬丁內斯和他的兩位同事研究相關的系外行星型別。

為了研究單顆彗星撞擊的影響,研究團隊將塞恩斯伯裡·馬丁內斯和一位同事建立的2024年彗星撞擊模型與一個常見的氣候模型結合在一起,該模型之前曾用於探索類地系外行星和潮汐鎖定系外行星的大氣動力學和化學性質。

彗星撞擊模型包括彗星破裂的動力學和彗星表面熱熔化物理學。他們假設一顆半徑為2.5公里、由純水冰組成的彗星垂直撞擊系外行星表面,將水和熱能輸送到系外行星TRAPPIST-1e的類似地球的大氣層中,TRAPPIST-1e是尋找適居類地系外行星的一個重要目標。

當彗星進入大氣層時,大氣的密度增加,但大氣對彗星的阻力和壓力也會增加,彗星因而加速熱熔化和蒸發。

最終,撞擊壓力超過了彗星的抗拉強度,彗星開始破碎。這個過程可能非常複雜,但眾所周知,僅考慮撞擊產生的解體就足以標出解體位置,例如1994年撞擊木星的 Shoemaker-Levy 9 彗星。

使用指數衰減函式來確保彗星的所有物質及其動能在到達表面之前在大氣層中分解。

透過模型模擬,研究團隊發現模型的大氣層需要大約20年的時間才能恢復到近似的穩定狀態。這顆彗星改變了大氣中的水氣含量,經過一個月的模擬,發現中層大氣中水氣含量出現了持續15年的增強。

塞恩斯伯裡-馬丁內斯表示:「即使是相對較小的彗星撞擊也會嚴重擾動類地行星的氣候,這種變化強烈到我們甚至可以用太空望遠鏡觀測到它們,例如使用現在的韋伯太空望遠鏡(JWST)或未來的宜居世界望遠鏡(HWO)。」

後續他將研究彗星與類似地球行星(TRAPPIST-1e)的撞擊,TRAPPIST-1e沒有被潮汐鎖定,質量為地球的70%。

他預計,由於圍繞星球大氣的環流模式與當前模型有所差異,由環流模式所引起的氣候差異可能會非常顯著。

資料來源:Phys.org

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/05/06 12:23:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。