一、銀河系「骨頭」斷裂之謎:脈衝星高速衝撞造成磁場扭曲

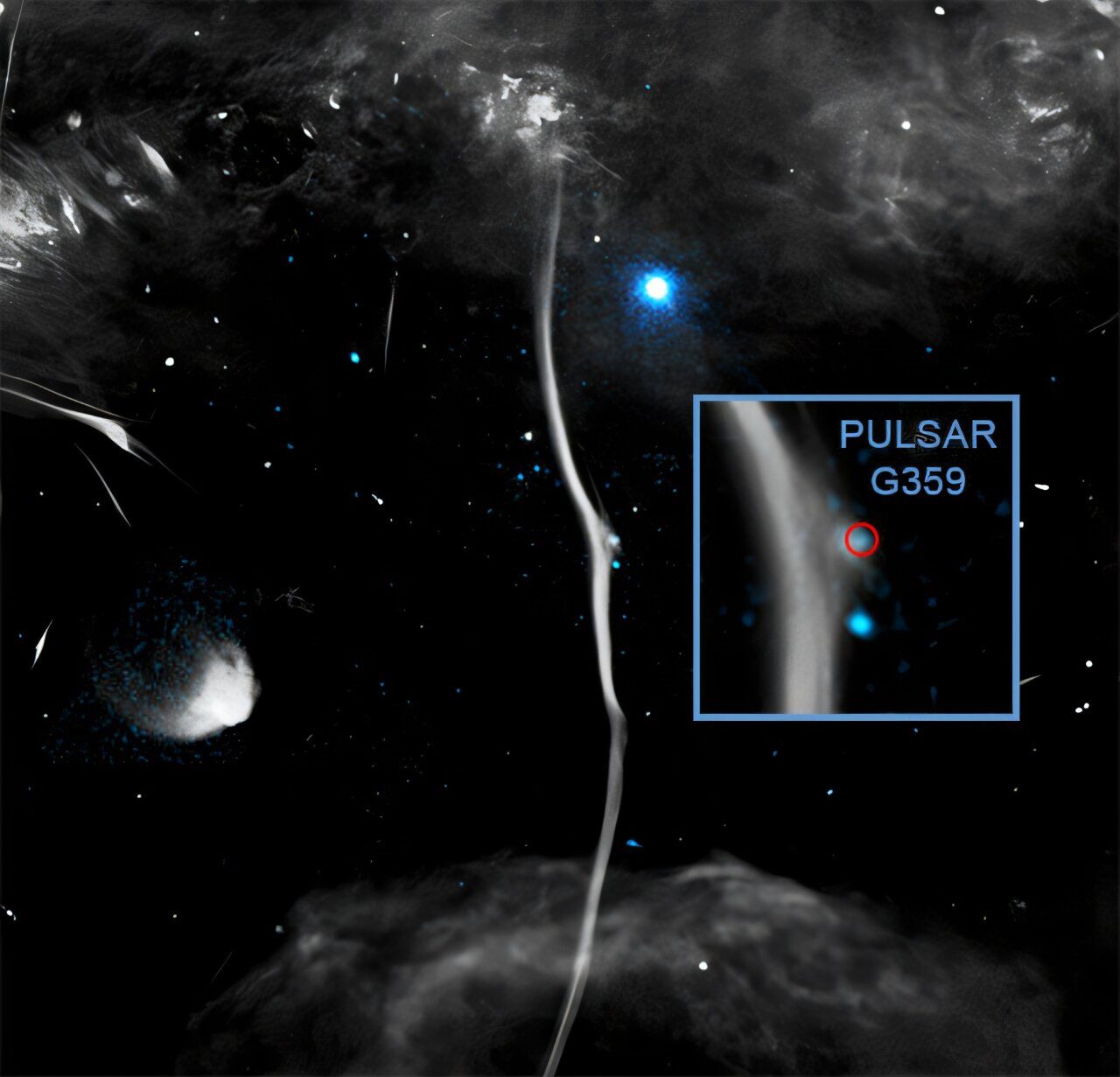

天文學家利用美國太空總署的錢卓拉X射線天文臺及甚大無線電望遠鏡陣列,揭示銀河系中心一條長達約230光年的骨頭狀天體結構G359.13142-0.20005(簡稱G359.13)出現斷裂的原因。觀測發現斷裂處有一個高速移動的X射線發射源,極可能是一顆高速脈衝星。該脈衝星以每小時百萬至兩百萬英里的速度衝進G359.13,造成G359.13的磁場彎曲,進而影響結構導致變形。這項研究不僅首度確立脈衝星可直接造成大型天體的結構受損,也提供瞭解銀河中心磁場結構的新視野。

資料來源:Phys.org

圖說:影像顯示的是銀河系中心附近一個類似骨折形態的天體結構,名為 G359.13142-0.20005(簡稱 G359.13)。觀測資料顯示這塊「骨頭」受到了高速移動的中子星或脈衝星的撞擊,影響磁場結構進而改變天體構造的形態。影像來源:X-ray: NASA/CXC/Northwestern Univ./F. Yusef-Zadeh et al; Radio: NRF/SARAO/MeerKat; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

二、朱諾號任務持續揭示木星與其衛星的各種奇特動態

隸屬美國太空總署的朱諾號探測器,自2016年進入木星軌道以來不斷傳回突破性資料。最新研究指出,朱諾號撘載的微波輻射儀(MWR)與紅線外極光測繪儀(JIRAM)揭示木星極區風暴系統的動態變化,發現極地氣旋群會如彈簧般相互「彈跳」,並能藉此穩定極區氣候。朱諾號亦深入調查表面遍佈活火山的衛星-木衛一,觀測到正在冷卻中的熔岩,以及從2024年底迄今仍活躍的超強火山爆發。此成果能為未來的探測任務提供關鍵參考資料。朱諾號雖長期遭受強烈輻射影響,預計仍能服役至2025年9月,持續為木星系統研究奠定長期基礎。

資料來源:Universe Today

三、韋伯望遠鏡藉由觀測海王星外天體揭示外太陽系的演化歷程

韋伯太空望遠鏡近期觀測了海王星外天體(TNOs),並首次詳細解析其表面與地下的甲醇分佈。甲醇為簡單醇類分子,是形成生命所需有機化合物的潛在前驅物質。研究發現,部分海王星外天體表面的甲醇因輻射作用而破壞,但地下則儲存著多量甲醇,研究顯示甲醇可能來自於太陽系形成初期,或是形成太陽系的分子雲中所遺留下來的。這些甲醇逐漸在輻射作用下轉化為其他有機物質,造就這些冰封天體的化學演化歷程。此研究為探索太陽系早期物質與外太陽系演化提供新證據,讓我們更瞭解海王星外天體的化學組成與演化過程。

資料來源:Space.com

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/05/03 11:04:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。