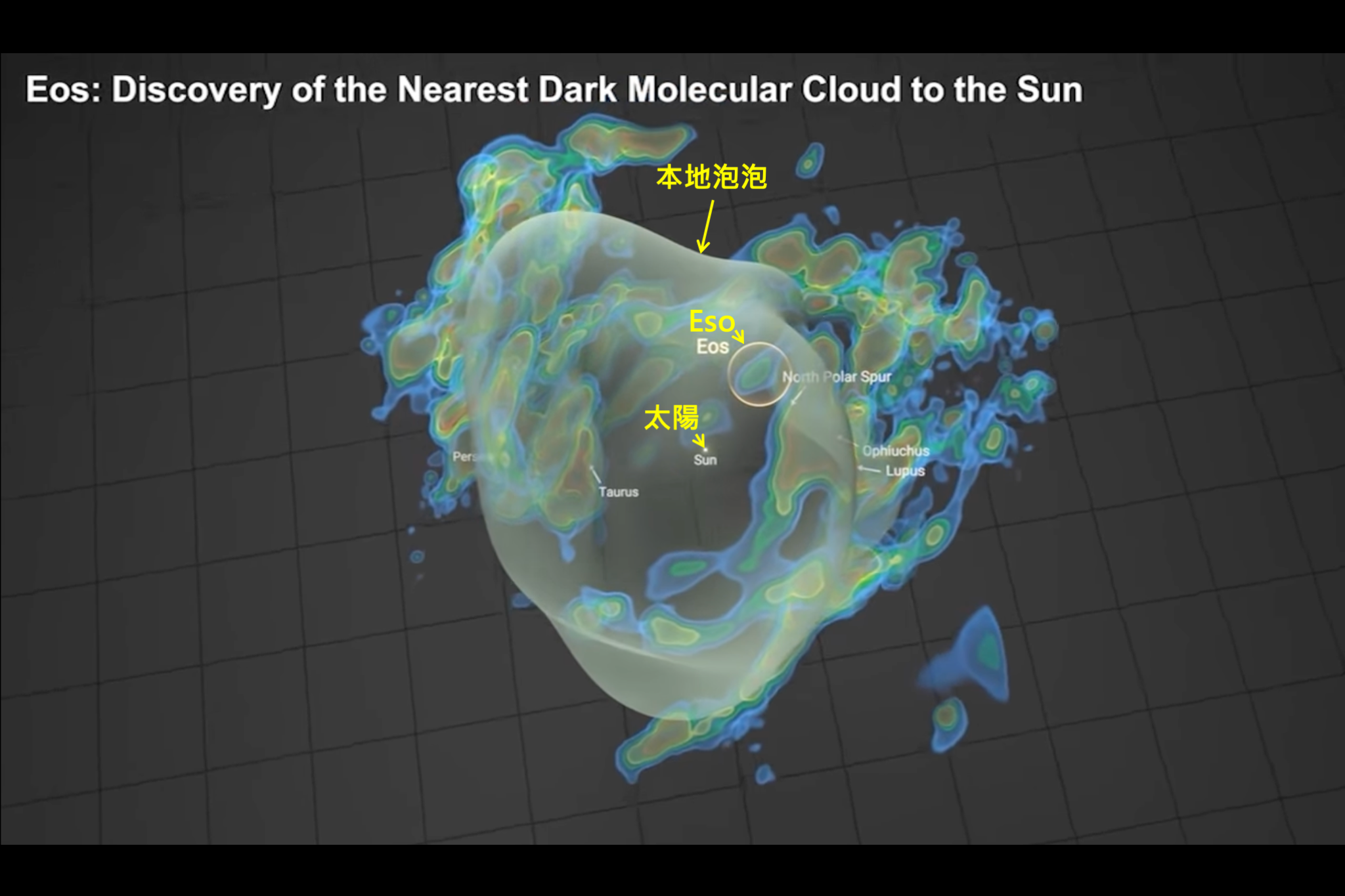

天文學家最近發現了一片巨大分子雲。這片雲雖然在宇宙尺度上並非特別龐大,但因為距離地球僅約 300 光年,極為接近,使它在天空中的視角範圍異常寬廣,投影面積橫跨約 40 個滿月的寬度,成為目前已知天空中佔據視野最廣的單一結構之一。它同時也是目前發現距離太陽與地球最近的分子雲之一,位於我們太陽系所身處的「本地泡泡」(Local Bubble)邊緣,總質量約為太陽的 3,400 倍。這團氣體雲被命名為「Eos」,取自希臘神話中的黎明女神之名。然而,研究團隊預測,這團雲氣將在約 600 萬年內逐漸逸散。

這片由氫分子組成的巨大分子雲,之所以能在太陽系附近長期隱身未被發現,是因為以往觀測方法難以直接偵測氫分子。直到 2023 年,天文學家利用韓國「科學與技術衛星一號」(Science and Technology Satellite-1)搭載的遠紫外線光譜儀,觀測到氫分子所產生的紫外線波段發射譜線,才成功揭示這片隱身已久的分子雲。這也是天文史上首次透過偵測紫外線螢光方式發現分子雲。雖然這批觀測資料早在 2023 年取得,研究團隊直到近期才完成分析,並於《Nature Astronomy》期刊發表相關成果(Burkhart et al. 2025)。

Eso: 距地球最近的巨大分子雲

過去,天文學家主要透過紅外線與無線電波段觀測一氧化碳分子的輻射來發現分子雲,因為一氧化碳會發出較容易被偵測的電磁波訊號。然而,這種方法難以發現像 Eos 這類所謂的「一氧化碳隱匿分子雲」(CO-dark cloud),因為它們的一氧化碳輻射極為微弱,難以被捕捉。這次是天文史上首次透過紫外線波段直接觀測到氫分子雲,這片分子雲可說是在黑暗中自行發出螢光。這項發現也為研究氫分子雲開啟了全新的觀測可能。

分子雲是由氣體與塵埃組成的天體結構,其中最主要的成分是氫分子。它們是恆星形成的搖籃,當氣體與塵埃的質量與密度達到一定程度後,就會在重力作用下塌縮,並吸引更多周圍物質,進而誕生原恆星。然而,Eos 的研究顯示,它目前正處於快速逸散階段,其逸散速率約為恆星形成速率的三倍,這意味著它最終可能無法形成新的恆星。正因為 Eos 恰好處於這個罕見且短暫的逸散階段,也提供了前所未有的機會,讓科學家得以實地觀測分子雲如何形成與消散。Eos 的發現使我們得以進一步理解分子雲的生成與解體,進而更完整地揭示星系中星際氣體與塵埃的整體演化機制。(編譯 / 段皓元)

資料來源:Rutgers University

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/05/02 08:07:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。