一、宇宙中的黃金從何而來?

科學家利用美國太空總署NASA和歐洲太空總署ESA在20年前的觀測資料,發現了大量重元素來自高度磁化的中子星(稱為磁星)耀斑的證據。由於磁星在宇宙歷史中存在得相對較早,第一批黃金可能是透過這種方式形成的。2017年,天文學家利用美國太空總署的望遠鏡觀測到兩顆中子星的碰撞,並證實這一事件可能產生了金、鉑和其他重元素,但中子星合併在宇宙歷史上發生得比較晚,無法解釋最早的金和其他重元素,新研究發現,磁星耀斑可以加熱並以高速將中子星物質噴射出去,使其成為金等重元素可能的來源。

資料來源:NASA

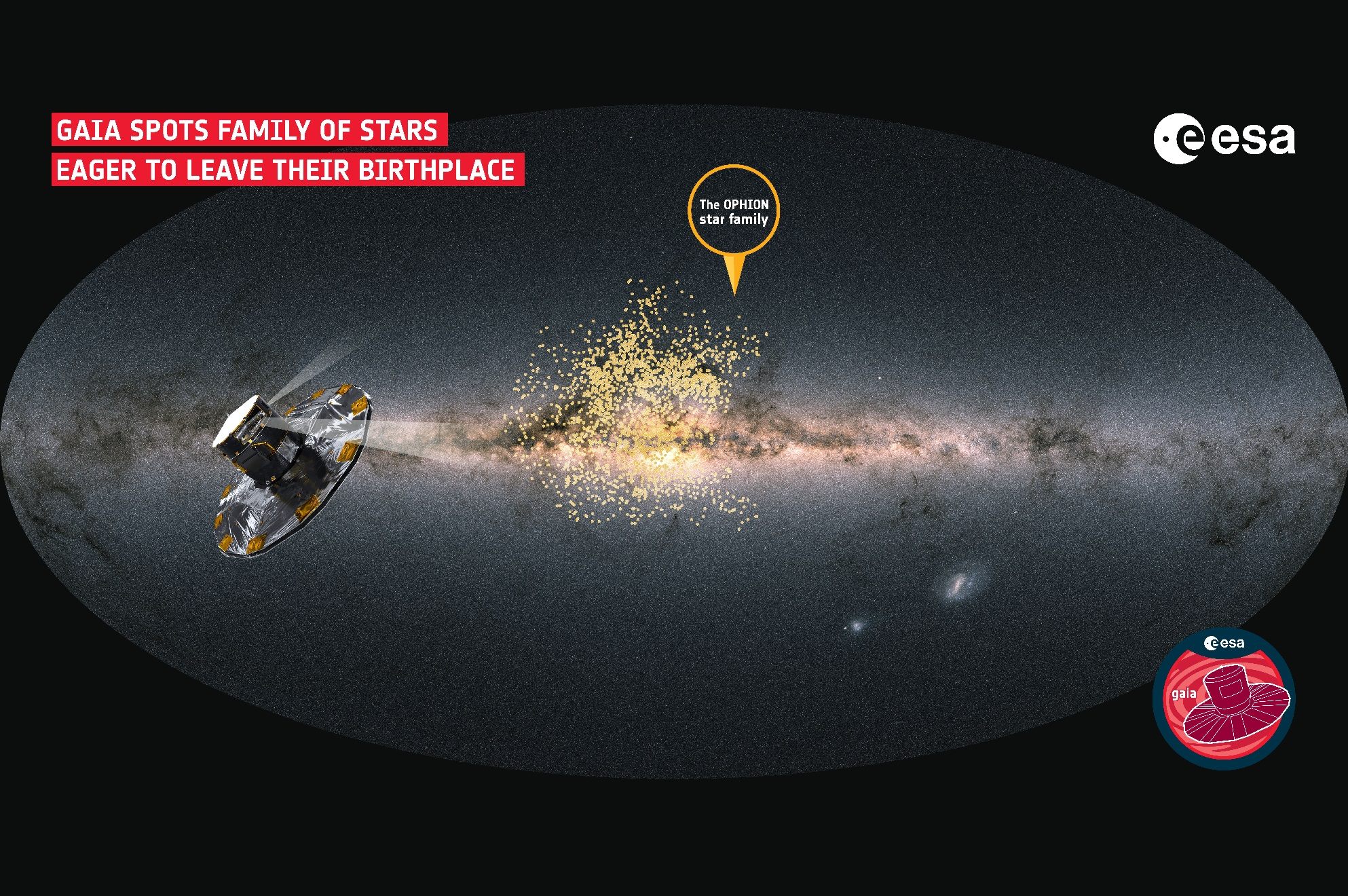

二、蓋亞任務發現奇怪的恆星家族

歐洲太空總署的蓋亞任務發現了一個不同尋常的恆星家族。這個家族由1000多顆行為怪異的年輕恆星組成,被科學家稱為「Ophion」。家族規模雖然龐大,但它很快就會完全解散,只留下一個空巢。研究顯示,Ophion中充滿了恆星,它們以一種完全雜亂無章、毫無協調的方式衝過整個星系,這與我們對如此龐大的星系家族的預期大相徑庭。

資料來源:ESA

三、近四分之一的撞擊月球的碎片最終撞擊地球

月球表面佈滿了撞擊坑,從微小的坑到直徑超過1,000公里的巨大盆地都有。這些隕石坑主要形成於約40億年前的大撞擊時期,當時太陽系內部經歷了小行星和彗星激烈的碰撞。在隕石坑形成期間,大量噴出的月球物質逃出月球重力的掌握,並來到地球。研究團隊得出結論,在月球遭受大撞擊之後,地球在10萬年內收集了約22.6%的噴出物質,其中一半的碰撞發生在最初的1萬年內。此外,從月球背面噴濺出的物質與地球相撞的機率最高,而從月球正面噴濺出的物質與地球相撞的機率最低。

資料來源:Science alert

※ 本文由萌芽機器人自動轉貼自臺北市立天文科學教育館網站,原始上版日期為 2025/04/30 15:47:00,並有透過程式自動轉換字串,內容僅供參考,若有任何錯誤之處還請見諒!

關於臺北市立天文科學教育館:又被稱為台北市立天文館或台北天文館,座落於臺灣臺北市士林區的臺北科學藝術園區內,隸屬於臺北市政府教育局,創立於 1996 年 11 月 7 日,於 1997 年 7 月 20 日正式全面開放。其起源可追溯至臺灣的第一座天文教育機構,即「臺北市立天文台」。